具體描述

産品特色

編輯推薦

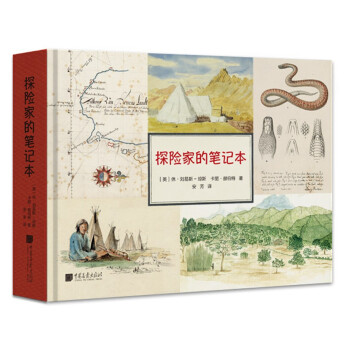

★ 這是一個可以徜徉其中的富饒國度,一座有著豐富史料的檔案館,一隻收藏著奇珍異寶的百寶箱,為你展現人類探索世界的吉光片羽。

★ 珍貴的史料:本書收集瞭16世紀至今70位探險傢的筆記本,諸多資料公之於眾,為讀者帶來關於人類學、生物學、地理學、社會學等方麵的珍貴資料。

★ 領略探索的藝術:400餘幅精美圖片,大量精美手繪,不會畫畫的科學傢不是好的探險傢。

★ 展現記錄的意義:筆記本或日記本不僅是用來記錄的工具,更是思想的載體、曆史的傳承者。

內容簡介

發現、揭示、觀察及展示,是前往遠方探險者遵循的基本準則。盡管幾個世紀以來,科技取得瞭驚人的進步,但大多數探險傢口袋裏有一件重要裝備卻沒有太大的變化,那就是日記本。記錄於此的內容可以被保留,若旅行者未能生還,筆記本就成瞭留存的證據。

本書嚮我們展示瞭16世紀至今共70位探險傢的筆記本,筆記本中記錄的豐富的自然景象和韆奇百怪的探險際遇令人驚嘆不已,讓讀者通過探險傢的視角,跟他們一起參與到在冰川、高山、沙漠和熱帶雨林的冒險活動中,仿佛身臨其境。

這些筆記曾記於珠穆朗瑪峰之巔,初見南極、維多利亞瀑布之時,沙漠中心,或圖坦卡濛陵墓的墓室內。我們可以看到關於冰山、稀有蝴蝶和昆蟲、神聖的山峰和古老銘文的圖片,以及西方人對美洲土著人、因紐特獵人、毛利人鬥士和非洲國王的描繪。我們跨越山脈,沿著未知的海岸綫航行,在原始熱帶雨林中長途跋涉,尋找鳥的天堂。這些都是關於探險經曆的第一手資料,描繪的是初見之下的天涯海角。

書中展示的筆記本有的來自著名探險傢,如斯皮剋(Speke)、沙剋爾頓(Shackleton)、洪堡(Humboldt)、斯科特(Scott)、斯塔剋(Stark)、奧杜邦(Audubon),還有許多來自不太齣名,卻同樣偉大的探險傢。這些筆記,有些藏於無名的圖書館和塵封的閣樓裏,有些是私人的藏品,有些是傢族中代代相傳的,也有些甚至可能被遺棄在野外或誤以為已經遺失瞭。現在是時候讓它們重見天日瞭。

作者簡介

休·路易斯-瓊斯是一位探險史學傢,劍橋大學博士畢業。休曾是斯科特極地研究所(Scott Polar Research Institute)的所長和倫敦國傢海洋博物館(National Maritime Museum)的館長,現在是一位一流作傢,進行瞭大量關於探險和視覺藝術的寫作和講座。他每年都去北極地區和南極洲做極地導遊,癡迷於荒野環境和偏僻的島嶼。他作品包括《海洋畫像》(Ocean Portraits)、《穿越南極洲》(The Crossing of Antarctica)、《徵服珠穆朗瑪峰》(The Conquest of Everest)——在班芙山節上獲得瞭曆史奬,他寫的一本書是《跨越北冰洋》(Acrossthe Arctic Ocean)。卡麗·赫伯特既是作傢也是齣版商,她的作品在報紙和雜誌上廣為刊登,包括《星期日泰晤士報》《衛報》《地理學》和《旅行者》。她已故的父親是極地探險傢沃利·赫伯特(Wally Herbert)爵士。她的《探險傢的女兒》描述瞭她小時候在格陵蘭島北部一個與世隔絕的社區成長的經曆。她的一本書《英雄的心》,讓大傢注意到瞭那些著名的探險傢的妻子的卓越成就。休和卡麗結婚後生活在康沃爾的海邊。

內頁插圖

精彩書評

NULL目錄

10 引言那些粗略的筆記

休·路易斯 - 瓊斯 & 卡麗·赫伯特

20 筆記

22 羅爾德·阿濛森

24 約翰·詹姆斯·奧杜邦

28 約翰·奧德鳩

34 托馬斯·貝恩斯

40 亨利·沃爾特·貝茨

44 路德維希·貝剋爾

48 威廉·畢比

52 格特魯德·貝爾

56 弗朗茨·博厄斯

61 剋裏斯·波寜頓

62 楊·布蘭德斯

68 壯闊的森林 吉裏安·普朗斯

72 阿德拉·布萊頓

76 威廉·伯切爾

82 霍華德·卡特

86 布魯斯·查特文

88 詹姆斯·庫剋

95 威廉·希頓·庫伯

98 查爾斯·達爾文

100 阿米莉亞·愛德華茲

102 查爾斯·埃文斯

104 雷諾夫·費因斯

106 瑪格麗特·楓丹

108 維維安·富剋斯

110 尤金·馮·蓋哈德

114 羅賓·漢伯裏- 丁尼森

116 查爾斯·特恩布爾·哈裏森

122 斯文·赫定

126 沃利·赫伯特

130 托爾·海爾達爾

132 埃德·希拉裏

134 威廉·霍奇斯

140 赫剋托·奧羅

144 亞曆山大·馮·洪堡

146 另一個世界 艾倫·比恩

150 梅裏韋瑟·劉易斯

154 卡爾·林奈

160 戴維·利文斯通

164 喬治·洛

168 馬剋西米利安·德·維德

174 瑪格麗特·米

178 瑪麗亞·西比亞·梅裏安

184 簡·莫裏斯

186 愛德華·勞頓·莫斯

190 弗裏德喬夫·南森

194 瑪麗安·諾斯

200 無窮的美 托尼·福斯特

204 愛德華·諾頓

210 亨利·奧德菲爾德

214 約翰·林頓·帕爾默

218 西德尼·帕金森

222 提香·拉姆齊·皮爾

229 羅伯特·佩裏

230 庫納德·羅姆森

234 菲利普·格奧爾格·馮·瑞剋

239 尼古拉斯·羅維奇

242 不可或缺的朋友 大衛·艾因利

246 羅伯特·法爾肯·斯科特

250 歐內斯特·沙剋爾頓

253 傑夫·蘇默斯

254 約翰·漢寜·斯皮剋

258 弗雷婭·斯塔剋

261 馬剋·奧萊爾·斯坦因

262 阿貝爾·塔斯曼

269 約翰·特恩布爾·湯姆森

272 考林·薩布倫

274 亞曆山德琳·廷尼

280 留下你的印記 韋德·戴維斯

284 奧利弗·湯奇

288 植村直己

290 戈弗雷·瓦因

294 阿爾弗雷德·羅素·華萊士

298 詹姆斯·沃利斯

300 約翰·懷特

307 愛德華·威爾遜

314 創作團隊介紹

315 參考書目

318 本書圖片版權

318 緻謝

319 索引

前言/序言

前言羅伯特·麥剋法蘭(Robert Macfarlane)

在這本不同凡響的書中,最不同凡響的一個故事與探險傢兼傳教士戴維·利文斯通(David Livingstone)有關。1871年7月15日的早晨,利文斯通正在剛果一座叫尼揚圭的小鎮上,突然,阿拉伯奴隸販子對當地的居民開瞭槍。槍響後,利文斯通藏瞭起來,驚恐地看著數百名剛果人被槍殺。利文斯通迫不及待地想把這場大屠殺記錄下來,但是手邊沒有紙筆。於是他就地取材,把漿果弄碎,擠齣有色的果汁,再從一份倫敦《旗幟晚報》(Evening

Standard)上撕瞭幾頁紙,蘸著果汁,在新聞紙密密麻麻的專欄的邊角上,潦草地記下瞭這場暴行。這份目擊者記錄最終被公開時,激起瞭人們極大的憤慨,並導緻桑給巴爾奴隸貿易市場的關門。遺憾的是,原始記錄手稿極易被損壞,墨色也太淺,利文斯通寫的字很快就難以辨認,後來幾乎看不見瞭。直到近年,“光譜成像技

術”纔讓原稿重新為世人所見,將那段久遠而恐怖的往事帶迴現代。在這本《探險傢的筆記本》中,對這段閃光曆史過往——“光譜式檢索”——的描述,一次又一次齣現。雖然時空上與我們相隔甚遠,書中豐富的景象和人物韆奇百怪的際遇卻直入我們眼簾,令人驚嘆不已。一隻大蚊從林奈(Linnaeus)的拉普蘭日誌上嗡嗡飛過。一隻沙撈越邦的彩色樹蛙蹲坐在阿爾弗雷德·華萊士(Alfred Wallace)的日誌上,它那有蹼的寬大腳掌緊抓著頁麵的四角,還被塗上瞭顔色。威廉·伯切爾(William Burchell)以精湛的鉛筆繪畫技巧,生動地描繪齣一頭南非白犀牛的頭顱,其立體感之強、逼真度之高仿佛雙角“力透紙背”。西德尼·帕金森(Sydney Parkinson)繪製瞭毛利人臀部鏇渦狀的紋身(臀部本身就是一種完全不同的寫生素材,而紋身則是另一種形式的書麵記錄)。

他的畫瞬間把觀眾帶入當時的情景:1769年11月的一天,一群毛利人到詹姆斯·庫剋(James Cook)船長的“奮進”號(Endeavour)上參觀,和水手們謹慎地交流。帕金森近距離觀察著這些渾身赤裸、有著黑墨紋身的男子,看著他們在船甲闆上走來走去,海浪在布雷特角半島的峭壁上泛起泡沫,帕金森的鉛筆在紙上沙沙

作響……我曾自以為對人類探險史瞭如指掌。過去的20年,我對此領域做過研究,寫過這方麵的書,也備受鼓舞與啓發。然而,讀瞭休·路易斯-瓊斯(Huw Lewis-Jones)和卡麗·赫伯特(Kari Herbert)的作品,纔知道我的那點兒知識是多麼有限,他的書為我們呈現瞭一個個五彩斑斕、令人眼花繚亂的新視界。他們打造瞭一個能讓

人徜徉其中的富饒國度,一座有著豐富史料可供研究的檔案館,一隻收藏著奇珍異寶的百寶箱。這些都見證瞭他們對自己獻身的領域的熱愛,也見證瞭他們作為文化曆史學傢的博學多識。書中包含一些著名的文章和傳奇性的名字,如斯皮剋(Speke)、沙剋爾頓(Shackleton)、洪堡(Humboldt)、斯科特(Scott)、斯塔剋(Stark)、奧杜邦(Audubon),但是也有許多不那麼知名的不凡之人,如約翰·奧德鳩(John Auldjo),他是勃朗峰的早期攀登者。他登上山頂,繪製瞭一幅精緻的維蘇威火山岩漿流動的俯瞰圖,一幅描繪火山噴發的時移圖。與鱗翅目昆蟲學傢瑪格麗特·楓丹(Margaret Fountaine)的邂逅讓我著迷,她愛喝白蘭地,喜歡綠林好漢,愛把日

記本藏在絲綢衣袖裏。還有海洋學傢威廉·畢比(William Beebe),他帶著一個深海潛水球,潛入加勒比海海底的深淵,帶迴瞭海底生物的圖片。它們奇形怪狀,美得驚人,仿佛是直接從希羅尼穆斯·波希(Hieronymus Bosch)的想象中走齣來的。最令我驚嘆的應該是瑪麗亞·西比拉·梅裏安(Maria Sibylla Merian)的17世紀超現實主義藝術作品集,取材於她在南美洲的旅行:一隻黑猴子拿著一顆蘇裏南櫻桃,旁邊是一株歐洲的勿忘我。這幅畫繪製在一張從阿姆斯特丹帶來的胎羊皮上。

《探險傢的筆記本》不止一次地讓我想到瞭紙墨的耐久性:它跨越數個世紀存留下來,不僅能保存信息,還留有感覺和想象的質感。“他總是在對著紙思考,理清自己的思緒。”伊麗莎白·查特文(Elizabeth Chatwin)這樣評價自己的丈夫布魯斯·查特文(Bruce Chatwin),他或許是最具影響力的近代日誌作者。筆記本和日記本不僅是用來記錄的工具,還是已成形的思想的載體。所以在重溫這些往事時,我們獲得的不僅是對細節的種種感知,還有一絲絲摺服與驚嘆,也有對一個個“冰冷”故事的驚嘆。請讓我用一段讓我難以忘懷的畫麵的描述結束此文。1883年夏,年輕的德國地理學傢弗朗茨·博厄斯1(Franz Boas)揚帆駛嚮加拿大北極地區的坎伯蘭灣。博厄斯隨後在該地區與因紐特人共度的時光,對他作為人類學傢的工作産生瞭巨大的影響,這些工作奠定瞭現代學科——人類學和人種論的基礎。在前往坎伯蘭灣途中,博厄斯的船被浮冰圍睏瞭幾個星期。他憑藉特有的好奇心,靠素描描繪周圍的環境來消磨時間。這本書中翻印瞭其中的一幅畫,上麵潦草地記下瞭當時的日期:1883年7月28日。畫麵中有一座參差不齊的冰山在黑暗的海上漂浮著。冰山中部已經被海浪蝕空,留下一個逐漸變窄的藍色拱道,最後成瞭一個遙遠而微弱的光點。這座冰山令人驚嘆,那條拱道則讓人著迷:那引人注目的藍色所預示的種種願景,以及因追隨這些願景而經曆的危險和艱辛……說來也怪,在我看來,這些危險與艱辛恰好象徵著本書即將展現的信念、夢想與渴望。

1 又譯作法蘭茲·鮑亞士。

引言

那些粗略的筆記

休·路易斯-瓊斯(Huw Lewis-Jones)

卡麗·赫伯特(Kari Herbert)

他們在一個睡袋下麵發現瞭一隻錢包,裏麵有一個棕色的小筆記本,上麵寫著簡單的說明。發現它的人想先讀一讀裏麵的內容,再帶迴去。他用平靜的語氣讀著,這是人們第一次聽到斯科特船長和他的同伴們悲慘的遭遇。11名搜救隊隊員聚集在冰麵上,聆聽著這個故事。阿濛森的成就被證實瞭。對那些不幸親眼目睹瞭其成功的人,這就是證據。這裏有一句用鉛筆草草寫下的遺言,留給那些敢於前僕後繼的人。

一顆遙遠的星球,一頂暴風雪中的帳篷,兩種形式的探索,也許這樣開篇很奇怪。然而,它們各自講述瞭一個努力發現未知世界的故事。這需要極大的勇氣,且往往艱辛卻不討好。這也是屢戰屢敗、屢敗屢戰的過程,是以巨大的代價和風險不斷獲取新知的過程,也是技術創新與人類成就的故事。迴溯200年,早在攝影技術和電影發明之前,所有的實地觀察資料都是以日誌、圖錶和美術作品的形式呈現的。那時,一次探險活動的全部成果也許都存留在鉛筆和墨水的印跡之間,被密密麻麻地記錄在小小的筆記本中:或記述科學發現,或描繪遙遠國度和新物種,或描述增進瞭解的經曆。這些小小的日記本中的字字句句都有著改變世界的力量。盡管幾個世紀以來,科技取得瞭驚人的進步,但一件大多數探險傢口袋裏的重要裝備卻沒有太大的變化,那就是日記本。記錄於此的內容可以被永久保留,若旅行者未能生還,筆記本就成瞭留存的唯一證據。

從最初的航海開始,人們鼓勵探險傢認真地做記錄。16世紀80年代有告誡稱:“帶上紙和墨,每天都寫日記或備忘,記下所有值得瞭解的事情。韆萬彆忘瞭寫、彆懶得寫。你迴來後要把筆記展示給人看的。”發現、揭示、觀察及展示,是前往遠方探險者遵循的基本準則,幾乎未曾改變過。1585年,當身為畫傢的約翰·懷特(John White)受雇加入沃爾特·雷利(Walter Ralegh)的遠徵隊,前往探索新大陸時,他是背負著眾多人的教誨起航的。他所描繪的如今的北卡羅萊納州,是現存的關於北美植物和本土生活的最早記錄,是無價之寶。那個年代一些勇敢無畏的畫傢也被鼓勵去繪製“所有奇異的鳥、獸、魚、植物、草木和水果”,他們的眼界不斷開闊。

此去經年,許多人追隨其後,那些令人恐懼的未知世界日漸為人所知、所踏足。然而幾乎每一次前進都與危險相伴:詹姆斯·庫剋(James Cook)在一個海灘上被殺;戴維·利文斯通備受痢疾和瘧疾之苦;庫納德·拉斯穆森(Knud Rasmussen)吃瞭發酵的海雀後身亡;亞曆山德琳·提恩(Alexandrine Tinne)被砍傷後棄於沙漠中,流血不止而亡,屍體一直未被找到。但他們的日誌依然存在。西德尼·帕金森的速寫、植村直己(Naomi Uemura)的登山日記、斯科特的《粗略的筆記》,這些紙上的記錄在他們早逝之後被保存下來。正如約瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)所言,盡管一些探險傢喪命於他們一心想要解開的謎團,大多數人還是衝破重重睏難,活瞭下來。對他們來說,更大的風險往往是從一開始就不離開傢。據說,歐內斯特·沙剋爾頓(Ernest Shackleton)對這種漂泊不定的生活方式的解釋很簡單:“無論我自己還是我的朋友,我們都選擇生存而非死亡。我相信,去探索未知世界是我們的天性。唯一真正的失敗是根本不去探索。”對很多人來說,筆記記錄的並不是絕望或痛苦,而是一段段純粹的快樂時光,是一次次描述美景或記錄某個難忘經曆的機會,就像所拍的照片一樣,是能永久保存的,並看得見摸得著的,還能與人分享。顯然,本書的很多日記都是在氣候宜人的美好時光中寫下的:或許正在晴朗

的天空下作畫;或許是在一天的行程結束後,用搪瓷鍋燒水沏茶;抑或像威廉·伯切爾(William Burchell)記述的那樣:夕陽西沉,河馬肉在火上烤得滋滋作響。由此看來,這些筆記也訴說著探索傢的歡欣與喜悅。

本書圖文並茂地呈現瞭諸多富有冒險及探索精神的旅行者的經曆。我們對內容的編排也有摺中的考慮:既有知名人士,也有許多更值得宣揚但不知名的探險傢。書中收錄的很多內容從未齣版過。古往今來,那些大無畏的傑齣人物窮其一生,長途跋涉,深入荒蕪的沙漠和茂密的熱帶雨林,他們是具有開拓性的探險傢、地圖繪製員、植物學傢、畫傢、植物標本采集者、生態學傢、人類學傢、行為怪異者、空想傢,他們全都心懷好奇,想對地平綫之外的風景一探究竟。

用戶評價

這本書帶給我的情感衝擊是深遠而復雜的,它不像那些驚悚片能立刻讓你心跳加速,而是像一杯陳年的威士忌,迴味悠長,帶著一絲不易察覺的憂傷。我常常在深夜裏閤上書頁,凝視著窗外的夜空,思考著人類在浩瀚宇宙和地球深處麵前的渺小與孤獨。作者筆下的探險傢,與其說是在徵服自然,不如說是在與自然進行一場漫長而卑微的對話。他展現的不是徵服後的狂喜,而是探索過程中的迷惘、對同伴逝去的沉痛,以及麵對無法解釋的自然偉力時的謙卑。這種細膩的情感刻畫,讓我深刻體會到“偉大”往往是伴隨著巨大的犧牲和代價的。特彆是書中關於某些極端環境下的心理描寫,真實得讓人感到不適,但也正是這種真實,構建瞭極強的代入感。我甚至能想象齣主人公在孤獨中如何與自己的內心搏鬥,如何在絕望的邊緣找到繼續前行的微弱理由。這是一本需要用心去“感受”的書,它剝離瞭探險故事的光鮮外衣,露齣瞭其內核深處的堅韌與脆弱。

評分這本書的裝幀和設計哲學,簡直是現代齣版界的一股清流。我注意到,它的邊距非常寬,這在如今追求內容最大化的時代顯得尤為奢侈。但正是這種“浪費”空間的設計,反而給瞭讀者極大的呼吸感。內文的字體選擇也十分講究,采用瞭襯綫體,既保證瞭傳統閱讀的舒適度,又在細節處透著一種精緻感。更讓我驚喜的是,隨書附贈的那張地圖——那張地圖的復刻質量極高,幾乎看不齣是現代印刷品,連紙張的縴維紋理都做瞭高度還原,讓我忍不住想把它裱起來供奉起來。作者似乎深諳“物”與“文”結閤之道,他不僅僅是文字的敘述者,更是那個時代物件的整理者和保護者。翻閱這本書的過程,本身就是一種沉浸式的體驗,從觸感到視覺,都在努力模擬那個遙遠時代的氛圍。它不隻是知識的載體,更是一件精心打磨的藝術品,體現瞭齣版方對閱讀體驗的極緻追求,這一點,在當代圖書市場中是極其難得的。

評分這本書的封麵設計真是太引人注目瞭,那種泛黃的紙張質感和古樸的字體,仿佛瞬間就能把我拉入一個充滿未知與神秘的遠古時代。我記得第一次翻開它的時候,那種油墨的香氣混閤著一絲若有若無的皮革味,簡直是嗅覺上的盛宴。內頁的插圖更是精妙絕倫,每一幅都像是齣自某位隱世高人之手,綫條流暢,色彩運用大膽卻又不失和諧。尤其是那些關於奇異生物的描繪,栩栩如生,讓我忍不住懷疑自己是不是真的錯過瞭某個偉大的地理發現。作者的文字功底毋庸置疑,他對自然環境的細緻觀察和深刻洞察,讓人在閱讀過程中仿佛能感受到赤道的酷熱、極地的嚴寒,甚至能聽到叢林深處野獸的低吼。整本書的排版也極為考究,留白恰到好處,既保證瞭閱讀的舒適度,又烘托齣瞭一種曆史的厚重感。我尤其欣賞它那種不迎閤大眾口味的堅持,它講述的不僅僅是簡單的探險故事,更像是一種對未知世界保持敬畏之心的哲學探討。讀完之後,我有一種強烈的衝動,想要立刻收拾行囊,去追尋那些被現代文明遺忘的角落。這本書不僅僅是一本書,它更像是一扇通往另一個維度的窗口,讓人流連忘返。

評分說實話,剛拿到這本書的時候,我還有點猶豫,畢竟現在市麵上的探險題材作品太多瞭,大多都是韆篇一律的套路和誇張的敘事。但這本書給我的感覺完全不同,它沒有那種刻意的戲劇衝突和虛假的英雄主義,反而透露著一種近乎學術研究的嚴謹態度。作者在描述那些地理現象或者風土人情時,引用的資料和細節都非常紮實,讓人讀起來信心十足,絲毫不會有“這是編的”那種感覺。我特彆喜歡其中關於某種失落文明的考據部分,邏輯鏈條清晰有力,雖然最終的結論可能帶著一絲未解的懸念,但推理的過程本身就足夠引人入勝瞭。文字風格上,它不像某些散文那樣矯揉造作,而是簡潔有力,直擊要害,充滿瞭行動派的果斷和理性。閱讀體驗非常流暢,我幾乎是一口氣讀完的,期間沒有感受到任何閱讀疲勞。這本書的價值不在於它告訴你“發生瞭什麼”,而在於它引導你思考“為什麼會這樣”,這種啓發性是很多同類書籍所不具備的。它更像是一份精心整理的田野考察報告,而非小說,這對於追求深度閱讀的讀者來說,無疑是一份巨大的驚喜。

評分這本書的敘事結構非常巧妙,它沒有采用綫性時間推進的方式,而是通過大量的日記片段、信件往來、甚至是手繪的草圖側欄進行交叉敘事。這種碎片化的信息組閤,要求讀者必須主動參與到故事的構建中去,去填補那些空白,去推理事件的前因後果。這種閱讀體驗,極大地鍛煉瞭我的邏輯思維和信息整閤能力。剛開始可能會有些許不適應,感覺像是在拼湊一幅巨大的、細節繁多的拼圖,但一旦掌握瞭作者設下的節奏,那種“豁然開朗”的成就感是無與倫比的。作者高明之處在於,他用這種看似鬆散的結構,反而營造齣瞭一種“曆史現場感”,仿佛我們真的是在整理一個剛剛被發現的、塵封已久的文件檔案。不同章節之間的跳躍和迴溯,恰到好處地揭示瞭人物復雜的內心世界和事件的多麵性。這絕對不是一本可以“邊看手機邊讀”的書,它需要你全身心的投入,纔能真正領略到其敘事藝術的精妙所在。

評分京東是個非常方便的購物網站,多次購買,送貨快,就是角部磕壞瞭

評分適閤年紀稍大點的孩子來看.....

評分延續上一輯的敘述方式,文字更多。

評分下迴還買,物流快內容可以。紙質好。

評分非常非常非常厚重的一本書,必須坐在書桌旁認真看,內容豐富有趣味,符閤我個人審美。物流也很快。

評分在奧義書的創世說中,世界最初的唯一存在是自我,由自我創造齣世界萬物。這個“自我”也就是梵。《愛多雷耶奧義書》中的“自我創世說”便是對《梨俱吠陀》中的“原人創世說”的改造。“原人創世說”描寫眾天神舉行祭祀,原始巨人補盧沙(Purusa,“原人”)作為祭品,而化身為世界萬物。“自我創世說”則描寫自我首先創造齣原人,然後原人衍生世界萬物。《大森林奧義書》中指齣:“正像蜘蛛沿著蛛絲嚮上移動,正像火花從火中嚮上飛濺,確實,一切氣息,一切世界,一切天神,切眾生,都從這自我中齣現。”(2120)按照奧義書的種種描述,梵創造一切,存在於一切中,又超越一切

評分博物君力作?萌係神作,不看不知道,原來大海裏不止有帶魚

評分本書是繼《海錯圖筆記》之後,《博物》雜誌編輯張辰亮對《海錯圖》繼續深入解讀的又一次心得分享。第二冊收集瞭作者新的24篇考察、論證筆記。較第一冊相比,第二冊雖比第一冊少6篇,但這次考證瞭40餘幅《海錯圖》中的原圖,內容更豐富。此外,在第二冊中,減少瞭現代照片的比例,增加瞭古代日本、歐洲的博物學手繪,用圖風格更偏古韻。

評分本書是繼《海錯圖筆記》之後,《博物》雜誌編輯張辰亮對《海錯圖》繼續深入解讀的又一次心得分享。第二冊收集瞭作者新的24篇考察、論證筆記。較第一冊相比,第二冊雖比第一冊少6篇,但這次考證瞭40餘幅《海錯圖》中的原圖,內容更豐富。此外,在第二冊中,減少瞭現代照片的比例,增加瞭古代日本、歐洲的博物學手繪,用圖風格更偏古韻。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![人體/大英兒童漫畫百科 [6-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12273017/5a77ac11Nc65681a7.jpg)

![進化/大英兒童漫畫百科 [6-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12273061/5a77a7acNaf144c7e.jpg)

![太空飛行課:NASA宇航員關於真實太空生活的342個精彩解答 [ASK THE ASTRONAUT] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12273116/5a0d63c8N2f324313.jpg)