具体描述

产品特色

编辑推荐

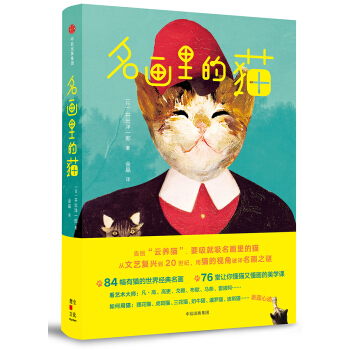

适读人群 :广大爱猫者、艺术爱好者、青少年1.人人都能读懂的艺术书:*的方式解读世界名画

作者井出洋一郎与川本桃子以轻松且新颖的对谈方式,从名画中的猫着眼,讲述画作背后生动有趣的故事,极具可读性。

相比文学书里面的猫、漫画里的猫或照片拍摄的猫,世界名画里的猫可谓让大众眼前一亮,自带一股清新、文艺味儿。

2.76堂美学课:百看不厌的猫主题经典名画集锦和赏析

本书选取了84幅从文艺复兴到20世纪的有猫的经典名画,涉及60位绘画大师,讲授了76堂美学课。

画中猫咪的种类丰富多样,有狸花猫、三花猫、暹罗猫、波斯猫等;绘画大师云集,像凡?高、高更、戈雅、马奈、雷诺阿等。高清精美的名画插图,生动妙趣的对谈内容,可谓一本百看不厌的猫绘经典名画集锦。

3.懂画更懂猫:一种高品位、有文化的吸猫方式

对于爱猫者来说,这本书能让大家体验一种*的吸猫方式——聚众吸名画里的猫。

躲在角落的猫、玩耍物品的猫、被女孩抱在怀里的猫、象征神意的猫、两只争斗的猫、正在捕捉老鼠的猫……一次将名画里的猫咪吸个够。在画作欣赏的同时,懂画更懂猫,这是一种高品位、有文化的吸猫方式,独特,更过瘾。

内容简介

《名画里的猫》是一部从世界名画中若隐若现的猫的视角,解读艺术家的特性及其画作隐秘含义的猫主题世界美术史,更是一本趣味性十足的大众艺术读物。猫本身所具有的优雅、神秘、黑暗、慵懒等特性,常常被画家拿来传达意志、寄托心思,是构成画面不可缺少的部分,更是解读画作隐秘内涵的钥匙。

本书不单讲述了西方近代至20世纪诸如凡?高、高更、委拉斯开兹、戈雅、布歇、马奈、库尔贝、热里科、雷诺阿等绘画大师的猫绘画作,还分析了喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川国芳等日本浮世绘画匠的猫绘代表作品。每幅画中的猫咪配以局部细节图,以鲜活、随性、新颖的对谈方式,展开对名画的赏析与解说。

作者简介

[日]井出洋一郎1949年生于日本群马县高崎市,本科毕业于法语专业,后在早稻田大学研究生院学习西洋美术史。曾在多个大学执教,有不少关于米勒、巴比松派的著述。先后担任山梨县美术馆*代“米勒*”学艺员、19世纪法国绘画展览会的策划人、府中市美术馆馆长、群马县立近代美术馆馆长。2016年10月去世。

目录

序言 猫与图像阐释学 ⅰ

西方近代:从文艺复兴到18世纪

01《书房中的圣哲罗姆》 ∕ 003

02《最后的晚餐》 ∕ 007

03《最后的晚餐》 ∕ 011

04《佩内洛佩与求婚者们》 ∕ 015

05《以马忤斯的晚餐》 ∕ 019

06《迦拿的婚礼》 ∕ 023

07《向圣母告别的基督》 ∕027

08《天使告喜》 ∕ 031

09《挪亚方舟》 ∕ 035

10《以马忤斯的晚餐》 ∕ 039

11《最后的晚餐》 ∕ 043

12《施洗约翰的诞生》 ∕ 047

13《欺负猫的孩子们》 ∕ 051

14《小广场的风景》 ∕ 055

15《亚当与夏娃》 ∕ 059

16《快乐之园(左翼板块〈乐园〉)》 ∕ 063

17《祈祷的老妇》 ∕067

18《装扮成萨提罗斯的朱庇特以及安提俄珀和他们的双生子——安菲翁与仄特斯》 ∕ 071

19《老人与女仆》 ∕ 075

20《餐具室里的仆人》 ∕ 079

21《饮酒的国王(豆王的宴会)》 ∕ 083

22《阿克拉涅的神话(织女们)》 ∕ 087

23《以扫和雅各布》 ∕ 091

24《农名的家族》 ∕ 095

25《美貌的女仆》 ∕ 099

26《化妆》 ∕ 103

27《觊觎死鹌鹑和野兔的猫》 ∕ 107

28《猫与鲑鱼段、两条青花鱼乳钵》 ∕ 108

29《鳐鱼》 ∕ 109

30《冷餐台》 ∕ 110

31《吮吸乳母乳汁的婴儿》 ∕ 115

32《母性》 ∕ 119

33《音乐课》 ∕ 123

34《格拉哈姆家的子女》 ∕ 127

家猫的诞生与灭鼠行动 ∕ 130

从西方近代到20世纪

35《唐曼努埃尔?奥索里奥?德苏尼加肖像》 ∕ 135

36《猫的争斗》 ∕ 139

37从《战争的惨祸》到《猫的哑剧》 ∕ 143

38《抱猫的少女(路易丝?维尔内的肖像)》 ∕ 147

39《搅拌牛奶的女人》 ∕ 151

40《画室》 ∕ 155

41《求婚》 ∕ 159

42《穿西班牙服装横躺的女人》 ∕ 163

43《奥林匹亚》 ∕ 167

44《猫与少年》 ∕ 171

45《抱猫的少女》 ∕ 175

46《阿尔之夜的咖啡座、基努夫人》 ∕179

47《艾伊阿哈?奥希帕(不要动)》 ∕ 183

48《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》 ∕ 187

49《夜炊(仿米勒作品)》 ∕ 191

50《著名的“黑猫”酒吧》—近日公演海报 ∕ 195

51《杜本内牌餐前酒的海报》 ∕ 199

52《最喜欢的宠物们》 ∕ 203

53《无为》 ∕ 207

54《沿密苏里河顺流而下的毛皮商人们》 ∕ 211

55《下国际象棋的人》 ∕ 215

56《喝茶的商人之妻》 ∕ 219

57《佛兰德斯的谢肉祭》 ∕ 223

58《M 夫人的肖像》 ∕ 227

59《X 先生的肖像(皮埃尔?洛蒂)》 ∕ 231

60《塞尚礼赞》 ∕ 235

61《三只野猫》 ∕ 239

62《抱猫的女子》 ∕ 242

63《白猫》 ∕ 245

64《男与女》 ∕ 249

65《孩子与猫》 ∕ 251

猫党的画家们 ∕ 254

围绕猫的话题展开的小论文 ∕ 257

模仿唯野教授的猫讲义直播 ∕ 258

谈谈J.F.米勒笔下的“猫”的象征性价值 ∕ 264

浮世绘的猫

66《美人与猫图》 ∕ 275

67《针线活》 ∕ 279

68《肉笔画帖》中的《猫与蝴蝶》 ∕ 283

69《猫的化妆》 ∕ 287

70《风俗女水浒传:一百零八将以内与炕桌》 ∕ 291

71《山海爱度图会?哦!好痛!越中滑川大蛸》 ∕ 295

72《五十三次之内?冈崎的场合》 ∕ 299

73《镰田又八》 ∕ 303

74《眠猫》 ∕ 307

75《见立多以尽?想消除篇》 ∕ 311

76《捕鼠》∕ 315

后记 ∕ 318

参考文献 ∕320

精彩书摘

02《最后的晚餐》The Last Supper, 1486 年左右

作者:多梅尼科?吉兰达约

(Domenico Ghirlandaio, 1449—1494)

画种:湿壁画

尺寸:400cm×800cm

现存:佛罗伦萨圣马可修道院

井出:吉兰达约在佛罗伦萨掌管着一座大工坊,是一位艺术巨匠,据说米开朗琪罗也有一段时间受教于他。列奥纳多?达?芬奇后来在米兰画《最后的晚餐》时,最初曾想过采用吉兰达约这幅作品的构图。这说明吉兰达约在意大利文艺复兴时期有相当的影响力。

川本:我在佛罗伦萨看到过这幅壁画,好像其他教堂也有。

井出:没错。圣马可修道院这幅《最后的晚餐》, 准确来说是第三幅了。第二幅壁画作于著名的诸圣教堂(Chiesa di Ognissanti) 里。诸圣教堂的《最后的晚餐》作于1480 年,是圣马可修道院这幅作品的原型,却没有画这只猫。因此圣马可这幅是唯一有猫的版本。

川本:巴萨诺(另一位意大利画家,见作品11)的《最后的晚餐》里,猫是以一副警戒的姿态进入画面,似乎是为了告知犹大叛变这个坏消息。但这幅画中的猫,从一开始便端正地坐着,堂堂正正地出现在画面中,存在感很强。

井出:这幅画和安德烈亚? 德?卡斯塔尼奥(Andrea del Castagno,约1421 —1457,意大利画家)1447 年在佛罗伦萨圣博洛尼亚教堂画的作品一样,犹大以谁看了都一目了然的姿态,独自坐在基督的正对面,也就是被告席。而被置于犹大身边、以同样姿势端坐的这只猫,究竟是什么寓意呢?

川本:这个犹大好像根本不认为自己是坏人,坐姿笔挺,堂而皇之呢!猫也是一样。

井出:此处恐怕正是吉兰达约的慧眼所在。犹大绝不是因为厌恶基督而背叛他。在耶稣的信徒集团中,犹大虽然对老师充满仰慕之情,但正如这幅画所表现的,比起犹大来,耶稣更宠爱圣约翰或者年长能干的圣彼得等人。被同门妨碍无法表现自己的犹大出于日积月累的嫉妒心,逐渐走向了背叛之路。犹大的这种被孤立的心境,画家将其寄托在与犹大并置的猫身上。从这点来看,吉兰达约此人不可小觑啊。

川本:这里是不是有点类似于男女恋爱的、略危险的深意呢?猫对人类不可能完全忠诚,猫的心灵像“猫眼”一样善变。然而猫又比任何动物都渴望得到人类的宠爱。

井出:犹大那种哀切的心境,吉兰达约通过一只正襟危坐的猫,巧妙地表达出来了吧。

15《亚当与夏娃》

Adam and Eve, 1504 年

作者:阿尔布雷希特?丢勒

(Albrecht Dürer, 1471—1528)

画种:蚀刻铜版画

尺寸:24.8cm×19cm

现存:日本国家西洋美术馆

井出:现在我们欣赏的是德国文艺复兴的巨匠丢勒著名的铜版画。其实我曾经在西洋美术史

的课程中,对这幅画做过图像阐释学层面的分析。

川本:是的。据说丢勒对当时流行的“人类四种气质说”非常感兴趣,在画这个伊甸园的动物时就为它们设了不同的性格。最右侧的牛是黏液质,树荫下的鹿是抑郁质,兔子是多血质,而最前面的猫是胆汁质吧。

井出:是啊,你说得很好。画中还有一只长得像鹦鹉的鸟,鸟是在空中飞的,联系起来应该象征多血质。吞食了智慧之果的蛇因为在大地上爬行,应和抑郁质联系起来。

川本:那么在亚当脚下,似乎已被猫儿盯上了的老鼠,应该是什么气质的呢?

井出:这个,老鼠嘛……被夏娃的猫盯住了动弹不得,大概是穷酸丈夫的气质吧?(笑)开玩笑的。将智慧之果递给亚当的是夏娃,所以夏娃应该是强势的一方,是大动物们的象征吧。

川本:在这幅画中,猫咪比其他动物都要靠近两个人类,所以丢勒的想法是,猫咪才是最接近人类本质的吗?

井出:要回答这个问题,不如从画中亚当和夏娃的肉体年龄入手。如果将人类四种气质与年龄阶段挂钩,相当于青少年期的多血质太年轻气盛了,相当于老年阶段的黏液质又太衰老。画中二人是拥有最完美的成熟肉体的壮年亚当和夏娃,其气质应取胆汁质,丢勒大概是这么考虑的吧。在绘画中,易怒的胆汁质性格也有很多用狮子形象来表现的。

川本:而丢勒用一只巨大的猫来替代了。

井出:我也是这样想的。丢勒在画这里的亚当和夏娃时,没有使用模特,而是全面吸取了古希腊罗马雕刻艺术中理想的人体之美,为了暗示在被逐出乐园之前,人类不仅在肉体上是最美的状态,气质性格也是完美无缺的。然而当人类开始触及智慧之果的同时,森林中就出现了这四种动物。

川本:所以人类就分裂成四种气质性格了吗?总之,我希望自己一直是猫儿的胆汁质性格。

井出:我已迟暮,完全是老牛那种黏液质性格了吧。只是希望不要变成抑郁质啦。

前言/序言

猫与图像阐释学

符号与文本

看到写在这本书上的“猫”这个单词时,您的脑海中会浮现出猫的形象吧?

实际上这个问题,是作家筒井康隆先生的畅销小说《文学部唯野教授》(1990 年岩波书店出版)里主人公唯野教授在一堂关于索绪尔的符号学和德里达的后结构主义的课上给学生们提出的问题。筒井先生和我曾经都是米勒作品的收集者,凭着这点同好情谊,请容我简略地引用一下他的论述:

看到“猫”这个汉字,日本人脑海中一定会浮现出猫这种动物吧,而在外语中,如英语用“cat”,法语用“chat”,意大利语用“gatto”来表示“猫”,上述这些语言都是“猫”的能指。由此可见,语言与猫的所指——即我们实际看到的猫的形象——之间的关系是不固定的,不过是人类任意将两者联系起来的……

如果我们要教孩子们认识“猫”,光是找来暹罗猫、三花猫、波斯猫、虎猫等各种各样的猫,告诉他们“这是猫哦”是不行的,还必须告诉他们猫和狗、猪、鼠等动物的区别。即在语言上,也就是符号的体系中存在的差异。

“ねこ”在日语中的意义也并非单一不变。它既有“毛茸茸的四足动物”之意;也可以表示“暖炉,艺者,女同性恋的一方,用于搬运土沙的手推单轮车,三味线”,是个含义丰富的多义词。

即使在指涉“四足动物”的时候,根据小说中的上下文语境,意义也会有所不同。“啊,这猫真坏。”“啊,小姐的宠物猫真可爱。”“是野猫吧。”“是门厅的装饰品吧。”“是那个小偷的诨名吧。”“小外甥是个猫舌头。”这些句子里的“ねこ”全部意义有别。这种像纲目一样扩展开来的语词,具有错综复杂的意义,被后结构

主义者称为“文本”。

我很喜欢筒井先生的这部小说,尤其是这段关于猫的论述,我认为非常精辟,是本人最爱的章节。而且从这段论述推测,本就十分喜欢动物的筒井先生绝对爱猫甚于爱狗。如果唯野教授也用“狗”的例子来解释能指与所指的话,肯定不会如此饶舌吧。

确实,“猫”的文本蕴意是如此广博,不仅在语言学领域,在我的专长——视觉艺术的世界亦有共通之处,这一想法成了创作本书的动机。在本书中我想要考察的是,画入一幅画中的猫,对绘画构成的整体语境发挥着什么作用?而这会不会进一步产生作者本人都未注意到的意外价值呢?

图像学(iconography) 与图像阐释学(iconology)

一旦带着这些问题踏入美术专业领域,等待着我们的是图像学和图像阐释学这两门高大上的学问。创立这门学说的是艾尔温?帕诺夫斯基(Erwin Panofsky,1892—1968),犹太人,因纳粹迫害离开德国,后任美国普林斯顿大学教授,被称为“希特勒的讽刺礼物”的流亡学者之一。对后世的美术史研究者来说,此人堪称大恩人一般的存在。

让我们再用帕诺夫斯基的理论阐释一下“猫”这个例子吧。当我们想要解释一幅画着猫的画时,首先须确认画中动物并非狗、熊、老虎而是“猫”这个事实。接着我们判别这猫的种类究竟是黑猫、三花猫还是虎斑猫,其表情究竟是发怒、犯困还是撒娇。尽管我们可以基于日常与猫交流的丰富的“实际经验”来解释,但这个工作可能意外地困难。这就是对作为绘画题材的“猫”的第一阶段的分析,也是此后所有分析的基础。

第二阶段,帕诺夫斯基称之为“图像学层面的分析”。此阶段将解读作为图像的“猫”的传统意义,即分析与猫相关的“形象?故事?寓意”。我们将在本书中进行的讨论和实际所做之事,正是属于这个阶段的工作。

最后,还有更高层次的第三阶段“图像阐释学层面的分析”。即对描绘猫的画作进行更深入的解读,涉及画作的“内在含义?内容”,结合那幅猫的绘画创作时代的文化背景与精神“征候”进行解释。我们将追问,那张画着猫的画,与当时的哲学、科学、政治、经济、宗教、社会有何关联,对生活在那个时代的人具有怎样的意义?帕诺夫斯基将这种意义称为“象征价值”(Symbolical Value),图像阐释学的主要目的就是从图像中发掘它。

当然这不是简单的研究。帕诺夫斯基指出,要进行这种高层次的研究,我们必须“精通人类精神的本质倾向”,而是否能够具备这种素质受到“个人的心理和世界观左右”,帕诺夫斯基将其命名为“综合性直觉”,他解释道:“这是一种诊断力堪比医生的心灵能力……而比起博学的学者,真正有本事的业余人士达到这种素养的例子也不在少数。”[ 引自日译本《图像学研究》(イコノロジー研究)“绪论”] 不管哪种情况,对我这样游戏人生的肤浅者来说都是诚惶诚恐的境界了。

然而,纵然画家的本意只是单纯地描绘猫或者孩子,那幅画作的结果却超乎画家本人的意志、对时代产生“象征价值”的例子并不罕见。简而言之,我们不能否定从绘画艺术中挖掘出意外的“珍宝”的可能性。

在美术史研究者中,我只是个站在微末之端的小人物。然而正是我这个微不足道的小人物,终于鼓起勇气做了一回“寻宝”的梦,尝试一攀高峰。正如帕诺夫斯基所言的“人类精神的本质倾向”,这种高岭之花我摘不到,“猫画的本质倾向”或可窥探一二,揭示几分

“象征价值”?我想自不量力地挑战一下这种可能性。于是在筒井康隆与帕诺夫斯基两位天才的引导下,我着手写作本书,开始了一场激动人心的冒险之旅。读者若能从本书对“猫画”的谈论中发现一些“珍宝”,便是我最大的荣幸了。

用户评价

这本书的叙事节奏把握得极其巧妙,它不像那些枯燥的艺术史教材,而是充满了鲜活的生命力。作者的笔触如同那位技艺高超的画家,寥寥数笔就能勾勒出那个时代背景下微妙的情感波动。我尤其喜欢它那种娓娓道来的讲述方式,既有扎实的考据支撑,又充满了人文关怀,读起来丝毫没有压力,反而像是在听一位博学的长者,在壁炉边分享他毕生的见闻与感悟。有些段落的句子结构复杂而富有韵律感,读起来朗朗上口,仿佛能听到历史的回声。而另一些地方,作者又会用极其精炼、近乎诗意的语言来概括复杂的艺术理念,让人在会心一笑之余,对艺术的理解也更进了一层。这种张弛有度的文字功底,让我在阅读过程中,时而沉浸于历史的厚重,时而又被作者的智慧所折服,全程几乎没有一处想快进或者跳读的地方。

评分这本书的独特之处在于其思想的穿透力,它真正做到了“以小见大”。作者似乎拥有一种魔力,能够从最不起眼的一个细节——也许是画作边缘的一片叶子,或者人物衣领上的一道褶皱——入手,层层剥开,最终抵达创作者最核心的表达意图。这种探索的路径非常新颖,它打破了传统艺术评论中那种宏大叙事的窠臼。我尤其欣赏作者那种批判性的思维,她不盲目推崇经典,而是敢于提出自己独到的见解,并用充分的论据支撑自己的观点,使得整本书的思想火花四射。阅读过程中,我常常会停下来,重新审视自己过去对某些“经典”的刻板印象,这种被挑战和引导的感觉,正是读书最宝贵的回报。它教会我如何以更挑剔、更富同理心的目光去审视艺术作品。

评分从纯粹的阅读体验来看,这本书的排版设计简直是教科书级别的示范。大开本的设计保证了视觉的舒适度,留白的处理非常得体,既不会让人觉得拥挤,也不会空洞乏味。图文的布局简直是艺术性的平衡典范,图片的选择角度和清晰度都达到了博物馆级别的标准,与文字的对应关系处理得毫无赘余感。更细致的地方在于,作者巧妙地运用了不同字重和字号来引导读者的注意力,某些关键的论点或术语会被不着痕迹地强调出来,让人在不知不觉中吸收了核心信息。这种对阅读流线的高度重视,使得长时间阅读也不会产生视觉疲劳。总而言之,它是一本将知识的深度、文字的优美和视觉的享受完美融合在一起的典范之作,阅读它本身就是一种享受和沉淀。

评分我不得不提一下这本书在资料整合上的广度与深度,简直令人惊叹。它不仅仅罗列了各种名作,更重要的是,作者挖掘出了那些作品背后鲜为人知的轶事和深层次的文化意涵。比如,对于某位大师创作心境的推测,引用的文献资料之详尽,让我这个自诩对艺术史略有涉猎的人也大开眼界。它成功地将宏大的艺术史观与微观的个体情感联系起来,构建了一个立体而饱满的世界。每一处引证都像是精心挑选的宝石,镶嵌在叙事的结构中,使得论述的每一个环节都坚实有力。那种跨学科的知识融会贯通,比如建筑学、哲学甚至当时社会经济对艺术风格的影响,都被梳理得井井有条,逻辑链条清晰可见。读完后,感觉自己对那个时代的文化生态有了一个更全面、更细致的认识,绝非走马观花式的介绍。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉的盛宴,那种古典与现代交织的美感,一下子就抓住了我的眼球。翻开内页,我首先被那种细腻的排版和高质量的印刷所震撼。纸张的触感非常舒服,油墨的晕染恰到好处,即便是看那些复杂的细节,也丝毫没有模糊感。装帧的工艺一看就是经过精心打磨的,拿在手里沉甸甸的,很有分量,绝不是那种敷衍了事的出版物。它更像是一件艺术品,放在书架上都显得格外有品位。我特别欣赏编辑在章节划分上体现出的匠心,过渡自然流畅,让人有一种跟随作者一起在历史长河中漫步的体验。那种对细节的执着,从字体选择到图文搭配的平衡感,都透露出出版团队对“美”的深刻理解和不妥协的态度。光是欣赏这实体的装帧和印刷质量,就已经值回票价了,完全可以作为礼物送给任何一个热爱艺术的朋友。这种对物料和工艺的极致追求,极大地提升了阅读体验的层次感。

评分物流快,书都打着塑封,保护的挺好,满意

评分还行

评分质量与服务一流,惠泽大众的店家。

评分物流快,书都打着塑封,保护的挺好,满意

评分质量与服务一流,惠泽大众的店家。

评分还行

评分还行

评分物流快,书都打着塑封,保护的挺好,满意

评分质量与服务一流,惠泽大众的店家。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![梵高手稿(典藏修订版) [Van Gogh's Letters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12346174/5ad5a5ecN1fe155c8.jpg)

![凤凰文库·艺术理论研究系列:大众文化中的现代艺术 [Thomas Crow Modern Art in the Common Culture] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12041912/5805def2Nac62a59d.jpg)