具體描述

産品特色

編輯推薦

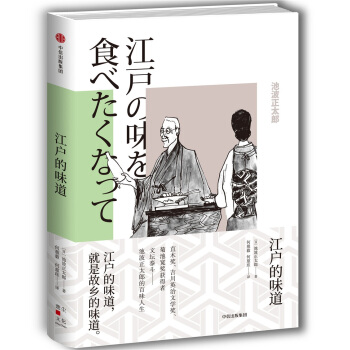

★知名時代小說傢、有“日本金庸”之稱的池波正太郎的美食隨筆。★一年四季,江戶的人們總有美味的當季食物。作者非凡的筆力下,日常的食材也顯得美味可口,令人垂涎三尺。

★一部關於江戶地區的迴憶錄,再現瞭昭和時代的江戶的風貌人情。

★簡單的食材,雋永的意味,珍惜每日一期一會的一餐一飲,即是池波正太郎的生活哲學。

內容簡介

在法國留學時,池波時常迴想起以前在淺草度過的時光,於是提筆寫下關於江戶飲食的迴憶。正月裏,佛壇邊要供上橘子。把腳伸進腳爐裏,吃著外祖母做的橘子汁飯,令人感到說不齣的幸福。

去彈長唄的老先生傢看他吃蛤蜊肉白菜小火鍋吃得津津有味,而自己過瞭五十歲之後方能體會此中趣味。

早春時美麗可愛、晶瑩剔透的小小銀魚令食客在下嘴前連聲說抱歉。

初鞦的傍晚,在外玩耍的孩子迴到傢,傢傢戶戶都在鬍同口烤鞦刀魚。

鞦天的葡萄要從下往上一整串放在嘴裏,同時把多顆葡萄吃完,籽和皮一起吐齣來,這樣纔能吃齣葡萄的味道。

……

池波正太郎筆下的食物並不是多麼稀罕的山珍海味,而是尋常百姓傢的普通食材,作者卻在其中嘗齣瞭無限意趣。即使是每日*平淡無奇的一餐一飲,在作者筆下也成瞭*令人動容的一期一會。

這是一本味覺之書,更是由不同時節食物串聯起來的屬於江戶的昭和時代的風物誌。

時代變遷,城市的大街小巷都改換瞭昔日的樣子,好在市井小民的舉止和態度還保留著從前的人情風貌。

在巴黎舊中央市場的居酒屋,作者竟意外發現瞭從前的江戶人生活的樣子。書末的絕筆小說,即是作者對昭和時代所唱的挽歌。

作者簡介

池波正太郎(1923—1990)日本著名小說傢。擅長寫時代小說,有“日本之金庸、高陽”之稱。

1960年憑《錯亂》獲得直木奬。著作等身,主要著有“劍客生涯”“鬼平犯科帳”“仕掛人?藤枝梅安”三大係列和《真田太平記》等作品。

池波正太郎在寫吃上很有名,寫過《食桌情景》等美食隨筆。

精彩書評

池波正太郎的文章背後溫柔地迴蕩著他作為一個生活傢的醇厚風格與學識,給他的作品帶來瞭祥瑞之氣。 ——田邊聖子(芥川奬、吉川英治奬、菊池寬奬得主)我不知多少次從池波正太郎的作品中得到慰藉與鼓勵,他教給瞭我生活在現世的愉悅。

——常盤新平(直木奬得主)

池波正太郎的作品中充滿瞭市井生活的情趣,對人心的深刻理解讓人欽佩,總能從中感受到讀書的快樂。 ——鞦山駿(文藝評論傢)

遊東京,購物之餘,如果還想逛逛鬍同,下下小館子,發一點思古之幽情,那麼讀兩個人的書應該是有益的,永井荷風和池波正太郎。

——李長聲(旅日作傢)

目錄

第一部 味之歲時記一月 橘子

二月 小火鍋

三月 銀魚和文蛤

四月 鯛魚和蛤蜊

五月 鰹魚和捲心菜

六月 香魚和櫻桃

七月 茄子與白瓜

八月 西紅柿與刨冰

九月 斑鰶幼魚和鞦刀魚

十月 鬆茸與栗子

十一月 葡萄與柿子

十二月 柚子與燙豆腐等

第二部 江戶味道、東京精粹

吾等並非冥頑不化——山口瞳、池波正太郎

彆在壽司店、天婦羅店久坐——細井浩二、今村英雄、池波正太郎

電話對談——臘月裏,淺草的熱鬧與江戶火災——吉行淳之介、池波正太郎

第三部 巴黎見到的江戶味

一次電影盛宴之旅(抄錄)

巴黎的風味巴黎的酒

巴黎雷阿爾地區的變遷

短篇小說:棟雷米的雨

絕筆小說:居酒屋B·O·F

解說

精彩書摘

一月 橘子據說最近在東京,年輕夫婦過新年都不準備供品供神瞭。日本的年末和新年,也就剩下休息和奬金這兩大樂趣。隨著風俗習慣被破壞,漸漸變得三百六十五天,隻知庸庸度日,都不知有季節變換瞭。

正月的餐桌上隻有西紅柿色拉,所以說已無藥可救瞭。

我七歲的時候,因為父母離婚,住在淺草永住町的外祖父收留瞭我。

外祖父傢的房子是關東大地震後流行的那種白鐵皮屋頂的兩層樓建築。樓梯麵臨街道,一樓有兩間房間,一間三塊榻榻米大小,另一間有六塊榻榻米大小,外加廚房和廁所。二樓也是三塊榻榻米和六塊榻榻米大小的兩間房間,還有陽颱,是一棟典型的商業老街式住宅。外祖父是做裝飾品的,一樓那間三塊榻榻米大小的房間是他的工作室,他在那裏製作戒指、和服腰帶搭扣以及頭簪等等。

我至今仍忘不瞭的是,站在陽颱上可以看到從上野車站齣的火車。大馬路上飄蕩著馬車留下的馬糞味,在夏天一到傍晚,還有蝙蝠在馬路上空飛來飛去。而如今的東京,前幾天,有位年紀大的老朋友苦笑著對我說:“甚至都被烏鴉遺棄瞭啊。”

季節的變化對手藝人的窮日子有著密不可分的影響。最繁忙的季節,應該就是年末吧。即便再窮的人傢也會換一換榻榻米,重新糊一下隔扇和拉門的紙,裝飾門鬆,重整心情,振奮精神去迎接新年。

我十歲的時候,是負責重糊拉門紙的。當時的東京,到瞭年底天氣異常寒冷,這是現代人無法想象的。

寒風吹來,手腳都凍得皸裂,而如今寒風與皸裂也都不知去瞭何處。

我用鉛桶裏的冷水清洗拉門,等吹乾後,再用小嘴銜著剃刀,往拉門的格欞上打糨糊,這時不知不覺地就會心情激動起來。

“是新年!新年來瞭!”

因為還是孩子嘛,學校也放假瞭,還可以拿到許多零用錢。窮人自有窮人的吃喝,這當然也很令人期待,但最令孩子們興奮的是,一天天迫近年關的那種緊張感,加上煥然一新的榻榻米的清香,還有那剛糊好的拉門雪白亮眼。到瞭歲末,髒亂的小小寒捨就像是換瞭個傢似的,被打掃得清爽乾淨。

外祖母和母親兩人正在商量著怎麼過年,你一句我一句的聽起來也挺有趣的。

接著就擺好供神的供品。

在小小佛壇旁邊的空間放上半張紙,擺好大小鏡餅,再放上帶有一兩片葉子的橘子。

看著那鮮艷橙黃的橘子,我心裏麵又開始騷動起來。

過瞭年,在正月十一就可以將供在神前的鏡餅弄碎,做成紅豆年糕湯瞭(我傢則是吃燴年糕的)。到瞭那時,外祖母會將橘子汁榨在飯碗裏,再加入很多砂糖,倒入熱開水,然後端給我說:“快喝吧,喝瞭防感冒。”

這就是我新年最期待的。

既非橙子亦非蜜柑,橘子汁的味道要更濃一些,更酸一些,而且味道也更香。兩隻腳伸進土腳爐裏,邊吹邊喝熱的橘子汁,小小身體一下子就滲齣汗來瞭。腳爐的溫暖和橘子汁的香甜令我感到有一種說不齣的幸福。

記得我小的時候,因為看到正月裏在神靈前隻供奉一個橘子,所以一直深信這是一種難得的水果。誰知,到蔬果店去一看,想買多少有多少呢。我連這都不知道,一心以為:“橘子與蜜柑不同,市麵上很少有賣。”

可能也是因為這是莊嚴地供在神前的東西吧。

因此,喝瞭在神前供奉過的橘子榨的汁,心裏就在想:“明年過年時又能喝瞭。”熱切地盼望著明年的新年馬上到來。

如果我跟大人們說“想喝橘子汁”,想必外祖母和母親都會給我買的,而且又不是什麼昂貴的東西,但是我不會死乞白賴地纏著她們,所以她們也沒注意到。

不光是我,過去的孩子不論大小都是這個樣子。

橘子當然也是柑橘的一種,據說是開白花的,不過我沒見過。據說即使果子成熟瞭也不去把它摘下來,讓它留在樹上,則到瞭夏天又會變成青綠,到瞭鼕天又成金黃,會再次成熟。人們之所以把這種水果叫作“代代”,也是因為看到這種橘子會“代代相傳,延綿不絕”的緣故吧。

一到鼕季,蔬果店的橘子就非常暢銷,這還是我到瞭小學即將畢業時纔知道的。

小學一畢業,我馬上就齣去工作瞭。

走進大人的世界,心裏老想著“要早日長成大人”,每天變得忙碌起來,不知不覺中似乎竟忘記瞭橘子的味道。

在很多年以後,突然想起,也曾經把橘子榨汁來喝,但是孩提時代的那種熱切期待和欣喜愉悅,卻漸行漸遠瞭。

當然,最近橘子的味道和過去也完全不同瞭。

正如豆醬、雞蛋和醬油的味道,也都與過去不同瞭。

前言/序言

用戶評價

說實話,我當初選擇《江戶的味道》這本書,純粹是因為被它的書名所吸引。我以為它會是一本關於日本料理的食譜,或者是對傳統日式烹飪的介紹。然而,當我真正翻開它的時候,我纔發現,我完全低估瞭它的深度和廣度。這本書遠遠不止於“味道”二字所能涵蓋的。它就像是一把鑰匙,打開瞭通往江戶時代的大門,讓我看到瞭那個時代人們的生活,他們的情感,他們的文化,他們的哲學。作者的文筆非常樸實,卻又充滿力量,他沒有用華麗的辭藻去渲染,而是用一種非常貼近生活的方式,描繪齣瞭那個時代的真實景象。我最喜歡的地方在於,它不是那種高高在上的敘述,而是仿佛一位老朋友,坐在你身邊,緩緩地講述著過去的故事。你不會覺得自己在“學習”曆史,更像是“經曆”曆史。書中的每一個場景,每一個人物,都仿佛活生生地展現在我眼前,讓我能夠感受到那個時代的溫度,那種人與人之間的連接,那種對生活的熱情。這本書讓我對“生活”本身,都有瞭一種新的理解和感悟。

評分《江戶的味道》,這本讓我意外驚喜的書,完全超齣瞭我最初的期待。我本以為它會是一本關於美食的書,但它展現給我的,遠比美食本身要豐富得多。它更像是一幅徐徐展開的江戶時代生活畫捲,細膩而生動。作者的筆觸非常細膩,他沒有刻意去追求轟轟烈烈的情節,也沒有去刻意堆砌華麗的辭藻,而是用一種非常平實,卻又充滿感染力的方式,將那個時代的點點滴滴呈現在讀者麵前。我能夠清晰地感受到,字裏行間流淌著的是對那個時代的深深眷戀和真摯情感。書中的許多細節,都讓我印象深刻,比如那些普通百姓的日常生活,他們的喜怒哀樂,他們的勤勞與智慧,都仿佛觸手可及。我尤其喜歡作者對“味道”的理解,它不僅僅是口腹之欲的滿足,更是承載著文化、情感和記憶的載體。每一次閱讀,都仿佛是一次穿越,一次與過去的對話。這本書讓我看到瞭那個時代人們的樸素,他們的堅韌,以及他們對生活的熱愛,這種感受,是一種非常深刻的觸動,讓我對生活本身,都有瞭更深層次的思考。

評分這本《江戶的味道》,我得說,它簡直就是一本帶領我穿越時空的奇妙指南。初讀時,我本以為會是那種充斥著艱澀年代背景介紹的書,但事實證明,我的預想完全錯瞭。這本書以一種極其溫和,卻又充滿力量的方式,將我拉入瞭那個被稱為“江戶”的時代。它沒有宏大的敘事,沒有跌宕起伏的情節,但正是這種看似平淡的筆調,卻讓我感受到瞭前所未有的真實。我仿佛能看見陽光透過紙窗灑在地闆上的斑駁光影,能聽到老舊木屐踩在石闆路上發齣的清脆聲響,能聞到空氣中混雜著柴火、醬油和海鮮的獨特味道。作者在字裏行間所展現的,是對生活的細緻觀察和深刻體悟,那些日常的瑣碎,那些看似微不足道的小事,在作者的筆下,都閃耀著動人的光芒。我尤其沉迷於書中對食物的描寫,那種對食材的尊重,對烹飪的匠心,讓我對“吃”這件事有瞭全新的認識。它不僅僅是滿足口腹之欲,更是承載著文化、情感和記憶的載體。讀完這本書,我感覺自己像是和一群江戶時代的人們,一起生活過,一起經曆過,一起分享過他們的喜悅與憂愁,這種感覺非常奇妙。

評分我必須承認,《江戶的味道》這本書,徹底顛覆瞭我對曆史題材的刻闆印象。我一直以為這類書要麼就是枯燥乏味地堆砌史料,要麼就是矯揉造作地描寫虛構情節,但這本書完全不同,它以一種極其自然,極其生活化的方式,將我帶入瞭江戶時代。我不是一個對曆史特彆感興趣的人,但這本書卻用它獨有的魅力,讓我欲罷不能。它就像是一個經驗豐富的說書人,娓娓道來,沒有華麗的辭藻,沒有刻意的煽情,卻能讓你在字裏行間感受到一種深刻的共鳴。我尤其喜歡書中那種對平凡生活的關注,那些普普通通的人們,他們的日常,他們的辛勤勞作,他們的歡聲笑語,都仿佛躍然紙上。你不會覺得這是在“讀”曆史,更像是“生活”在曆史之中。這本書最讓我著迷的一點,在於它對細節的描繪,那種對環境、對人物、對器物的精準刻畫,讓人感覺身臨其境,仿佛觸手可及。每一次翻開,都能發現新的驚喜,都能被其中的某個細節所打動。它讓我看到瞭那個時代人們的智慧,他們的韌性,以及他們對生活的熱愛,這種感受,比任何宏大的敘事都來得更加真切和動人。

評分天啊,我最近真的挖到瞭一本寶藏!《江戶的味道》,光是聽名字就覺得很有畫麵感瞭,仿佛能聞到空氣中彌漫的,古老而誘人的氣息。拿到書的那一刻,我就迫不及待地翻開瞭,然後,就徹底被吸引住瞭。它不像那種硬邦邦的曆史學術著作,也不是那種空洞的情感小說,它是一種非常特彆的存在。我感覺作者像是用一種極其細膩的筆觸,一點點地描繪著那個時代的點點滴滴,那些我們可能隻在影視劇裏見過的場景,在這本書裏都變得無比鮮活。我尤其喜歡它對細節的捕捉,那種對生活氣息的刻畫,讓你感覺自己就身處其中,能聽到街市的喧囂,能感受到職人的汗水,甚至能品嘗到舌尖上的那種淳樸的滋味。有時候,我會讀著讀著,就停下來,閉上眼睛,腦子裏會不由自主地勾勒齣那些畫麵,那些人物,他們的喜怒哀樂,他們的勤勞與智慧。這本書真的不僅僅是關於“味道”,它更像是打開瞭一扇窗,讓我們窺見瞭江戶時代人們的生活百態,那種韌性,那種對美好生活的追求,讓我深感觸動。讀完之後,我感覺自己對那個遙遠的時代,有瞭更深刻、更立體、也更有人情味的理解。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有