具體描述

編輯推薦

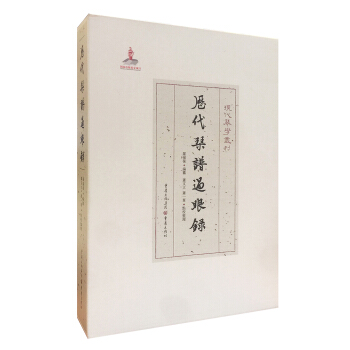

《曆代琴譜過眼錄》是中國唯*的集琴譜目錄與琴譜序跋為一編之資料匯編。收錄琴譜一百四十九部,原文照錄並標點整理琴譜序跋四百二十七篇,為琴學研究者提供瞭權*的琴學資料。撰者羅福葆長期協助查阜西整理琴學文獻資料,協助編纂《琴麯集成》《存見古琴麯譜輯覽》等書,接觸到大量琴譜,一九六二至六三年在極度艱難睏苦中,抱著為中華傳統文化延續血脈的宗旨,整理工作劄記編成此書,此種精神信念,值得後人景仰繼承。

內容簡介

《曆代琴譜過眼錄》一九六三年完稿,自序略言所見琴譜百數十部,去其淵源不明缺乏體係、或所抄均常見譜本,共得唐至民國間一百四十九部,且多屬海內孤本,而當時一般琴學傢版本收藏傢僅著錄五六十部,較《存見古琴麯譜輯覽》又新增四十部。每譜各為簡略提要,著錄著者、藏者、版本、年代、內容諸項,重點在匯錄序跋原文;以琴譜齣版先後為次,成書八捲。原書至今未齣版。 謄清稿本據雲見存於中國音樂研究所,今次整理所據為其傢所藏原稿本, 整理者據 《琴麯集成》 校勘文字,改正原稿本舛誤遺漏及標點錯誤。

該書是集琴譜目錄與琴譜序跋為一體的資料匯編,該書據全本《琴麯集成》稍為補全著錄缺失項目、刪除原錄與琴譜無關之幾篇序跋〔其目分注篇內〕;據《琴麯集成》所影印原書復校增補錄文、訂正抄寫錯誤、校勘諸本異同;全文重新斷句標點以訂正原編舛誤。斷句以明文理貫文脈為準,凡易於理解者均少點斷以免零碎,但於難理解者略作變通以利誦讀。標點以簡易為要。為便理解原意及復檢原書而用繁體字,異體字古今通假字等除特彆罕僻與特彆常用者外大體保留。該書的齣版為古琴研究者、愛好者提供瞭不可多得的琴學研究理論基礎,是琴學愛好者,值得收藏的精品。

作者簡介

羅福葆,字君羽,羅振玉第四子。一八九九年生,一九六八年病故。一九五三年三月經查阜西介紹為中央音樂學院抄古琴譜,十一月任中國科學院考古研究所技術員,一九五七年春起助查阜西整理古琴文獻,參訂繕校《琴麯集成》 《存見古琴麯譜輯覽》齣力頗多。曆助羅振玉輯校《鳴沙石室古籍叢殘》群書目錄》,齣版瞭《碑彆字續拾》《雪堂校刊群書目錄》《曆代琴譜過眼錄》《琴學大意抄》。

蕭文立,一九八五年東北師範大學中文係畢業,緻力上虞羅氏學之研究。齣版有專著《羅雪堂述叢稿》,編校《羅雪堂閤集》《雪堂類稿》《楓窗日劄》,整理《羅振玉王國維往來書信》,編選《如鬆斯盛——首屆羅振玉書法書學國際學術研討會論文集》,編輯大型文史叢刊《風雅斯文》等。

蕭一葦,琴史研究者,第一部古琴曆史音像集成《絕響————國鵬輯近世琴人音像遺珍》(二零一五年度國傢齣版基金項目,山西齣版集團二零一七年齣版)特約編撰。

內頁插圖

目錄

一 自序 一一

二 凡例 一三

三 考存琴譜總目 一五

四 歷代琴譜過眼錄

第一捲〔唐—明萬曆〕 二十九 第二捲〔明萬曆—崇禎〕 八十六

第三捲〔清順治—康熙〕 一四○ 第四捲〔清康熙—乾隆〕 二一三

第五捲〔清乾隆〕 二六五 第六捲〔清乾隆—鹹豐〕 三一八

第七捲〔清鹹豐—光緒〕 三八五 第八捲〔清光緒—民國〕 四五四

五 羅福葆與《歷代琴譜過眼錄》〔蕭文立.撰〕 五一五

前言/序言

序

古琴歷史已達韆有餘年,對於譜集文獻之著錄者,多空存其名而書已佚。在封建時代,版本收藏傢偶有所得,輒視為珍寶束之高閣,據為一己之私有秘不示人,或遇兵燹之浩劫,或遇子孫之不肖,淪為廢紙,珍本文獻化為烏有,可勝歎哉!時至今日,則形勢已有變遷,在政府號召之下,重視民族藝術之傳統,將古琴音樂列為重點,組織社會力量,對古琴譜集文獻竭盡全力以搜集之,或從私人手中購歸公有以保存之,對古琴藝術亦重視而發展之。因而彈琴傢亦作齣更多之貢獻,以發揚古琴音樂之優良傳統。是古琴藝術之前程光芒,可以想象而逆知也。

歲月不居,時不我與,遡自一九五七年春重遊於查阜西先生之門,又六年於茲矣。其間得由先生指導,從事編纂古琴文獻,因而對於現今所有存見琴譜,得以飽經眼福。其中多屬海內孤本,庋藏於圖書館之善本室者,更非一般人所能閱讀。在編纂餘暇,每遇一譜,必手自記錄。迄一九六二年春季,所見琴譜已達百數十部,積稿已盈尺。客歲隆鼕,畏寒病喘,足不齣戶者五閱月,茶爐藥罐之餘,寒夜燈下,輒力疾整理。去其淵源不明缺乏體係,或所抄者均為常見譜本僅供一己之課彈無關著述之抄本,概不收錄,共得唐至解放前為止者一百四十九部,視近百年者彈琴傢及版本收藏傢所僅僅著錄之五六十部,已不可同日而語,謂為眼福,豈過論耶?對各該琴譜之著者、藏者、版本、年代及其內容,依次編為提要,並將所存序跋一併收錄,庶可詳其淵源。顏之曰《歷代琴譜過眼錄》,成書八捲,以饗世之同好,聊為斯道之一工具書而已。至於著述,則予豈敢?倘亦彈琴傢版本收藏傢之所樂許乎?是為敘。時一九六三年孟夏上澣,上虞羅福葆君羽甫識於首都城北之雙錢硯齋。

用戶評價

這本書的魅力,更在於它所呈現的“故事感”。作者並沒有將它寫成枯燥的學術論文,而是用一種充滿生命力的筆觸,將冰冷的史料賦予瞭鮮活的靈魂。讀到關於某位古代琴傢的故事,我仿佛能看到他在月光下撫琴,琴聲悠揚,與自然融為一體;讀到某個琴譜的流傳軼事,我仿佛能感受到它在不同時代、不同人群中被傳習、被演繹的生命力。這種“過眼錄”式的敘述方式,讓曆史不再是遙不可及的符號,而是觸手可及的體驗。我甚至能想象,在某個寂靜的夜晚,某個失意的文人,或是某個隱居的山林高士,是如何在指尖的流轉中,傾訴內心的情感,用古琴來安頓靈魂。《曆代琴譜過眼錄》讓我感受到,古琴不僅僅是一種樂器,更是一種生活方式,一種精神寄托,一種與古人對話的方式。它喚醒瞭我內心深處對雅緻生活的嚮往,也讓我對中華傳統文化的博大精深有瞭更深的體會。

評分作為一名業餘的古琴愛好者,我坦白說,一開始被這本書的標題吸引,是帶著一種“獵奇”的心態。我期待能看到一些關於古譜的“八卦”或者“秘辛”。然而,當我真正翻開這本書,我卻被它帶入瞭一種更深層次的思考。作者在梳理曆代琴譜的過程中,不僅是對文獻的整理,更是一種對琴學演進邏輯的梳理。他分析瞭不同時期琴學發展的特點,不同流派的風格差異,以及這些差異是如何受到時代背景、哲學思想、甚至社會風俗的影響。這種宏觀的視角,讓我看到瞭古琴藝術是如何在曆史的長河中不斷發展、演變、生生不息的。我開始意識到,每一個琴譜背後,都隱藏著一個時代的縮影,一種文化的印記。這本書讓我從一個點(某個琴譜)拓展到一個麵(整個琴學史),再到一個體(文化史),這種思維的拓展,讓我對古琴的認識上升到瞭一個全新的高度。

評分翻開這本《曆代琴譜過眼錄》,我仿佛置身於一條長河,靜靜地流淌著韆年的古韻。首先吸引我的,是作者嚴謹的態度和深厚的學養。書中對每一部琴譜的考證都細緻入微,從版本流傳、作者生平,到麯譜的結構、技法特點,都進行瞭深入的剖析。這種學術性的嚴謹,讓我在閱讀過程中倍感安心,仿佛有一位博學的前輩在循循善誘,娓娓道來。我尤其欣賞其中對一些鮮為人知的琴譜的挖掘和介紹,這些珍貴的資料,如同沉睡在曆史深處的寶石,如今被作者一一拾起,呈現在我們眼前,讓我們得以窺見琴學發展脈絡中那些被遺忘的閃光點。每一條注釋,每一個細節,都凝聚著作者大量的心血和時間,這份對傳統文化的敬畏和傳承之心,著實令人動容。我想,對於真正熱愛古琴、潛心研究的同道中人來說,《曆代琴譜過眼錄》絕不僅僅是一部工具書,更是一扇通往曆史深處的大門,一盞照亮前行道路的明燈。它所承載的,是超越時空的文化精神,是民族智慧的瑰寶。

評分讓我驚喜的是,《曆代琴譜過眼錄》在滿足學術研究的同時,也兼顧瞭普通讀者的閱讀體驗。作者的語言風格非常靈活,時而嚴謹考究,時而又生動形象,甚至偶爾還帶有些許俏皮。例如,在介紹一些古譜的演奏技巧時,作者會用一些非常貼切的比喻,或者生動的形容詞,讓那些抽象的指法變得直觀易懂。我尤其喜歡書中的一些“題外話”,這些簡短的評論,如同點睛之筆,讓我對某些琴譜的理解更加深刻。它們不僅僅是對琴譜本身的評價,更是作者在閱讀和研究過程中,與這些古譜産生的共鳴和對話。這些“題外話”讓整本書讀起來不那麼“乾”,反而充滿瞭人情味和溫度,讓我感覺作者就像一位老友,在耐心地嚮我講述他所熱愛的古琴世界。

評分在讀完《曆代琴譜過眼錄》之後,我最大的感受是,它極大地豐富瞭我對中國古典音樂的認知。我一直以為,古琴隻是那些陽春白雪的文人雅士的專屬,但這本書讓我看到,在漫長的曆史中,古琴藝術是如何與社會生活緊密結閤,滲透到不同的階層和文化領域。它不僅僅是書齋裏的學問,更是生活中流淌的鏇律。作者在書中提及的許多與琴譜相關的曆史事件、人物傳說,都讓我對中國古代社會有瞭更直觀的瞭解。我甚至開始去想象,當這些古老的鏇律在曆史的長河中迴響時,它們承載的是怎樣的情感,又觸發瞭怎樣的思考。這本書就像一個巨大的寶藏,每一次翻閱,都能從中挖掘齣新的驚喜和感悟。它讓我對民族文化的根基有瞭更深的敬畏,也激發瞭我繼續探索古琴藝術的熱情。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有