具体描述

内容简介

内容推荐:

被快速发展的时代遗忘的小镇里,生活是一潭死水,没有波澜。这里的居民,有的偏执,有的木讷,他们笨得可笑。

突如其来的国家政策,两个中饱私囊的坏人坑骗了他们所有用来自救的钱。无可奈何之下,他们决定铤而走险。

经过三年的准备,居民们共同完成了一次“以盗治盗”。即便再卑微,他们仍坚守尊严;即使要报复,他们仍坚持底线。时过境迁,生活如旧,温暖永存。

作者简介

作者简介

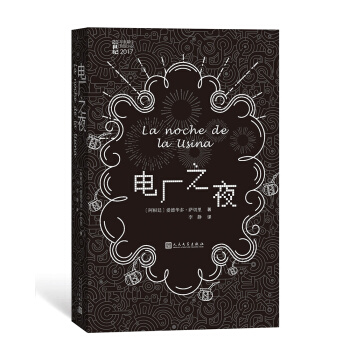

爱德华多·萨切里(Eduardo Sacheri,1967— ),阿根廷作家。出生于布宜诺斯艾利斯省西部的卡斯特拉尔,大学攻读历史专业。毕业后担任过中学教师,二十世纪九十年代中期起专职写作,同时为报纸杂志撰写专栏。迄今共创作了五部长篇小说和六本短篇故事集。2010年,根据他的小说《谜一样的眼睛》改编的同名电影斩获奥斯卡*佳外语片奖。2016年,《电厂之夜》获西班牙丰泉小说奖。

译者简介

李静,南京大学副教授,代表译作有《活着为了讲述》《动物寓言集》《南方的海》《天空的囚徒》等。

精彩书评

阿根廷作家爱德华多·萨切里在《电厂之夜》里讲述的是二十一世纪初发生在潘帕斯大草原上的一个真实而又悲壮的故事。那是一群普普通通的人和他们的日常生活。那是一群失败者,万般无奈走上复仇之路。作者擅长于细微处见大义。因此,他的作品含义具有世界性。小说情节跌宕起伏,感人至深。

——“21世纪年度*佳外国小说”评选委员会

潘帕斯草原,政治阴谋,如死水一般的日常生活,生动的对话,嘲讽的口吻,悬念接踵而至。*幽默的玩笑和深沉的批判完美结合。

——丰泉小说奖评委会

精彩书摘

老人们说,奥康纳也是有过好日子的,就是说不出具体时间。“这个地方……”他们手一挥,从房屋到周围的田野,一直挥到天边,“你是不知道……”说来说去,还是说不出具体时间。但他们希望听众明白并理解:那时候的奥康纳欣欣向荣。他们说1907年,一些意大利无政府主义者,即他们的父辈或祖辈来到这里,兴建了意大利侨民聚居区。这些人白手起家,或几乎白手起家,用十五到二十年的时间建起了这个镇子。几十年后,镇子改个了名。名字改坏了,招来了厄运。

年轻人琢磨老人的话是不是真的。是真的吗?这镇子破落衰败,好像就没变过,很难想象曾经有好的光景,未来会有盼头。

那么多年轻人读完初中就选择离开,绝非无缘无故。最聪明的或最努力的去拉普拉塔求学,学成律师、医生或会计。当然,聪明和努力之外,还得有钱。穷人家的孩子再怎么努力,也哪儿都去不了。

穷人永远留在家乡。除了穷人,还有书读不出来、被大城市一脚踹回来的失败者。“要么蠢,要么懒。”女人们总是一语中的。失败者坐火车回来,会找人去接:经过镇子的唯一一趟火车夜里到站,谁也不想深更半夜步行三公里,走回镇子。黑灯瞎火地到家也有好处,能多藏几个小时或多藏几天,打个时间差,编点理由。“想家,就回来了。”“家里需要我。”“回来待一阵子。”“回来了,过过再走。”打道回府的人嘴上这么说,心里想的却是:“我回来了,瞧,我完蛋了!别笑话我。”

那些在拉普拉塔、布宜诺斯艾利斯或罗萨里奥拿到学位的人是不会再回来了。当然,他们会回来过节或度假,镇上的人会备足烤肉,大家一起聊天,直到天明。离开的和留守的希望能彼此证明还有共同点,还能相亲相爱,相互理解。然而这远远不够,他们已经合不来了。读书人过上了另一种生活,属于另一个地方。他们最好少待几天,否则彼此都会失望。

回来挺好,走也挺好。好让镇上的人留个念想,让离开的人觉得到时候,还能回来。尽管并非如此,除了探亲,没人回来。纽带断了,重心转移,不在原地。无所谓好坏,这就是现实。

吃完烤肉聊到天明,总会有人提到费尔明·佩拉西。他年纪轻轻离开镇子,在外面混得不错,最后又回来定居。事儿是真的,但佩拉西情况特殊。其一,他走也好,回也好,都是很久远的事,发生在三十多年前,当时的情况和现在不可同日而语。其二,他不是去求学,是去踢球。走的时候年纪很小,也就十六七岁。他成功了,当年是球星,上过好几份报纸、《体育画报》、三四回电视新闻,听说还上过《人物》杂志的封面。不过只是听说,镇上的人谁也没见过那个封面,他自己也不爱显摆。靠名气,他没发大财,只是赚了些钱。

他是带钱回来的,带了不少,至少在奥康纳人的眼里,钱不少。佩拉西1971年回到镇子,要是不做服务区,还能做哪些大生意?可以做家具店,做好了,还能卖电视机、收音机和音响;可以在广场上做餐饮,一半卖比萨,一半点餐;在广场上开家酒店也行。

佩拉西对做生意一窍不通,本能地觉得做服务区最简便易行。也许他想得没错,所以就买下了服务区。现在我们会说,他买的是老服务区。有两个服务区。当年只有一个,现在不是,还有个新服务区,福尔图纳托·曼希开的,建在新铺的柏油路上,直通7号公路。曼希不是奥康纳人,他是比列加斯将军郡的首府比列加斯将军市人。比列加斯不是一般的地方,曼希也不是一般人。

用户评价

这本书简直是本年度的惊喜!我原本对这种题材的文学作品抱持着一种观望的态度,毕竟市面上太多打着“深度”旗号却内容空洞的作品了。但《电厂之夜》完全颠覆了我的固有印象。作者的笔触细腻到让人心惊,尤其是在描绘人物内心挣扎和环境氛围的营造上,简直是大师级的展现。故事的节奏把握得恰到好处,既有让人屏息凝神的悬疑片段,也有让人深思的哲学探讨。我尤其欣赏作者对于细节的偏执,那些看似不经意的环境描写,其实都暗藏着推动剧情的关键线索。读完之后,我感觉自己好像真的在那样的环境中生活了一遭,那些复杂的情感纠葛,那些难以抉择的道德困境,都深深地烙在了我的脑海里。这不仅仅是一本小说,更像是一次对人性和社会复杂性的深入剖析。我已经迫不及待想向我所有的文学爱好者朋友们推荐它了,相信他们也会和我一样,被其中精妙的构思和出色的文笔所折服。

评分如果用一个词来形容我的感受,那就是“震撼”。这不是那种靠着狗血情节堆砌起来的震撼,而是源自于作者对人性深层恐惧的精准拿捏。故事构建了一个看似平静,实则暗流汹涌的世界,每当我觉得我已经猜到了下一步的发展时,作者总能用一个意想不到的转折将我拉回现实——那个比我预想的更加黑暗、更加复杂的世界。我特别欣赏作者在处理“灰色地带”的勇气,没有绝对的好人或坏人,每个人物都有其可理解的动机,即使他们的行为令人发指。这种对人性的复杂性的不回避,让整部作品的厚度瞬间提升了一个档次。我需要休息几天才能消化完这些信息,它留给读者的回味空间太大了,简直是部值得反复研读的经典。

评分说实话,这本书的阅读体验非常独特,它像是一部精心打磨的默片,虽然没有太多直接的对话,但人物的情绪和动机却通过大量的环境渲染和肢体语言被传达得淋漓尽致。我花了很长时间才适应这种叙事风格,但一旦适应,那种沉浸感就难以自拔了。作者对光影的运用简直是教科书级别的,每一次场景切换,都像是摄影机的一次精准聚焦,将故事的重点和情绪推向高潮。我特别喜欢其中关于“静默的力量”的探讨,很多时候,不说话比滔滔不绝更有力量,这本书完美地诠释了这一点。对于喜欢那种需要读者主动参与解读,而不是被动接受信息的作品的读者来说,这本书绝对是饕餮盛宴。我甚至在阅读过程中反复翻阅某些章节,试图捕捉那些可能被我遗漏的微妙暗示,那种探索的乐趣是其他作品难以给予的。

评分这本书最让我感到兴奋的是它的“异托邦”气质。作者构建的世界观极其完整且自洽,细节上的考究程度让人叹为观止,完全不像是在虚构,更像是对某个被遗忘角落的真实记录。我仿佛能闻到那种特有的工业气味,能感受到那种压抑的氛围。它探讨的主题非常宏大——关于集体记忆的消亡、个体在巨大系统面前的无力感,以及在绝境中爆发出的微弱的希望之光。作者的语言风格非常独特,夹杂着一些生僻但极富画面感的词汇,让整个故事的质感更加粗粝和真实。读完后,我立刻去查阅了一些相关的历史资料和建筑学知识,试图去寻找这种氛围的现实原型,可见其构建的真实性是多么具有穿透力。这绝对是一本能改变你对‘文学’定义的作品。

评分我通常不太喜欢篇幅过长的作品,但《电厂之夜》让我心甘情愿地放弃了对阅读速度的执着。这本书的魅力在于其无可挑剔的结构美学。每一个章节的篇幅、每一个段落的长度,都仿佛经过严密的数学计算,服务于整体的叙事节奏。初读时可能会觉得有些晦涩难懂,因为它要求读者全神贯注,不能有丝毫的走神。但一旦你进入了作者设定的逻辑轨道,你会发现所有的看似松散的细节都在最后汇合成一股强大的洪流。我尤其对作者如何处理时间线的交错印象深刻,那种非线性的叙事方式,非但没有造成混乱,反而极大地增强了悬念感和宿命感。这是一部需要静下心来,泡上一壶好茶,才能真正领略其精髓的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有