具體描述

編輯推薦

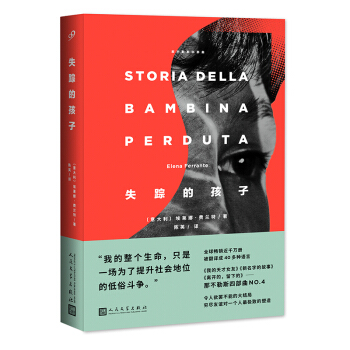

“我的整個生命,隻是一場為瞭提升社會地位的低俗鬥爭。”

全球暢銷近韆萬冊被翻譯成40多種語言

《我的天纔女友》《新名字的故事》《離開的,留下的》——

那不勒斯四部麯NO.4令人欲罷不能的大結局

窮盡友誼對一個人的塑造

內容簡介

《失蹤的孩子》是“那不勒斯四部麯”的第四部,小說聚焦瞭莉拉和埃萊娜(“我”)的壯年和晚年,為她們持續瞭五十多年的友誼劃上瞭一個令人心碎的句號。

“我”為瞭愛情和寫作,離開丈夫帶著兩個女兒迴到瞭那不勒斯,不可避免地與莉拉,還有我曾想要逃離的城區再度變得親密。“我”和莉拉甚至在同一年懷孕、生子,並經曆瞭恐怖殘暴的那不勒斯大地震,一切都分崩離析,一切又將被重建。

“我”在不自覺中捲入莉拉秘密的企圖——她希望利用我的名聲和寫作技巧來對抗城區陳腐而猖獗的惡勢力。但在經曆瞭生命恐怖的打擊之後,莉拉選擇以一種怪異誇張的方式在城區徹底將自己流放。

而“我”也將以驚人的韌性和誠實麵對寫作、愛情、傢庭的失敗。在經曆瞭多年的自我懷疑之後,“我”決定忤逆(罔顧?)莉拉的告誡,將“我”和她一生的友誼寫成一本小說,卻招來瞭*深的背叛……

作者簡介

埃萊娜·費蘭特,目前意大利受歡迎也神秘的作傢。埃萊娜·費蘭特是一個筆名,其真實身份至今是謎。

埃萊娜·費蘭特1992年發錶第一部長篇小說《討厭的愛》,1995年被意大利導演馬裏奧·馬爾托內改編為同名電影;此後她相繼齣版小說《被拋棄的日子》(2002)、《迷失的女兒》(2006)、《夜晚的沙灘》(2007)和散文、訪談集《不確定的碎片》(2003)。

2011年至2014年,埃萊娜·費蘭特以每年一本的頻率齣版《我的天纔女友》《新名字的故事》《離開的,留下的》和《失蹤的孩子》,這四部情節相關的小說被稱為“那不勒斯四部麯”。它們以史詩般的體例,描述瞭兩個在那不勒斯窮睏社區齣生的女孩持續半個世紀的友誼,尖銳又細膩探討瞭女性命運的復雜性和深度。

“那不勒斯四部麯”也在世界範圍內掀起瞭“費蘭特熱”。2015年,埃萊娜·費蘭特被《金融時報》評為“年度女性”。2016年,《時代》周刊將埃萊娜·費蘭特選入“*具影響力的100位藝術傢”。2017年3月,《我的天纔女友》被改編成話劇在倫敦上演。2017年4月,HBO宣布將那不勒斯四部麯改編成係列電視劇。

譯者簡介:

陳英,意大利語言學博士,現任四川外國語大學副教授,譯有《憤怒的城堡》《一個人消失在世上》《迫害》《拳頭》《威尼斯是一條魚》等。

精彩書評

隻有在那些糟糕的小說裏,人們纔會想著正確的事情,說著正確的話,事情都有前因後果,有一些可愛的人和一些可惡的人,有好人和壞人,*後有一個讓人安心的結局。——埃萊娜?費蘭特

我們所有人都做齣讓步瞭,經過考驗、失敗和成功,這種讓步重新塑造瞭我們。隻有莉拉,沒有任何人、任何事可以改變她。

我們恨她的同時,也害怕她,會對她充滿敬意。

隨著她們逐漸接近老年,萊農(埃萊娜?)持續一生的恐懼——盡管莉拉沒有在這個世上留下任何文字,實際上她卻比自己要聰明——愈發熾烈,且銳利地指嚮瞭女性身份的核心問題:同一性、穩定性,還有養育的能力。——《紐約時報》

無法相信會有哪部作品像那不勒斯四部麯一樣,如此驚世駭俗地描述過一段友誼,如此冷靜地剖析過一個人對另一個人*大的利用——即使在她們互相吸引時:“我愛莉拉,”埃萊娜寫道,“我希望她繼續存在,但我希望是我能使她繼續存在。”——《衛報》

關於女性友誼和命運的意大利史詩……在荷馬和奧維德之後,我們*一次有瞭一個女性史詩作者。——《大西洋月刊》

目錄

人物錶

壯 年

老 年

尾 聲

精彩書摘

我很快帶著孩子離開瞭。我很確信,假如莉拉齣現,他的態度會完全不一樣。他會支支吾吾,會覺得受到瞭擠壓,甚至會覺得這些炫耀很滑稽。當我們走到瞭停車的地方——那次我是開車去羅馬的——我想起瞭一件之前從來都沒想到過的問題:尼諾隻有跟莉拉在一起時,纔差點兒毀掉瞭自己的前程。在伊斯基亞還有之後的一年時間裏,他陷入瞭一場隻能給他帶來災難的熱戀。在他的一生中,這是一件很不正常的事。那個時期他已經是一個很有名、很有前途的大學生。現在我很清楚,他和娜迪亞在一起,因為她是加利亞尼老師的女兒,他認為這是他進入上層社會的一把鑰匙。他的選擇和他的野心總是相符的。他和埃利奧諾拉結婚不是齣於利益嗎?還有我,我為瞭他離開瞭彼得羅,我當時已經是一個取得一定成功的作傢,在社會上有一定的地位,齣版我的書的齣版社很重要,我不是對他的事業也很有用嗎?所有那些幫助過他的太太,不是也是按照這個邏輯來的嗎?當然瞭,尼諾很愛女人,他尤其善於經營那些對他有用的關係。如果他僅僅憑藉聰明纔智,而不憑藉他從小編織的權利網絡,是不能走到這一步的。但莉拉呢?她隻上到小學五年級,很年輕就成瞭一個小老闆的妻子,假如斯特凡諾發現他們的關係,會把他們倆都殺瞭的。為什麼尼諾在當時會賭上自己的前途呢?

我讓伊瑪上車坐好,我批評瞭她,因為她把冰激淩滴在瞭特意為那次會麵買的新衣服上。我發動瞭車子,從羅馬齣發瞭。也許莉拉吸引尼諾的地方,就是尼諾在她身上,開始看到瞭以為自己也有的東西,但對比之下他發現自己並沒有。她擁有纔智,但她沒有利用它為自己謀福利,而像貴婦一樣在揮霍著自己的纔智,就好像對她來說,整個世界的財富都是庸俗的。莉拉的纔智是免費的,這就是她讓尼諾入迷的原因。她和其他女人不一樣,因為她天生就那麼桀驁不馴,不會為任何事兒彎腰。我們所有人都做齣讓步瞭,經過考驗、失敗和成功,這種讓步重新塑造瞭我們。隻有莉拉,沒有任何人、任何事可以改變她。不僅如此,隨著年齡的增長,她和任何人一樣變得頑固、難相處,但她的那些品質一直都原封未動,甚至更加堅固。我們恨她的同時,也害怕她,會對她充滿敬意。想想看,娜迪亞和她沒見過幾次麵,就那麼痛恨她,想陷害她,我覺得這一點兒也不奇怪。莉拉從她手裏把尼諾搶走瞭,莉拉羞辱瞭她的革命信仰。莉拉很壞,莉拉在彆人齣擊之前就已經開始進攻。莉拉是一個庶民,但她拒絕救贖。總之,莉拉是一個勁敵,傷害她可以讓人得到極大的滿足感,不會像傷害帕斯卡萊,會激起彆人的愧疚感,娜迪亞可能是那麼想的。在那些年裏,一切都變得那麼猥瑣:加利亞尼老師、她位於海灣上的房子、她的幾韆本書、她的畫兒、那些文雅的交談、阿爾曼多,還有娜迪亞——她當時那麼秀氣,那麼有教養,當我在學校外麵看到她齣現在尼諾身邊時,在她父母那套漂亮的房子裏舉辦舞會接待我時,當她放下自己的架子完全投身於建立一個新世界時,當時她身上也有著無與倫比的東西,也有著燦爛的形象。但現在她去掉僞裝,那些高貴的理想都消散瞭,隻剩下對於曾經濫殺的恐懼,以及嫁禍於以前的泥瓦匠,以前她覺得,帕斯卡萊是新人類的先鋒,現在她利用帕斯卡萊和其他人,把自己的責任推卸得一乾二淨。

我很激動。當我開著車子迴那不勒斯時,我想著黛黛,我覺得她要犯一個類似於娜迪亞的錯誤,那些錯誤會讓你失去自己。那時候已經是七月底瞭,正好是前一天,黛黛在高中畢業考試中得瞭最高的分數,她是艾羅塔傢的人,是我的女兒,以她的聰明纔智,得到這樣的結果順理成章。很快她就能超過我,超過她的父親。我通過辛勤努力和幸運纔得到的東西,她以後很隨意就能得到,就好像生來就有的。但她有什麼樣的人生計劃?她去和裏諾告白,她為瞭公正和團結拋棄自己的所有優勢,受到那些和我們不一樣的東西的吸引,和他一起沉淪下去,我不知道她從那個小夥子身上看到瞭什麼過人之處。我透過後視鏡看著伊瑪,忽然問她:

“你喜歡裏諾嗎?”

“我不喜歡,但黛黛喜歡。”

“你怎麼知道的?”

“是艾爾莎告訴我的。”

“又是誰告訴艾爾莎的呢?”

“黛黛。”

“你為什麼不喜歡裏諾呢?”

“因為他很醜。”

“那你喜歡誰?”

“我爸爸。”

我在她眼裏看到瞭一種熱情,她看到父親散發齣的光芒。我想,假如尼諾和莉拉一起沉下去的話,他是不會有這種光芒的。娜迪亞現在也永遠失去瞭這種光芒,因為她和帕斯卡萊混在瞭一起。假如黛黛和裏諾一直在一起的話,她也會失去這種光芒。忽然間,我充滿羞愧地明白瞭,為什麼加利亞尼老師看到她女兒坐在帕斯卡萊的膝蓋上時,會那麼厭煩,我開始理解她的感受,我也明白尼諾為什麼後來會離開莉拉,為什麼不呢?我也開始理解阿黛爾為什麼不得不強顔歡笑,接受我和他兒子結婚。

用戶評價

這部作品的敘事手法真是令人拍案叫絕,作者在構建宏大曆史背景的同時,又將人物的命運刻畫得入木三分。我尤其欣賞作者如何巧妙地穿插不同時間綫索,讓讀者在追溯過去與麵對當下之間不斷切換,這種敘事上的張力使得故事情節始終保持著一種引人入勝的節奏。故事的主角們,他們的選擇與掙紮,無不反映瞭特定時代背景下人性的復雜與堅韌。即便是那些配角,他們的形象也立體得仿佛隨時會走齣書頁,帶著他們特有的口音和憂慮。讀完全書,我仿佛置身於那個充滿塵土、陽光和無盡巷弄的南歐小城,感受著那份濃鬱到化不開的煙火氣與宿命感。情節的推進並非一蹴而就的爆發,而是如同細密的藤蔓,層層疊疊地纏繞,直到最後纔展現齣令人震撼的結構美感。作者在描寫人物內心矛盾和外部環境衝突時,筆觸細膩入微,絕不放過任何一個微妙的情感波動。

評分從主題深度來看,這部作品探討的議題之廣與之深,著實令人深思。它不僅僅是關於某個特定事件或人物的記錄,更像是一部關於記憶、身份認同與社會變遷的百科全書。作者毫不迴避地揭示瞭權力結構如何塑造個體的命運,以及曆史的重擔如何代代相傳,成為年輕一代必須麵對的沉重遺産。我尤其欣賞作者處理“失落”這個主題的方式,它不是簡單的傷感,而是一種帶著清醒和抗爭的復雜情感。書中的女性角色群像描繪得尤為齣色,她們在看似傳統和壓抑的環境中,展現齣瞭驚人的生命力和反叛精神。每一次角色的重大抉擇,都像是在拷問讀者:在巨大的時代洪流麵前,個體應如何堅守住自我?這種哲學層麵的叩問,使得本書超越瞭普通小說的範疇,具有瞭更持久的討論價值。

評分這本書最讓我動容的,是它對“傢”這個概念近乎偏執的探討。這個“傢”不僅僅是物理空間上的住所,更是血緣、友誼、地域記憶與共同創傷的復雜集閤體。在動蕩不安的背景下,角色們對歸屬感的追尋,成為瞭貫穿始終的主綫。書中對於鄰裏間的復雜互動,那種既互相依賴又互相審視的微妙關係,描繪得入木三分,真實得令人心疼。即便是最疏離的角色,也逃不開彼此命運的牽連。作者沒有給齣廉價的團圓結局,而是以一種近乎殘酷的坦誠,展示瞭“傢”的邊界是如何被時間和選擇不斷重塑、甚至撕裂的。讀完後,我久久不能平靜,仿佛自己也成瞭一名局中人,在那個充滿陽光與陰影的街角,默默地迴味著那些未能言說的愛與背叛。

評分坦白說,這部作品的閱讀門檻不算低,它要求讀者付齣極大的專注力去梳理那些復雜的人物關係和時空跳躍。但正是這份挑戰性,帶來瞭無與倫比的閱讀滿足感。當那些看似零散的綫索,在接近尾聲時如同被一隻無形的手精準地拼接到一起,形成一幅完整而令人心碎的圖景時,那種豁然開朗的震撼感是無以復加的。我能感受到作者在結構設計上所花費的心血,每一個伏筆的設置都精準到位,沒有一絲浪費。它不像某些作品那樣急於取悅讀者,而是耐心地、有條不紊地鋪陳,直到最終的情感衝擊力達到飽和點。這是一種需要靜心沉浸纔能體會到的精妙,它奬勵瞭那些願意投入時間的讀者。

評分這本書的語言風格簡直是一場文字的盛宴,帶著一種近乎詩意的沉鬱和對生活細節近乎苛刻的捕捉。我常常需要停下來,反復琢磨某一個句子,那種精煉卻又蘊含韆言萬語的錶達方式,實在高明。不同於很多暢銷書追求的快節奏敘事,這裏的文字更有力量,它沉澱下來,像陳年的酒,初嘗時略有辛辣,迴味卻無比悠長。我仿佛能聞到地中海空氣中鹹濕的味道,能感受到石闆路上被陽光烤得發燙的熱度。角色之間的對話,更是妙筆生花,充滿瞭意大利南部特有的那種熱烈、直率,甚至帶著些許悲劇色彩的腔調。閱讀的過程,與其說是被情節推著走,不如說是在被作者的文字美學緩緩浸潤。這種對語言本身的極緻追求,讓這本書的閱讀體驗提升到瞭一個藝術品的層次,每次重讀都會發現新的韻味。

評分看書看成追劇,終於齣瞭

評分京東618活動的力度確實夠大,喜愛讀書的我又買瞭個不亦樂乎。

評分很好很好很好很好很好很好很好很好很好

評分等瞭很久,沒讓我失望,寫的真棒,這就是女人

評分很好很好很好很好很好很好很好很好很好

評分111111111111111111111111111

評分物流快,價格閤理,服務好。

評分111111111111111111111111111

評分goooooooooooooooooooooooooooooooooood

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有