具体描述

用户评价

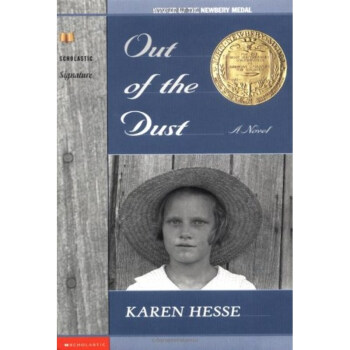

坦白说,这本书对年轻读者来说,或许是一个不小的挑战,因为它要求你放慢速度,去理解那种与现代社会截然不同的生存哲学。它没有给我们提供廉价的答案或及时的解救,更多的是展现了一种“如何与不可改变的现实共存”的深刻命题。作者对环境的描绘达到了令人叹为观止的程度,那片土地仿佛是一个有生命的、脾气不定的角色,时而慷慨,时而暴虐。正是这种人与自然之间紧张而又依赖的关系,构成了叙事的核心张力。我喜欢它处理复杂人物关系的方式,没有绝对的好人或坏人,每个人都带着自己时代和环境烙下的印记,他们的爱、他们的怨,都显得那么真实、那么沉重。这种复杂性,使得阅读过程充满了思辨的乐趣。读完后,你会发现自己看待那些似乎理所当然的“舒适”生活,都会多了一层审慎的目光,开始珍惜那些我们常常忽略的基础保障,比如稳定的水源和不被风沙侵袭的居所。

评分这本书初捧在手,那封面设计就透着一股沉静的力量,仿佛能透过油墨的纹理,感受到故事里主角经历的那些风沙与磨砺。阅读的过程,更像是一场漫长的、却又无比真诚的对话。作者的文字有一种魔力,能将那些看似枯燥甚至残酷的生存细节,描绘得如此具有画面感和触感。你几乎能闻到俄克拉荷马州那片土地特有的干燥气息,感受到每一粒尘土是如何飞扬、如何渗透进人们的生活。我特别欣赏的是,小说并未将人物塑造成扁平的受害者形象,相反,他们展现出了惊人的韧性和内在的火花。那些看似微不足道的日常小事,比如如何省下一滴水,如何缝补一件破旧的衣裳,都被赋予了近乎史诗般的重量。这种对生活本身最底层需求的尊重和描摹,让整个故事的基调显得异常厚重而真实。它不像那种情节跌宕起伏的娱乐小说,它更像是一面镜子,映照出人性在极端压力下所能迸发出的,最原始、也最动人的光芒。每一次翻页,都伴随着对生命力的重新审视,那种深刻的共鸣感,是很多畅销书难以企及的。

评分读完之后,那种回味悠长的感觉,简直让人欲罢不能。这部作品的叙事节奏掌控得极其精妙,它不是那种急吼吼地要把所有事情一次性告诉你,而是像一个经验丰富的老人,缓缓地、带着一种近乎冥想的姿态,将往事一层层剥开。初读时可能会觉得有些压抑,毕竟时代背景摆在那里,苦难是无法回避的底色。但恰恰是在这种苦难的基调上,作者用极其克制的笔触,点缀了无数关于希望和连接的瞬间。那些诗歌般优美的句子,穿插在粗粝的日常叙述中,就像沙漠里忽然出现的一汪清泉,滋润着读者的心田。我印象最深的是它对“声音”的捕捉,比如风声、马蹄声、寂静本身——这些听觉意象的运用,极大地增强了沉浸感。它让你明白,很多时候,真正的力量不在于你发出了多大的声音,而在于你能够静下来,去倾听那些最细微、最不易察觉的生命信号。这种对感官体验的细腻捕捉,让这本书的艺术价值远远超越了一般的时代记录文学。

评分这本书的结构布局堪称一绝,它没有采用传统小说那种清晰的线性叙事框架,反而更像是一部由碎片和回忆交织而成的艺术品。阅读时,时常会有恍惚感,仿佛自己也站在那个历史的岔路口,感受着选择的艰难与命运的无常。作者在语言的选择上极为考究,既有那个年代特有的朴实无华,又巧妙地融入了一种哲学的深度。特别是对于角色内心独白的刻画,简直是教科书级别的示范。那些纠结、那些不甘、那些最终达成的和解,都处理得极其到位,让你在替角色感到痛苦的同时,又不得不佩服他们从痛苦中提炼出的智慧。我个人认为,这本书的伟大之处在于,它没有试图去美化苦难,而是直面苦难的本质,并从中挖掘出人性的光辉。它不是那种读完就扔的书,它是那种需要你时不时地去翻阅,去重新体味其中某一句精妙措辞的书。每次重读,都会有新的感悟,新的层次被打开,显示出其文本的持久生命力。

评分这部作品的文学成就,在于它成功地将宏大的历史背景,浓缩进了微小的人物命运之中,让读者在关注个体悲欢的同时,也对那个特定时期的社会面貌有了深刻的理解。最吸引我的是它对于“童年”这个主题的复杂处理。它不是一个简单的怀旧故事,而是一个关于“失落的纯真”和“被迫的早熟”的深刻探讨。主角的成长轨迹充满了戏剧性的转折,但这些转折并非突兀的外力强加,而是环境对内在品质的淬炼与激发。那些看似充满缺憾的童年片段,却为角色日后的坚韧打下了坚实的基础。这种对成长痛苦的细腻描摹,让这部小说具有了跨越时代和地域的共鸣力。它教会我们,真正的坚强,往往不是喊出来的口号,而是沉默地承担起生活抛来的每一个重担。从文学技巧上来说,它的叙事视角转换得非常自然流畅,使得读者能够始终保持一种亲密感,仿佛是坐在主角的身边,听她讲述自己那些不为人知的过往,这种亲密感,是任何刻意煽情都无法达到的境界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有