具体描述

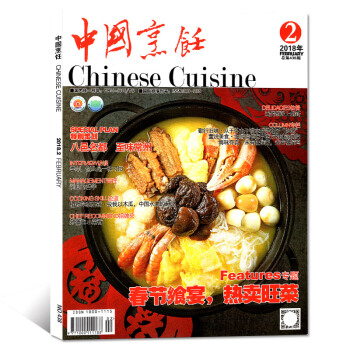

中国烹饪杂志 2018年2月

用户评价

说实话,我买这本书很大程度上是被封面吸引的,那是一道看起来非常诱人的红烧肉,色泽诱人,仿佛隔着纸张都能闻到香味。翻开杂志,发现里面的美食图片都拍得极其精美,无论是中式大菜还是精致点心,都如同艺术品一般,让人食欲大开。当然,好看的图片只是一个方面,真正让我爱不释手的是里面文章的深度。有一篇关于“鱼的N种吃法”的文章,介绍了各种鱼类的特点,以及不同的烹饪方式如何凸显鱼肉的鲜美,比如清蒸、红烧、炖汤等等,每一种都配有详细的步骤图和技巧提示。还有一篇关于“面食的千变万化”的文章,从北方的饺子、面条,到南方的点心、包子,一一进行了介绍,而且还分享了一些让面食口感更Q弹的小秘诀。读这本书,就像在享受一场视觉和味觉的双重盛宴,让我对中国美食的博大精深有了更深的认识。

评分这次偶然的机会接触到《中国烹饪杂志 2018年2月》,才发现原来美食杂志也可以做得如此有温度。它不仅仅是罗列菜谱,更是在传递一种关于美食的情感和文化。有一篇关于“儿时的味道”的文章,作者用非常朴实的语言,回忆起小时候妈妈做的几道家常菜,那些菜可能并不起眼,但却承载了满满的爱和温暖。读着读着,我仿佛也回到了自己的童年,想起了那些熟悉的味道。还有一篇关于“节庆美食的演变”的文章,介绍了中国各大传统节日的美食习俗,以及这些习俗是如何随着时代的发展而变化的。让我印象深刻的是,作者并没有批判这种变化,而是以一种包容和理解的态度,展现了传统与现代的融合。这本书让我觉得,美食不仅仅是满足口腹之欲,更是连接情感、传承文化的重要载体。

评分我一直认为,烹饪不仅仅是一种技能,更是一种生活态度。而这本《中国烹饪杂志 2018年2月》正好传递了这种理念。它没有一味地追求高难度、复杂的菜肴,而是将目光聚焦在那些贴近生活、家常但又不失美味的料理上。比如,里面有关于如何在家做出媲美餐厅级别的手工面条的详细步骤,从面粉的选择到揉面的技巧,再到煮面的火候,都讲得非常透彻。还有关于如何利用时令蔬菜做出美味又健康的家常菜,比如用当季的小白菜或者菠菜,搭配不同的调料,就能变幻出无穷的美味。更让我感到惊喜的是,杂志还专门开辟了一个板块,介绍如何在家也能轻松做出各种好看又好吃的烘焙点心,比如简单的玛芬蛋糕、曲奇饼干,让烘焙不再是专业人士的专利。这些内容不仅实用,而且充满了生活情趣,让我觉得做饭也可以是一件充满乐趣和创造力的事情。

评分这次买到这本《中国烹饪杂志 2018年2月》真是太巧了,正好赶上我最近对传统菜系产生了浓厚的兴趣。翻开目录,就看到好几个关于地方菜的文章,有川菜的麻辣鲜香,也有粤菜的精致讲究,还有苏杭一带的清淡雅致。特别是川菜那一部分,详细介绍了几个经典菜品的由来和制作技巧,什么“毛血旺”的灵魂配料、“水煮鱼”的麻辣度如何拿捏,看得我直流口水。而且里面还穿插了一些厨房小窍门,比如如何区分不同种类的花椒,不同油温对菜肴口感的影响,这些都是平时做菜容易忽略但又非常关键的点。我一直想把家里的厨房变成一个小小的美食实验室,这本杂志简直就是我最及时的教材。文章的语言也很有亲和力,没有那种高高在上的说教感,读起来就像和一位经验丰富的大厨在聊天,分享他的烹饪心得。我已经迫不及待想要尝试里面的几个菜谱了,希望能为家人带来不一样的味蕾体验。

评分说实话,收到这本《中国烹饪杂志 2018年2月》的时候,我并没有抱太大的期待,觉得可能就是泛泛而谈,介绍一些大众化的菜肴。但没想到,它的内容却给我带来了不少惊喜。其中一篇关于“舌尖上的中国”背后故事的文章,深入挖掘了那些让人难忘的美食瞬间,不仅仅是介绍了食材和烹饪方法,更是讲述了食物背后蕴含的文化和情感。作者用非常细腻的笔触,描绘了不同地区人们对食物的热爱和传承,让我重新认识到了食物的意义。还有一篇关于“老字号的传承与创新”的专题,采访了几家拥有百年历史的餐厅,他们如何在保留传统风味的同时,融入现代人的口味和审美,这一点对我很有启发。作为一个喜欢钻研美食的人,我总是觉得,了解美食的“根”和“魂”比单纯学会一道菜更重要,这本杂志恰恰满足了我的这种需求。它不仅仅是一本菜谱,更是一本关于中国饮食文化的百科全书,让我受益匪浅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有