具体描述

图书基本信息

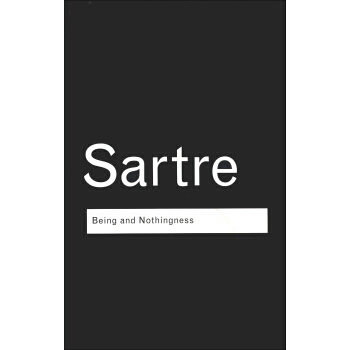

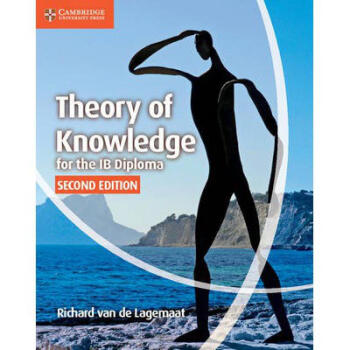

Theory of Knowledge for the Ib Diploma

作者: Richard Van De Lagemaat;

ISBN13: 9781107612112

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2014-11-20

出版社: Cambridge University Press

页数: 656

重量(克): 1610

尺寸: 27.432 x 21.844 x 2.54 cm

商品简介

Written by experienced practitioners this resource for Theory of Knowledge for the IB Diploma offers comprehensive coverage of and support for the new subject guide. This edition of Theory of Knowledge for the IB Diploma is fully revised for first examination in September 2015. The coursebook is a comprehensive, original and accessible approach to Theory of Knowledge, which covers all aspects of the revised subject guide. A fresh design ensures the content is accessible and user friendly and there is detailed guidance on how to approach the TOK essay and presentation. This edition supports the stronger emphasis on the distinction between personal and shared knowledge and the new areas of knowledge: religion and indigenous knowledge.用户评价

如果用一个词来概括这本书带给我的感受,那就是“拓宽视野”。它就像一个精妙的万花筒,每一次转动,知识的碎片都会组合成全新的、令人惊叹的图案。这本书在构建知识论框架时,似乎特别注重“全球视角”,它超越了西方哲学的主流叙事,纳入了更多来自非西方语境下的知识生产和验证方式的讨论,这在当今强调多元化的教育环境中显得尤为重要。我记得有一章专门讨论了“直觉”作为一种知识来源的有效性,它不仅探讨了哲学家们对直觉的争议,还结合了神经科学的最新发现进行佐证,这种跨学科的整合能力,是这本书最让人称道的地方。阅读时,你很难不被书中提出的那些尖锐问题所困扰——我们所依赖的感官是否真的可靠?群体共识是否等同于真理?这本书的价值不在于提供一劳永逸的答案,而在于它能持续地在你心中播下质疑的种子,让你在日常生活中,面对海量信息时,也能保持一种清醒而审慎的求知态度。它真正做到了将理论知识转化为一种思维习惯。

评分这本书的深度和广度令人印象深刻,尤其是在处理知识领域的交叉性问题时,展现出了极高的学术水准。我尤其欣赏作者在处理“主观性与客观性”这一永恒难题时所采取的平衡姿态。它没有简单地将两者对立起来,而是深入探讨了在不同知识形态(如历史叙事与数学证明)中,主观判断所扮演的不可或缺的角色。例如,书中对“阐释学”(hermeneutics)在人文科学中的作用的论述,细致入微,为那些在人文学科中挣扎的学生提供了坚实的理论支撑。此外,这本书对于提升学术写作的严谨性也有显著帮助。它不仅关注你说了什么,更关注你如何通过精确的语言来表达你的认知立场。文字风格上,它保持了一种既权威又不失亲和力的语调,即使面对康德或柏拉图的复杂思想,也能用清晰的现代语言进行有效的转译。对于那些目标是顶尖大学,希望在人文社科领域打下坚实哲学基础的学生来说,这本书绝对是不可或缺的基石。

评分初次翻阅这本TOK读物,我立刻被其独特的叙事节奏所吸引。它不像传统教科书那样冰冷刻板,反而带有一种邀请你加入一场智力探险的意味。作者在处理那些看似枯燥的哲学思辨时,总能巧妙地穿插一些引人入胜的当代社会热点或历史轶事,使得抽象的概念瞬间变得鲜活起来。比如,在探讨“视角”(perspective)对知识构建的影响时,书中没有停留在理论层面,而是用跨文化交流中的误解、社交媒体信息茧房的形成等具体实例进行剖析,这极大地提升了阅读体验的代入感。对我而言,最宝贵的是它对“知识社群”(Communities of Knowers)这一概念的细致描摹,它清晰地阐释了不同学科群体如何建立、维护和挑战他们的知识标准。这本书的排版也值得称赞,大量留白设计使得读者在阅读过程中有足够的空间进行批注和思考,这对于需要大量反思练习的TOK课程来说至关重要。它不是一本让你快速翻完的书,而是一本需要你停下来,反复咀嚼其中思想精髓的工具书,对于培养深度思考能力有着不可估量的价值。

评分这本关于知识论的教材,拿到手的时候就给人一种厚重而严谨的感觉,装帧设计走的是典型的学术路线,纸张质量不错,印刷清晰度极高,即便是那些复杂的概念和图表也一目了然。内容编排上,它显然是为IB文凭课程的学生量身定制的,逻辑脉络非常清晰,从基础的认识论哲学流派,到知识的各个领域——自然科学、人文科学、艺术等,都有详尽的探讨。我特别欣赏它在引入核心术语时所采取的方式,不是生硬地抛出定义,而是通过一系列精心设计的案例和反思性问题来引导读者逐步深入。例如,在讨论“证据”的本质时,作者并没有直接给出标准答案,而是巧妙地引入了历史上的几次重大科学范式转换,让读者亲身体会到“确凿性”在不同语境下的相对性。对于那些初次接触哲学或知识论的IB学生来说,这本书提供了一个极佳的入门平台,它鼓励的不是死记硬背,而是批判性思维的构建。虽然篇幅不短,但章节划分合理,使得学习节奏可以根据个人掌握情况灵活调整。总体而言,它是一本扎实的、对学生友好且极具启发性的学习伙伴,为深入理解“我们如何知道我们所知道的”这一核心命题奠定了坚实的基础。

评分坦白说,我是一个对纯粹的理论哲学不太感冒的人,但这本书成功地让我对知识的边界产生了浓厚的兴趣。它的核心优势在于其极强的“可操作性”——它教会你的不仅仅是“是什么”,更是“如何做”。在论证(argumentation)的章节里,它给出了极其细致的结构化指导,告诉你如何搭建一个稳固的论点,如何识别和反驳常见的逻辑谬误,这对于撰写IB的评估报告(IA)和最终的论文(Essay)简直是雪中送炭。我发现,书中的案例选择非常具有时代感,涵盖了从人工智能的伦理困境到气候变化科学认知的挑战,这些都是当下高中生密切关注的话题。阅读这本书的过程,与其说是学习知识,不如说是在进行一场持续的“元认知”训练——不断地审视自己的思维过程。它没有提供任何预设的教条,而是像一个经验丰富的导师,在你面前铺开了一张地图,告诉你通往理解的路径有很多条,你需要自己去探索并证明哪条路径最适合你。这种赋权感,是很多同类读物所不具备的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[现货]新版 神奇树屋29-53套装 英文原版 Magic Tree House 梅林的任务1-25 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16325007593/59bb877bN90a87c3d.jpg)