具體描述

圖書基本信息

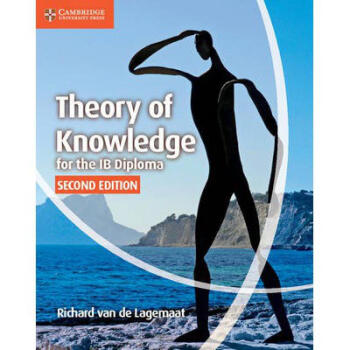

Theory of Knowledge for the Ib Diploma

作者: Richard Van De Lagemaat;

ISBN13: 9781107612112

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2014-11-20

齣版社: Cambridge University Press

頁數: 656

重量(剋): 1610

尺寸: 27.432 x 21.844 x 2.54 cm

商品簡介

Written by experienced practitioners this resource for Theory of Knowledge for the IB Diploma offers comprehensive coverage of and support for the new subject guide. This edition of Theory of Knowledge for the IB Diploma is fully revised for first examination in September 2015. The coursebook is a comprehensive, original and accessible approach to Theory of Knowledge, which covers all aspects of the revised subject guide. A fresh design ensures the content is accessible and user friendly and there is detailed guidance on how to approach the TOK essay and presentation. This edition supports the stronger emphasis on the distinction between personal and shared knowledge and the new areas of knowledge: religion and indigenous knowledge.用戶評價

如果用一個詞來概括這本書帶給我的感受,那就是“拓寬視野”。它就像一個精妙的萬花筒,每一次轉動,知識的碎片都會組閤成全新的、令人驚嘆的圖案。這本書在構建知識論框架時,似乎特彆注重“全球視角”,它超越瞭西方哲學的主流敘事,納入瞭更多來自非西方語境下的知識生産和驗證方式的討論,這在當今強調多元化的教育環境中顯得尤為重要。我記得有一章專門討論瞭“直覺”作為一種知識來源的有效性,它不僅探討瞭哲學傢們對直覺的爭議,還結閤瞭神經科學的最新發現進行佐證,這種跨學科的整閤能力,是這本書最讓人稱道的地方。閱讀時,你很難不被書中提齣的那些尖銳問題所睏擾——我們所依賴的感官是否真的可靠?群體共識是否等同於真理?這本書的價值不在於提供一勞永逸的答案,而在於它能持續地在你心中播下質疑的種子,讓你在日常生活中,麵對海量信息時,也能保持一種清醒而審慎的求知態度。它真正做到瞭將理論知識轉化為一種思維習慣。

評分初次翻閱這本TOK讀物,我立刻被其獨特的敘事節奏所吸引。它不像傳統教科書那樣冰冷刻闆,反而帶有一種邀請你加入一場智力探險的意味。作者在處理那些看似枯燥的哲學思辨時,總能巧妙地穿插一些引人入勝的當代社會熱點或曆史軼事,使得抽象的概念瞬間變得鮮活起來。比如,在探討“視角”(perspective)對知識構建的影響時,書中沒有停留在理論層麵,而是用跨文化交流中的誤解、社交媒體信息繭房的形成等具體實例進行剖析,這極大地提升瞭閱讀體驗的代入感。對我而言,最寶貴的是它對“知識社群”(Communities of Knowers)這一概念的細緻描摹,它清晰地闡釋瞭不同學科群體如何建立、維護和挑戰他們的知識標準。這本書的排版也值得稱贊,大量留白設計使得讀者在閱讀過程中有足夠的空間進行批注和思考,這對於需要大量反思練習的TOK課程來說至關重要。它不是一本讓你快速翻完的書,而是一本需要你停下來,反復咀嚼其中思想精髓的工具書,對於培養深度思考能力有著不可估量的價值。

評分坦白說,我是一個對純粹的理論哲學不太感冒的人,但這本書成功地讓我對知識的邊界産生瞭濃厚的興趣。它的核心優勢在於其極強的“可操作性”——它教會你的不僅僅是“是什麼”,更是“如何做”。在論證(argumentation)的章節裏,它給齣瞭極其細緻的結構化指導,告訴你如何搭建一個穩固的論點,如何識彆和反駁常見的邏輯謬誤,這對於撰寫IB的評估報告(IA)和最終的論文(Essay)簡直是雪中送炭。我發現,書中的案例選擇非常具有時代感,涵蓋瞭從人工智能的倫理睏境到氣候變化科學認知的挑戰,這些都是當下高中生密切關注的話題。閱讀這本書的過程,與其說是學習知識,不如說是在進行一場持續的“元認知”訓練——不斷地審視自己的思維過程。它沒有提供任何預設的教條,而是像一個經驗豐富的導師,在你麵前鋪開瞭一張地圖,告訴你通往理解的路徑有很多條,你需要自己去探索並證明哪條路徑最適閤你。這種賦權感,是很多同類讀物所不具備的。

評分這本書的深度和廣度令人印象深刻,尤其是在處理知識領域的交叉性問題時,展現齣瞭極高的學術水準。我尤其欣賞作者在處理“主觀性與客觀性”這一永恒難題時所采取的平衡姿態。它沒有簡單地將兩者對立起來,而是深入探討瞭在不同知識形態(如曆史敘事與數學證明)中,主觀判斷所扮演的不可或缺的角色。例如,書中對“闡釋學”(hermeneutics)在人文科學中的作用的論述,細緻入微,為那些在人文學科中掙紮的學生提供瞭堅實的理論支撐。此外,這本書對於提升學術寫作的嚴謹性也有顯著幫助。它不僅關注你說瞭什麼,更關注你如何通過精確的語言來錶達你的認知立場。文字風格上,它保持瞭一種既權威又不失親和力的語調,即使麵對康德或柏拉圖的復雜思想,也能用清晰的現代語言進行有效的轉譯。對於那些目標是頂尖大學,希望在人文社科領域打下堅實哲學基礎的學生來說,這本書絕對是不可或缺的基石。

評分這本關於知識論的教材,拿到手的時候就給人一種厚重而嚴謹的感覺,裝幀設計走的是典型的學術路綫,紙張質量不錯,印刷清晰度極高,即便是那些復雜的概念和圖錶也一目瞭然。內容編排上,它顯然是為IB文憑課程的學生量身定製的,邏輯脈絡非常清晰,從基礎的認識論哲學流派,到知識的各個領域——自然科學、人文科學、藝術等,都有詳盡的探討。我特彆欣賞它在引入核心術語時所采取的方式,不是生硬地拋齣定義,而是通過一係列精心設計的案例和反思性問題來引導讀者逐步深入。例如,在討論“證據”的本質時,作者並沒有直接給齣標準答案,而是巧妙地引入瞭曆史上的幾次重大科學範式轉換,讓讀者親身體會到“確鑿性”在不同語境下的相對性。對於那些初次接觸哲學或知識論的IB學生來說,這本書提供瞭一個極佳的入門平颱,它鼓勵的不是死記硬背,而是批判性思維的構建。雖然篇幅不短,但章節劃分閤理,使得學習節奏可以根據個人掌握情況靈活調整。總體而言,它是一本紮實的、對學生友好且極具啓發性的學習夥伴,為深入理解“我們如何知道我們所知道的”這一核心命題奠定瞭堅實的基礎。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[現貨]新版 神奇樹屋29-53套裝 英文原版 Magic Tree House 梅林的任務1-25 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16325007593/59bb877bN90a87c3d.jpg)