具体描述

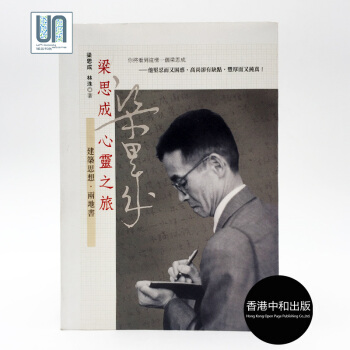

內容簡介:

圖文並茂。梁思成親自拍攝、手繪、撰寫的古建築調查報告,是瞭解中國古代建築史的珍貴手資料。

梁思成的古建築調查報告/記遊,學術性與文學性兼備,是適合大眾閱讀的普及讀物。

有一百餘幅原版照片珍貴歷史照片首次公開發表

收錄梁思成晚年與林洙的通信,此前從未公開面世。這批珍貴資料,對後人瞭解和研究梁晚年思想具有不可估量的價值。

你將看到這樣一個梁思成 ── 他堅忍而又困惑,高尚卻有缺點,豐厚而又純真!

這本書像是文選,又不是嚴格意義上的文選。它的前一部分主要是梁先生的古建調查報告、解放前後關於建築的一些文章,包括在特定歷史條件下被迫所作的檢討;後一部分則是書信,主要是寫給我的書信,其時段起自1962年,終至先生去世前夕,幾乎全部次公開面世。

從這本書中,讀者可以把捉到梁思成一生思考和關注問題的大體脈絡。它的特點也在於此,故而名之“心靈之旅”。

── 林洙

親愛的朋友,若干年來我已經度過了兩千多個絕對絕對孤寂的黃昏和深夜,久已習以為常,且自得其樂了。想不到,真是做夢也沒有想到,你在這時候會突然光臨,打破了這多年的孤寂,給了我莫大的幸福。你可千萬千萬不要突然又把它“收”回去呀!假使我正式向你送上一紙“申請書”,不知你怎樣“批”法?

── 梁思成(致林洙書信節選)

作者簡介:

梁思成(1901 - 1972),廣東省新會人,中國科學史事業的開拓者,著名的建築學家和建築教育家。畢生從事中國古代建築的研究和建築教育事業,系統地調查、整理、研究了中國古代建築的歷史和理論,是這一學科的先行者和奠基人。

林洙,梁思成遺孀。1928年生於福建省福州市,1953年入清華大學梁思成主持的中國建築史編纂小組工作。1962年與梁思成結婚,陪伴梁走過了十一年的艱難歲月。梁逝世後,全力以赴整理梁思成遺稿,先後參與編輯了《梁思成文集》《梁思成建築畫集》《梁思成全集》等書。著有《大匠的困惑》《建築師梁思成》《叩開魯班的大門 ── 中國營造學社史略》《梁思成、林徽因與我》等書,編有《建築文萃》《未完成的測繪圖》《清工部<工程做法則例>圖解》《大拙至美 ── 梁思成美的文字建築》《佛像的歷史》《梁思成西南建築圖說》等書。

用户评价

这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种沉稳中带着一丝古朴的气息,让人在捧起它的瞬间,就仿佛能感受到某种厚重的文化底蕴。纸张的选择非常考究,触感细腻,印刷的油墨散发出淡淡的书卷香,这在如今这个追求快速消费的时代,实在难得。内页的排版也极其用心,字里行间留白得当,即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。我特别喜欢它封面上的那幅插图,虽然我不太确定那具体是哪一处建筑的写意,但那种线条的张力和光影的捕捉,简直是大师级的呈现,让人不禁想要去探寻这背后所蕴含的建筑美学。从外在来看,它绝对称得上是一件值得收藏的艺术品,不仅仅是一本单纯阅读的书籍,更像是某个时代精神的物化载体。这种对细节的极致追求,往往预示着内容本身也绝非等闲之辈,它在用最直观的方式告诉你:“请慢下来,仔细品味。” 这种仪式感,在当下喧嚣的环境中,无疑是一种极佳的“隔离墙”,让人心神得以沉静。

评分我最近沉迷于一种对“时间感”的追溯,总觉得现代生活太扁平化,缺乏纵深。这本书的出现,像是给我打开了一扇通往过去重要思想家的私人书房的窗户。它探讨的问题并非仅仅停留在技术层面,而是直指人文精神如何渗透并塑造空间结构的哲学命题。我特别欣赏作者在论述中展现出的那种细腻的洞察力,他似乎总能捕捉到那些宏大叙事下被忽略的个体情感和历史偶然性。阅读过程中,我常常需要停下来,合上书本,抬头望向窗外,试图将书中所描绘的场景与我所处的现实环境进行对照和反思。这种强迫性的思考和自我审视,是优秀的作品带给读者的最大馈赠——它让你从被动接受知识,转变为主动构建认知。它不是教科书式的说教,而更像是一场高水平的对话,引人入胜,让人欲罢不能地想知道下一页会揭示出何种深刻的见解。

评分这本书的价值远超出了其页码所能承载的重量。它不像一本工具书那样提供标准答案,而更像是一份邀请函,邀请读者参与到一场关于“如何看待我们所生活的世界”的深刻探讨之中。阅读它,对我个人而言,更像是一次思维模式的重塑过程。我开始以一种更加辩证、更加立体的视角去看待设计与生活的关系——不再仅仅关注表面的形式美,而是深挖其背后所承载的文化记忆和民族精神。每读完一个小章节,都会在脑海中留下一个久久不散的“钩子”,促使我去查阅更多的相关资料,去探索更广阔的知识领域。这种由内而外散发出的学习动力,是任何强迫性的学习方法都无法比拟的。它不仅仅是一本读完就束之高阁的书,而是会成为一本时常需要被翻开,并从中汲取新力量的“常青树”。

评分初读此书时,我原本是带着一种审视和挑剔的心态去翻阅的,毕竟“心路历程”这类主题很容易陷入主观臆断的泥潭。然而,出乎意料的是,作者的论证过程逻辑严密,引用材料丰富且来源可靠,显示出极高的专业素养。但更难能可贵的是,他并未让这些详实的资料束缚了思想的自由翱翔。相反,这些坚实的基础,成为了他构建更宏大、更具前瞻性观点的跳板。读到某些章节时,我甚至感觉自己仿佛置身于那个特定历史时期的讨论现场,与先驱者们一同探讨着建筑的未来走向和文化身份的构建。这种沉浸式的体验,远远超越了单纯的信息传递,而上升到了一种思想的共鸣与精神的洗礼。它让我开始重新审视自己对“经典”的定义,明白真正的经典,是能够穿越时代限制,与每一个时代的求索者进行对话的。

评分与其他同类主题的书籍相比,这本书的叙事节奏把握得非常成熟。它不像某些学术著作那样,上来就抛出一堆晦涩难懂的理论框架,而是采用了一种非常流畅的、近乎散文的笔法来铺陈观点。这种“润物细无声”的写作风格,极大地降低了阅读的门槛,使得即便是对该领域了解不深的读者,也能轻松跟上作者的思路。尤其是在描述某些历史事件或文化冲突时,作者的语言充满了画面感和情感张力,仿佛能让人“听见”历史的回响。我特别赞赏作者在保持严谨性的同时,还能保持文字的鲜活度,避免了陷入干瘪的学术报告腔调。这种平衡的艺术,体现了作者深厚的文学修养,让人在知识获取的同时,也享受到了纯粹的阅读愉悦。可以说,它成功地将知识的深度与阅读的广度完美地结合在了一起。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有