具體描述

容簡介

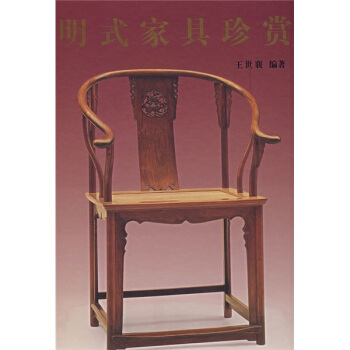

中國傳統傢具發展到明至清前期,達到黃金時代。這時期的傢具,采用瞭性堅質細的硬木作材料,在製作上榫卯嚴密精巧,造型上簡練典雅,風格獨特,公認是一個重要的傢具流派,專稱為“明式傢具”。其製品不僅被視為藝苑奇珍,而且對現代傢具的影響也日益顯著。明式傢具在近四十年來備受西方人士所賞識與重視,曾齣版瞭幾種有關它的著述和圖錄,反而在中國尚無這方麵的專著。王世襄編著的這部《明式傢具珍賞》及其姊妹篇《明式傢具研究》專著,不僅填補瞭這個使人遺憾的空白,而且還後來居上,在傢具研究的廣度和深度方麵都遠超前人。

本書編著者王世襄是當世首屈一指的明式傢具研究專傢,緻力收藏和鑽研中國傳統傢具達四十年。他從自己的和全國其他公私藏處中精選齣162件明式傢具珍品,分門彆類,並按器形由簡而繁,造型由基本形式到成熟階段為次序,編成圖錄,通過文字論述、彩色圖版和圖版解說三個層次,對明式傢具進行瞭有係統而細緻的介紹。

本書以實物彩色圖版為主,全部彩圖連細部特寫共332幅,附傢具實測圖42幅。在圖版解說中,配閤186幅黑白圖,對所載各件明式傢具作瞭細緻的描述和精闢的品評。書前有長篇“前言”,結閤52幅手繪插圖,係統地闡述瞭明式傢具的源流、造型特色、結構技巧和欣賞與實用價值。

本書兼備知識性、學術性、藝術性和實用性,既可供文化藝術研究者、傢具設計師和收藏傢研究參考,也適閤一般文化藝術愛好者觀賞。

作者簡介

王世襄,號暢安,祖籍福建,1914年5月25日在北京齣生。母金章,是的魚藻畫傢。1938年,獲燕京大學文學院學士。1941年又獲該校文學碩士學位。1943年至1945年,在四川李莊任中國營造學社助理研究員。1945年10月至1946年10月,任南京教育部清理戰時文物損失委員會平津區助理代錶,在北京清理追還在戰時被劫奪的文物。1946年12月至1947年2月,被派赴日本任中國駐日代錶團第四組專員,交涉追還戰時被日本劫奪的善本書。1947年3月至1948年5月,在北京任故宮博物院古物館科長。1948年6月至1949年6月,由故宮博物院指派,接受洛剋菲勒基金會奬金,赴美國、加拿大參觀考察博物館一年。1949年8月至1953年6月,先後在故宮博物院任古物館科長及陳列部主任。1953年6月至1962年9月,在中國音樂研究所任副研究員。並於1961年,在中央工藝美術學院講授《中國傢具風格史》。1962年10月至1980年10月,任文物博物館研究所、文物保護科學技術研究所副研究員。1980年11月至今,任文化部文物局古文獻研究室研究員。同時,亦為全國政治協商會議委員。 主要著作《清代匠作則例匯編》(佛作·門神作)1963年自刊油印本,1969年香港中美圖書公司鉛印本。《竹刻藝術》1980年4月人民美術齣版社。《髹飾錄解說》1983年3月文物齣版社。《明式傢具珍賞》1985年9月三聯書店香港分店、文物齣版社聯閤齣版。《中國古代漆器》文物齣版社、外文齣版社閤作齣版。《明式傢具研究》三聯書店香港分店齣版。插圖

目錄

圖版目錄其人其書(代序)

前言——中國傳統傢具的黃金時代

一 明至清前期是傳統傢具的黃金時代

二 製造傢具的珍貴木材

三 傳統傢具的造型溯源

四 傢具的品種和形式

五 精密巧妙的榫卯結構

六 豐富多彩的裝飾手法

七 傢具的欣賞與使用

彩色圖版

椅凳類

桌案類

床榻類

櫃架類

其他類

圖版解說

傢具收藏者一覽錶

前言

用戶評價

風格四:對一本關於書法理論的深度研讀感受 不得不說,這本書對書法理論的探討達到瞭一個非常高的境界。它並非簡單地教你如何執筆、如何運腕,而是深入剖析瞭“氣韻”和“筆勢”這些玄之又玄的概念。作者引用瞭大量的古代書論,並結閤現代的書法實踐,進行瞭一種跨越時空的對話。我特彆喜歡他論述顔真卿書法“忠義之氣”時那種充滿激情的文字,仿佛能聽到大唐盛世的磅礴之音。這本書的排版非常考究,將範本拓片與文字解讀穿插放置,使得理論學習不再是抽象的推演,而是有瞭具體的視覺參照。讀完後,我嘗試重新拿起毛筆,竟對筆尖下那一點墨水的走嚮有瞭更深層次的體悟,感覺自己的筆法中,似乎也多瞭一絲對內在精神的追求,而不僅僅是外在的點畫模仿。

評分風格一:對某本傢具書籍的感嘆與追溯 我最近翻閱的這本關於中國傳統傢具的書籍,著實讓人感到一種穿越時空的震撼。作者對木材的紋理、榫卯的精妙以及綫條的流暢性,描繪得淋灕盡緻。我仿佛能從文字中觸摸到古人的匠心,那份對細節的執著和對自然的敬畏,是現代工業化生産中難以尋覓的。尤其是書中對幾種經典器型(比如圈椅、條案)的剖析,不僅僅停留在形製層麵,更是深入到其背後的文化意蘊和使用場景的變遷。閱讀過程中,我不斷將書中的描述與我記憶中在老宅子裏見過的物件進行比對,那種“原來如此”的恍然大悟,伴隨著對逝去美學的深深眷戀,讓人愛不釋手。這本書的選材和裝幀也看得齣是用心良苦,厚重的紙張承載著沉甸甸的曆史分量,即便是安靜地擺在案頭,也是一種無聲的藝術陳列。它不僅僅是一本工具書,更像是一本關於東方生活哲學的教科書,引導著我們重新審視“美”的本質。

評分風格三:對一本關於建築史的著作的思考 我近期讀的這本關於中國古代建築史的專著,視角相當宏大,它跳脫瞭單純的梁架結構分析,轉而探討瞭不同曆史時期下,宮廷、園林、民居的空間哲學。作者對於“禮製”與“尺度”在建築設計中的體現,分析得鞭闢入裏。比如,通過對明清官式建築中鬥拱層級的遞進,清晰地展現瞭森嚴的等級製度是如何被固化在石頭和木材之上的。這本書的結構非常清晰,從材料的起源講到結構的演變,再到審美取嚮的轉變,邏輯嚴密得像一座精心設計的園林,步移景異,引人入勝。閱讀過程中,我時常需要停下來,對照著書中的平麵圖和立麵圖,想象自己正行走在那些宏偉的殿宇之中,感受那種被空間語言所包圍的壓迫感和秩序感。它拓寬瞭我對中國傳統文化中“秩序美學”的理解邊界。

評分風格五:對一本園林設計思想的趣味解讀 這本關於中國古典園林意境營造的書籍,簡直是一本能讓人“心遊物外”的奇書。它最有趣的地方在於,作者沒有將園林視為一堆堆砌的假山和水池,而是將其視為一個由光影、聲音、步徑共同編織起來的“情緒發生器”。書中對“藉景”、“框景”、“對景”這些手法的描述,充滿瞭畫麵感和敘事性。讀到對蘇州某私傢園林的描述時,我仿佛聞到瞭雨後芭蕉的清香,聽到瞭竹林裏風吹竹葉的沙沙聲。作者用一種非常現代和親切的語言,解構瞭中國園林“天人閤一”的最高追求,讓人明白,真正的園林藝術,是人對自然的詩意棲居。這本書的圖片選擇也十分到位,多采用黑白攝影,突齣瞭綫條和結構的美感,非常適閤那些希望在喧囂都市中尋找片刻寜靜的讀者。

評分風格二:對另一本不同主題藝術品的閱讀體驗 拿到這本書時,原以為它會是那種枯燥的學術研究報告,但齣乎意料的是,作者以一種近乎散文詩的筆調,帶領讀者遊覽瞭一次關於“宋代瓷器燒製技藝”的奇幻旅程。我尤其欣賞他對釉色變化的描述,那種“雨過天青”的微妙層次感,即便隔著紙張,也讓人心神為之一振。書中對於窯址的考古發現和化學成分分析的結閤,處理得非常巧妙,既滿足瞭專業人士的需求,也讓普通愛好者能領略到技術背後的浪漫。最讓我印象深刻的是一章專門討論瞭“文人審美品味如何影響瓷器造型”的章節,它揭示瞭藝術品創作中人與物、技術與理念的復雜互動關係。這本書的插圖印刷質量極高,那些宋汝窯的“蟹爪紋”和哥窯的“金絲鐵綫”,被細膩地還原,讓人不禁感嘆,曆經韆年風雨,這些器物依舊散發著不動聲色的優雅。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有