具体描述

| 图书基本信息 | |||

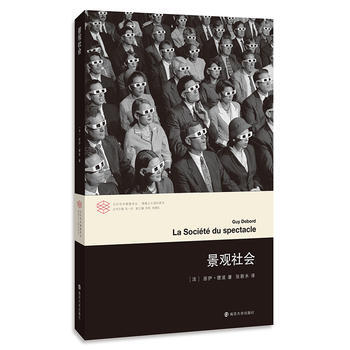

| 图书名称 | 当代学术棱镜译丛//景观社会 | 作者 | 居伊·德波 |

| 定价 | 48.00元 | 出版社 | 南京大学出版社 |

| ISBN | 9787305175299 | 出版日期 | 2017-05-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

本书为法国著名思想家、实验主义电影艺术大师、诗人和马克思主义理论家,字母主义国际与情境主义国际的创始人之一居伊·德波的代表作。除序言外,全书共九章221条。围绕“景观”这一概念,德波指出当代社会正处于从马克思所面对的资本主义物化时代向社会景观国的过渡之中,在这种新的历史断代里,整个社会生活显示为一种巨大的景观的积累,景观关系中纯客观性的拜物教式表象,掩盖了人与人、阶级与阶级之间的关系。 |

| 作者简介 | |

| 作者介绍 居伊?德波(Guy Debord,1931—1994),法国著名作家、电影导演、诗人和马克思主义理论家,字母主义国际(l'Internationale lettriste)与情境主义国际(l'Internationale situationniste)的创始人之一。代表作有《景观社会》(1967)、《景观社会评论》(1988)及电影版《景观社会》(1973)。 译者介绍 张新木 江苏高淳人,南京大学法语系教授、博士生导师。曾任南京大学外国语学院副院长、中国驻法国大使馆教育处一等秘书。1985年起从事符号学研究,发表相关论文30余篇,翻译出版法国文学与社科名著《巴黎圣母院》《游荡的影子》《图像的命运》《无边的艺术》《视觉机器》《文学的政治》《冷记忆》(五卷)等30余部,编写出版法语教材、参与编写中外母语研究专著10余部,主持和参与国家、教育部及江苏省社科项目5项,主持建设国家精品课程“法语阅读”。2006年获法国棕榈教育勋章(骑士),2008年获江苏省第三届紫金文学奖翻译奖。 |

| 目录 | |

| 1/《当代学术棱镜译丛》总序 1/代译序:德波和他的《景观社会》(张一兵) 1/法文第三版序言 1/章 完成的分离 17/第二章 作为景观的商品 29/第三章 表象中的统一与分裂 41/第四章 作为主体与表象的无产阶级 79/第五章 时间与历史 95/第六章 景观的时间 105/第七章 领土治理 115/第八章 文化中的否定与消费 133/第九章 物质化的意识形态 141/附录:《景观社会》中引用和异轨的清单(翻译整理:刘冰菁) |

| 编辑推荐 | |

| 情境主义国际创始人之一居伊·德波的代表之作 当代西方文化思想史和后马克思思潮的必读经典 全新译本,准确传达原作精髓 详细清单,深入了解思想渊源 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

我最近读了不少关于城市规划和空间理论的书籍,大多专注于结构优化或者功能分区,但很少有能像这本书一样,将“视觉”和“体验”提升到如此核心的哲学高度。我尤其欣赏译者在处理那些晦涩的德语或法语术语时所采取的平衡策略——既保持了原著的学术严谨性,又避免了晦涩难懂的“翻译腔”。特别是当他深入剖析现代消费主义如何将所有物质都转化为一种可供展示的“符号商品”时,我的思绪立刻回到了最近一次的购物经历:我买的不是一件衣服的实用性,而是一种身份标签的片段。这本书的结构安排也颇具匠心,它层层递进,从现象的描述到深层机制的挖掘,最终指向一种主体性的危机。我本想找一本能让我更好地理解当代艺术展览背后逻辑的书,结果却意外地获得了一套理解现代性运作的完整工具箱。它要求读者具备一定的理论基础,但即便是在某些段落稍感吃力时,那种对现有社会形态的挑战性论断,仍然足以驱动我反复咀嚼,直到领悟其精髓。

评分我很少读完一本书会立刻产生想要“重读”的冲动,但《景观社会》做到了。它不同于那些只关注社会表层现象的畅销书,它直插骨髓,剖析的是我们如何“观看”和“被观看”的本体论问题。我发现自己开始对日常生活中那些过度美化的、充满光鲜亮丽符号的场景产生一种本能的疏离感,这并非是愤世嫉俗,而是一种思维方式的重塑。这本书的语言,虽然源自严肃的哲学思辨,但其论证过程却如同侦探小说般层层剥茧,引人入胜。特别是当它探讨“景观是社会关系的媒介,通过图像而非直接接触来建立联系”时,我深有感触——我们与他人的连接,很大程度上已经通过屏幕上精心筛选的形象完成了。这本书不提供简单的答案或行动指南,它提供的,是一种更具穿透力的“观察视角”,这种视角本身,就是对无形控制的一种反抗。

评分坦白说,我是一个对理论深度有要求,但又极度反感故作高深的作者。这本书的魅力就在于,它把高深的理论概念,用一种近乎“预言家”的姿态,植入了我们日常生活的肌理之中。我是在一个非常忙碌的时期开始阅读的,原以为会因为时间碎片化而无法深入,但这本书的叙事节奏具有一种奇特的吸附力。它不拖泥带水,每一个章节似乎都在向我们展示一个被“景观化”的领域——从政治集会如何变成一场精心编排的舞台剧,到历史记忆如何被简化为纪念碑上的几个刻字。我最喜欢它对于“被满足的欲望”的批判,它指出,当所有需求都被预先设计好,并以最容易被接受的图像方式呈现给你时,我们所谓的“自由选择”本身就是景观的一部分。这本书读起来,就像是有人在你耳边低语,揭示了你一直生活在其中的一个巨大“幻象”的真相。这种感觉,比读任何一本娱乐至死的评论都要深刻得多,因为它直接挑战了读者的认知结构。

评分作为一名长期关注媒介与传播研究的业余爱好者,我一直在寻找一本能够超越简单批判“媒体负面效应”的著作。这本书显然做到了这一点。它没有将景观视为一种可以被简单清除的“错误”,而是将其视为现代社会组织自身存在的一种必然形态。这种“去道德化”的学术态度,使得分析更加纯粹有力。译者在脚注中对一些关键概念的补充说明,非常到位,尤其是在处理一些文化背景差异时,提供了必要的桥梁。我发现,书中对“注意力经济”的早期洞察,与我们今天在移动互联网上感受到的信息洪流惊人地吻合,这说明了其理论的持久生命力。这本书的排版和字体选择也体现了出版方的用心,长时间阅读下来,眼睛的疲劳感明显低于其他一些同类译本。总而言之,它为理解视觉文化在权力结构中的作用,提供了一个坚实且不易动摇的理论基石,是书架上不可或缺的一本“常青树”式的著作。

评分这本关于“景观社会”的译著,初拿到手时,那种油墨的清香混合着纸张特有的微涩感,让人立刻沉浸到一种期待被启发的氛围中。我原本以为,既然是学术棱镜系列,内容必然是枯燥晦涩的理论堆砌,然而,吉尔·博德里亚的文字,通过译者的精心打磨,展现出一种令人意外的犀利与洞察力。它并非那种要求你死记硬背定义,然后套用在现实案例上的工具书,更像是一场深刻的哲学漫游。阅读的过程,我不断地被拉扯着,从对日常生活中无处不在的“图像霸权”的麻木不仁,到对自身如何被媒介和符号系统重塑的警醒。尤其是在讨论“拟像”的章节,那种将真实与虚假之间的界限彻底消融的手法,简直让人不寒而栗。作者似乎毫不留情地撕开了我们赖以生存的社会结构的外衣,露出了其背后冰冷而高效的运作逻辑。这本书迫使我停下来,仔细审视那些我习以为常的电视广告、社交媒体上的“完美生活展示”,甚至是对历史事件的官方叙事,它们在多大程度上构成了我们理解世界的“景观”。它不仅仅是一本关于社会学的书,更像是一面映照我们自身被驯化程度的镜子,读罢令人心头久久不能平静,那种被“看穿”的感觉,既痛苦又无比清醒。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[二手] 传播学教程 第二版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16016811638/59a7b7fbN9200f7bd.jpg)