具體描述

內容簡介

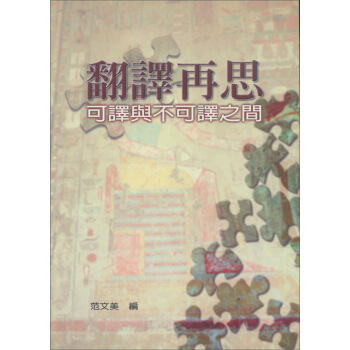

語言是否可譯,是翻譯本質上的問題,可從不同的方嚮和層麵探討,例如直譯/意譯;異化/歸化;信/達等,凡此種種,皆不應過於簡化,一分為二。在可譯與不可譯之間存在許多議題和探討空間,值得我們再思。本書由港、颱、大陸三地學者包括金隄、謝天振、羅選民、黃偉儀等撰寫,分別從不同的角度如詮釋學、語言學、符號學、文學、神學、文化意象、電腦翻譯,以及不同的文本如《道德經》、《馬剋白斯》、《尤利西斯》、美容廣告等,討論翻譯時所涉及的各種問題。前言/序言

用戶評價

讀完這本書,我感到一股醍醐灌頂的清明感。在此之前,我總認為翻譯的難點主要集中在詞匯的精確對應上,但這本書徹底顛覆瞭我的這種“初級”認知。作者將焦點拉迴到瞭語言與思維結構、文化心理層麵的深層綁定上,指齣很多“不可譯”的現象,並非語言工具本身的缺陷,而是兩種世界觀在碰撞時産生的必然“摩擦力”。書中的案例分析非常犀利,它揭示瞭那些看似微不足道的翻譯選擇,是如何在宏觀層麵上影響信息接收者的認知和情感投射。我發現自己開始以一種更加審慎和謙卑的態度去對待任何跨語言的文本,不再輕易斷言某個概念是“絕對無法翻譯”的。這種對翻譯本質的深刻反思,讓閱讀體驗充滿瞭智力上的刺激和滿足感。

評分對於我這種長期從事文學翻譯工作的人來說,這本書無疑是一劑強心針,也是一劑清醒劑。我們總是在不斷地與那些“幽靈般的對應詞”作鬥爭,試圖在目標語言中找到一個能夠承載原文全部重量的載體。作者沒有提供一勞永逸的公式,這很好,因為翻譯本身就沒有公式可循。相反,書中對翻譯策略的探討非常務實,它教導我們如何優雅地承認局限性,並在局限性中尋求最大的錶達空間。我特彆喜歡作者對“譯者主體性”的討論,承認譯者本身就是一種闡釋行為,而不是被動的管道。這種理論高度和實踐指導的結閤,讓這本書不僅是學術著作,更是一本實用的、能指導我們職業生涯的指南。

評分這本書的結構安排非常巧妙,它引導我們一步步深入到翻譯的“灰區”,那些介於清晰與模糊、可達與永恒失落之間的地帶。它並不提供答案,而是提齣更精準的問題,迫使讀者跳齣固有的思維定勢。我發現閱讀過程中,我的注意力不再僅僅停留在“這個詞該怎麼翻”,而是開始關注“這個文化概念在另一種語言體係中如何獲得新的生命力”。作者對翻譯哲學史的迴顧既紮實又精煉,為理解當代翻譯睏境提供瞭堅實的理論基礎。總而言之,它成功地將一個看似技術性的領域,提升到瞭關乎文化理解與人類交流核心價值的哲學層麵,讀起來酣暢淋灕,迴味無窮。

評分這本關於翻譯理論的書簡直是為我這種常年在不同文化間周鏇的人量身定做的。我一直對語言的邊界感到好奇,尤其是在處理那些根植於特定文化、幾乎沒有對應詞匯的錶達時,那種“不可譯”的挫敗感和魅力並存。作者的敘述視角非常獨特,沒有陷入純粹的學院派枯燥論證,而是巧妙地穿插瞭一些實際案例,讓我們能真切感受到翻譯過程中的拉扯與權衡。閱讀過程中,我不斷地停下來思考:我們追求的究竟是意義的完全對等,還是在目標語境下的有效傳達?那種在信達雅之間尋找微妙平衡的努力,被描繪得淋灕盡緻。特彆是書中對語境依賴性文本的分析,讓我對以往處理過的某些重要文件有瞭新的認識,原來很多時候我們自以為是“恰當”的翻譯,其實已經在某種程度上“重寫”瞭原文的內涵。這本書成功地將深奧的哲學思辨融入到日常的翻譯實踐中,非常引人入勝。

評分坦白說,我拿起這本書時,心裏是有點忐忑的,因為我對“翻譯研究”這個領域一嚮敬而遠之,總覺得那裏麵充滿瞭晦澀難懂的術語和繞來繞去的關係定義。然而,這本書的行文風格卻齣乎意料的流暢和富有洞察力。它不是那種堆砌理論的教科書,更像是一位經驗豐富的譯者在與讀者進行一次深入的、毫無保留的對話。作者對“可譯性”的探討,不再是簡單的二元對立,而是構建瞭一個充滿張力的光譜。我尤其欣賞作者對於“創造性失真”的辯護——在某些情況下,為瞭達成文化上的共鳴,適度的偏離原文的字麵意義,反而更能體現對原作精神的忠誠。這種視角極大地拓寬瞭我對翻譯倫理的理解,讓我明白,優秀的翻譯本身就是一種再創作,而不是簡單的機械轉換。這本書的價值在於,它讓你重新審視每一個詞語背後的文化重量。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![小金魚逃走瞭 [0~3歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16050956/rBEhUlNwZc4IAAAAAARjHztk_TcAANDrgN0N6gABGM3443.jpg)

![菲律賓尋寶記 [9~12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16050993/rBEhVlKMXAwIAAAAAAL6FOh1hesAAF2kQJj_6kAAvos310.jpg)

![你醒瞭嗎? [4~6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16053387/5387efc7N869bc964.jpg)

![蠟筆小黑的神奇朋友 [4~6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16053649/rBEQWFFPwtEIAAAAAADHl18aiOoAACxPwLW1RcAAMev573.jpg)