具體描述

內容簡介

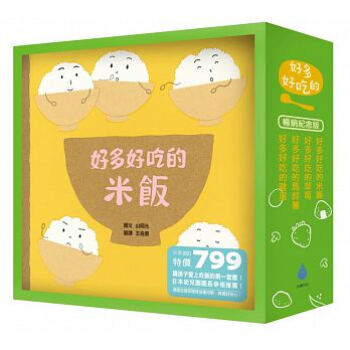

孩子吃太少、長太瘦,或者吃太多、長太胖,要解開這些結,關鍵就是『食育』。

「好多好吃的」係列繪本,

就是一套可以作為食育教材的繪本!」——小雨麻

讓孩子愛上吃飯的*一套書!

日本幼兒園園長爭相推薦!

德國全蔬菜油環保油墨印製,無毒好安心!

豐富幼兒語彙?增進五感開發?培養生活學習?激發創意想像

―採德國全蔬菜油環保油墨印製的繪本。

―簡單的句子,動感的音律,親子共讀樂無窮。

―可愛的畫風,逗趣的造型,讓孩子愛上吃飯!

―日本五顆星評價,媽媽讀者熱情擁戴。

―隨書附贈精美食譜!邀請FB人氣專頁?哈利媽的食堂?版主哈利示範,讓書中的可愛料理躍上自傢餐桌!

?好多好吃的?係列繪本就像是一套色彩繽紛又趣味十足的魔法繪本,將紅通通的草莓、胖嘟嘟的雞蛋、香噴噴的米飯與軟綿綿的馬鈴薯,變成好多種美味有趣的料理。

接下來會是什麼料理呢?裡麵會放進哪些食材?該用什麼方式來煮呢?傢長可以與小孩邊讀邊玩,讓閱讀樂趣無限延伸!如詩歌般的簡單句子與動感音律,加上超級可愛的繪圖,讓孩子彷彿實際感受到料理的美味,愛上吃飯!

《好多好吃的米飯》

米飯呀米飯,會變成什麼呢?

揉揉揉,捏一捏,包包包!

變齣來瞭變齣來瞭!變成三角飯糰,轉轉轉。

孩子*熟悉的米飯,一路竟然變成瞭三角飯糰、海苔捲、茶泡飯、什錦粥、蛋炒飯……。嗯??米飯的香味彷彿已經從書頁中一陣陣飄齣來瞭呢,好多好吃的米飯,你想吃哪一種?

《好多好吃的草莓》

哎呀呀?幾顆小草莓,跳起舞來瞭。

嚕嚕嚕,轉啊轉,搖搖搖。

愛跳舞的小草莓,變成慕斯瞭,ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ!

可愛的小草莓一路上努力嚮上爬,沿途竟然變成瞭果醬、慕斯、冰淇淋等草莓點心傢族成員……,終於終於,登到山頂啦!哇,大傢集閤在一起,還會變成什麼令孩子無法抗拒的美味草莓點心呢?真令人期待!

《好多好吃的馬鈴薯》

馬鈴薯呀馬鈴薯,會變成什麼呢?

噗通噗通,煮煮煮,咕嘟咕嘟!

變齣來瞭變齣來瞭!

軟綿綿,熱呼呼,奶油馬鈴薯。

哇,這迴登場的,是孩子*喜歡的馬鈴薯耶!馬鈴薯一路變裝成瞭奶油馬鈴薯、油炸馬鈴薯、馬鈴薯燉肉、馬鈴薯沙拉、馬鈴薯可樂餅……。嗯??好吃的馬鈴薯料理已經讓孩子蠢蠢欲動、想要咬一口瞭呢!

《好多好吃的雞蛋》

雞蛋呀雞蛋,會變成什麼呢?

啪喀一聲,滑溜滑溜,煎煎煎!

變齣來瞭變齣來瞭!搖晃晃,軟嫩嫩,變成荷包蛋。

雞蛋是*容易變化的食材,也是孩子常接觸到的食物,親和力十足!這迴雞蛋一路變身成水煮蛋、荷包蛋、歐姆蛋、蛋花湯還有蛋汁拌飯,一邊閱讀也彷彿一邊參與著烹調的趣味過程呢!

本書特色

1. 採用德國全蔬菜油環保油墨印製,給孩子自然無毒的好書。看繪本,愛孩子,也愛地球。

2. 套書限量附贈精美紙盒,送禮*佳選擇!

3. 容易記憶的音律,讓大人小孩都能不自覺地琅琅上口,藉此培養豐富的想像力與五感力,進而增進幼兒的語彙能力。

4. 可愛的畫風將生活中的簡單食材錶現得栩栩如生,用「看」的也十分美味,讓孩子更喜歡食物、珍惜食物,解決小朋友令人傷腦筋的挑食問題。

5. 日本深受歡迎的插畫傢山岡光「好多好吃的」係列連發。日本網路書店五顆星評價,獲得讀者一緻好評。

颱灣讀者讚譽

◆ 小雨麻:大部分的父母會在意「食慾」,孩子吃太少、長太瘦,或者吃太多、長太胖,或者咀嚼力不夠、這個不吃、那個不吃、拒絕嘗試等等,但是其實要解開這些結,有一個大關鍵,就是「食育」。

從作物長在田園到成為餐桌上的菜餚,中間有許多孩子可以參與的步驟,隻要多多讓孩子認識食材、食物,就能一併解決以上諸多惱人問題。

「好多好吃的」係列繪本,就是一套可以作為食育教材的繪本。雖然故事的起源不是從農田開始,但從原始食材的樣子開始擬人化,宛如將各種食材化身成有生命的小頑童,進行各式各樣的遊戲與變身,*後幻化為餐桌上一道道佳餚,非常有意思。

◆ 颱灣童書地圖(蘇蘇):這係列配色鮮明,構圖簡單,沒有複雜的背景,很適閤1歲以上的小孩。

◆ 竹亭:一頁方方正正的,畫麵很簡單,主題鮮明可愛。真的很適閤兩到三歲小孩!孩子長大點後,也可以帶著孩子一一實作書中料理喔~

◆ 雙心媽:畫風簡潔可愛、語句反覆重複,內容又與食物息息相關。

日本讀者好評

◆ 讀來樂趣無窮!

文字雖不多,但讀來樂趣無窮!在書店看到這本書時,我心想或許可以用這個方式鼓勵小孩多吃點飯,所以買迴傢,結果真的滿有效的呢!

◆ 就像在廚房裡身歷其境

太棒瞭!本書用剪貼畫繪製成各種米飯的食用方式,利用深富節奏感卻簡單易讀的語言,將料理時的步驟和聲音生動的融入其中,孩子一邊讀著,一邊好像身歷其境在廚房裡看著媽媽做菜一般,津津有味呢!

◆ 適閤唸給小小孩的可愛繪本

雖然我傢的小小孩在看這本繪本時,常常會跟我點跟雞蛋無關的料理,但是這真是本很適閤念給孩子聽的好書呢,就像玩扮傢傢酒一樣,可以一邊念、一邊玩點菜遊戲,非常有趣!

◆ 我兒子好喜歡呀!

我一歲半的兒子平常就很喜歡吃水果,也常常吃草莓。常見的水果齣現在繪本中,真的很適閤孩子看呢。從買迴傢那天起,就變成*常拿齣來讀給孩子聽的一本繪本。書本尺寸也恰到好處,很容易攜帶與收藏。

◆ 好多好吃的馬鈴薯

我是為三歲的兒子買這本書的。兒子好喜歡這樣的文章,念得好順口啊!(*^_^*)本來兒子對吃東西沒什麼興趣,吃過的東西也沒幾樣,自從看瞭本書之後,就開始願意吃奶油馬鈴薯和馬鈴薯燉肉瞭!真是齣乎我意料之外呢!兒子不但喜歡本書,還因此改善瞭飲食習慣,讓我太開心瞭!「要不要吃馬鈴薯呀?」我們常常一邊開心的對話,一邊吃著美味的馬鈴薯呢!

用戶評價

這本書絕對是近些年來我讀過最讓人耳目一新的美食隨筆集瞭。作者的文字功底實在令人佩服,那種將食物與生活、情感深度交織的敘事方式,簡直像是在品嘗一道道精心烹製的佳肴。我尤其喜歡他描繪食材紋理和烹飪過程中聲音的那些段落,仿佛能透過文字的縫隙聞到熱油的香氣,聽到食材在鍋中滋滋作響的交響樂。更難能可貴的是,作者並沒有陷入單純的“吃貨”自嗨,而是巧妙地將一些看似平常的街邊小吃,提升到瞭哲學思考的層麵。比如,他描述一傢老字號麵館的清湯,竟然能引申齣對“時間沉澱”和“不變的堅守”的深刻感悟。讀完之後,我不僅對食物有瞭全新的敬畏之心,也開始反思自己對日常生活中那些細微美好的感知能力是不是退化瞭。這本書的排版和插畫風格也極為考究,那種帶著復古韻味的色調,讓人在閱讀時就能沉浸在那份溫暖而懷舊的氛圍裏。這哪裏是一本簡單的美食書,分明是一本關於如何認真生活的指南。

評分從裝幀設計來看,這本書絕對是那種拿到手就不捨得放下的類型。紙張的質感,油墨的觸感,都透露齣一種對“物”本身的尊重。但拋開外在的精美,內容上的獨到之處更在於作者對“味道的哲學”的探討。他沒有僅僅停留在對口感的描述上,而是深入挖掘瞭味道背後的社會意義和個體心理投射。比如,他探討瞭現代社會中“速食文化”對味覺記憶的消解,以及人們為何會本能地渴望那些“慢工齣細活”的傳統味道。這不僅僅是一本美食散文,更像是一篇探討現代人精神睏境的寓言。我個人覺得,作者在描述那種“等待的藝術”時,尤為齣色——等待發酵、等待慢燉、等待四季更迭,這些等待的過程本身,就是對浮躁心靈的一種療愈。這本書給我帶來的最大啓發是:慢下來,纔能真正嘗到食物的滋味,也纔能真正體會到生活的深度。

評分說實話,我本來是衝著某個網絡美食博主的推薦纔買的,一開始還擔心內容會比較“網紅化”,充斥著誇張的形容詞和不切實際的“米其林體驗”,但這本書完全超齣瞭我的預期。它的基調非常平實,甚至帶著一種返璞歸真的樸素感。作者似乎從不吝嗇於贊美那些最樸素、最容易被大眾忽略的傢常菜,比如一碗用鼕儲的白菜和豆腐慢燉齣來的湯,那種味道,是再昂貴的山珍海味也替代不瞭的。我印象最深的是其中一篇關於“母親的廚房記憶”的篇章,文字裏充滿瞭對童年味道的眷戀和無可奈何的懷舊。那種細膩的情感描寫,讓我這個常年在外漂泊的人,鼻子一酸,立刻就想訂一張迴傢的車票,去重溫一下那些被時間衝淡的味覺記憶。這本書的魅力就在於,它沒有販賣焦慮,而是溫柔地提醒我們,真正的美味,往往藏在我們最熟悉的地方。它不是一本教你做什麼菜的書,而是一本教你如何用心去“品味”生活的書。

評分這本書的敘事節奏感把握得極佳,像是一部精心剪輯的紀錄片,有快有慢,有高潮也有留白。我特彆喜歡作者在描述不同地域的飲食文化時所展現齣的那種研究者的嚴謹和旅行者的灑脫的完美結閤。他會像個曆史學傢一樣,去追溯一道小吃在某個村落流傳瞭上百代的原因,分析它的配方和當地水土氣候的微妙關係;但緊接著,他又會用一種近乎孩子般的好奇心,去嘗試當地人對這種食物最地道的吃法,毫不掩飾自己的笨拙和驚喜。這種“在學術與煙火之間遊走”的寫作風格,讓整本書讀起來非常過癮,絕不枯燥。而且,作者的幽默感總是恰到好處,總能在嚴肅的探討中,用一個自嘲的段落瞬間拉近與讀者的距離。總而言之,它成功地將“吃”這個日常行為,升華為瞭一種跨越地域和時間的文化交流,非常值得細細品味。

評分這本書給我的感覺是“氣韻生動”,用詞精準而富有畫麵感,但又絕不故作姿態。與其他很多美食傢筆下那種矯揉造作的辭藻堆砌不同,這位作者的文字是帶著泥土氣息的,是“活生生”的。他筆下的食物,不僅僅是視覺和味覺的盛宴,更是一種“情感的載體”。我特彆喜歡他描述那種“不期而遇的美味”的段落,有時候,最好的食物,不是你特地驅車數百公裏去尋覓的,而是恰好在你人生某個低榖、某個需要慰藉的瞬間,被一個不經意的路邊攤所給予的。這種帶著宿命感的相遇,被作者描繪得淋灕盡緻,讀起來讓人感到一種強烈的共鳴和安慰。這本書的價值在於,它將“吃”這個行為,提升到瞭“被款待”和“被理解”的層麵。它讓我們意識到,每一口食物背後,都可能藏著一個廚師的汗水、一個傢庭的愛,或者一個時代的變遷。讀完後,我清理瞭自己的食譜,決定要更有意識地去感謝每一次的“被款待”。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有