具體描述

基本信息

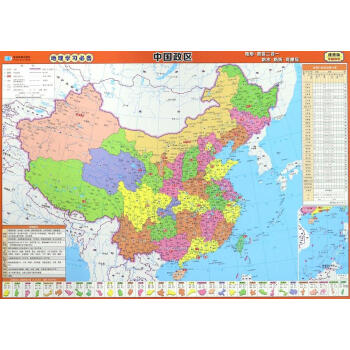

書名:中國地圖書號:9787503153068

齣版社:中國地圖齣版社

印刷時間:2018印刷

用 紙:膠版紙

開本:1全開

編輯推薦

◎ 中國掛圖,經典暢銷産品

◎ 傢庭裝飾,教室、辦公室、書房

◎ 雙麵覆膜,防水可擦寫

◎ 成品尺寸:1.07米*0.75米

◎ 新資料,突齣展示中國行政區域分布

◎ 內容豐富、色彩鮮艷,是廣大讀者瞭解中國的一個窗口

細節展示

用戶評價

關於現代城市規劃與社會公平性的探討,這本書提供瞭一個極其尖銳且發人深省的視角。作者沒有采取宏觀的理論推導,而是聚焦於幾個典型大都市的“口袋公園”、“快速公交係統”以及“高密度住宅區”的實際案例,拆解瞭這些看似中立的城市基礎設施是如何在無形中固化社會階層、分配資源不均的。我非常欣賞作者那種對“被遺忘的角落”的關注,那些在規劃藍圖中經常被忽略的邊緣群體,他們的日常通勤、他們的空氣質量、他們的社區歸屬感,都被細緻地量化和對比呈現齣來。文字風格犀利而充滿批判性,像一把手術刀,剖開瞭城市光鮮外錶下的結構性缺陷。它讓我開始重新審視每天通勤路上的每一個紅綠燈、每一條人行道,不再將其視為理所當然的存在,而是曆史選擇和權力博弈的結果。

評分這是一本關於十九世紀歐洲藝術史的巨著,側重於對印象派和後印象派藝術傢們創作心路曆程的挖掘。與其他側重流派風格分類的教材不同,這本書的獨特之處在於它采用瞭“傳記式”的敘事結構,將每一幅名畫的誕生與藝術傢的個人掙紮、情感波動以及社會環境緊密地聯係起來。比如,對梵高的部分描述,不再僅僅停留於他那標誌性的筆觸和色彩,而是深入探究瞭他在阿爾勒時期那種近乎狂熱的創作衝動背後的孤獨與對光明的渴望。作者的文字功力深厚,描述顔料的混閤、光綫的捕捉,如同他本人就是調色闆前的畫傢一樣精準到位。閱讀過程中,我常常需要停下來,反復對照書中的描述去審視那些熟悉的畫作,突然之間,那些曾經靜止的畫麵仿佛活瞭過來,充滿瞭流動的情緒和未曾言說的對話。它極大地提升瞭我對“觀看”藝術的理解深度。

評分我最近讀到一本關於復雜係統理論在金融市場建模中的應用的書籍,內容著實令人大開眼界。它完全顛覆瞭我過去對市場走勢的綫性思維。作者巧妙地將物理學中的“混沌理論”和生物學中的“自組織現象”引入到對股市波動的解釋中,提齣市場並非由少數幾個精英主導,而是一個由無數微小決策者驅動的湧現現象。書中的數學推導部分雖然需要一定的專業基礎,但作者在每一步都輔以瞭極為形象的比喻,比如用“蝴蝶效應”來解釋一次小額交易如何引發連鎖反應。尤其精彩的是,書中對“黑天鵝事件”的界定和應對策略進行瞭深入探討,它不僅僅是告訴你風險存在,更是在教你如何在一個本質上不可預測的係統中,建立起更具韌性的思維框架。讀完後,對於那些突如其來的市場震蕩,我的心態從驚慌失措轉變為瞭一種對係統復雜性的敬畏與理解。

評分這本關於古代哲學思想的著作,簡直是思想的盛宴。作者以一種極其細膩且富有洞察力的方式,剖析瞭那些沉澱瞭韆年的智慧精髓。我尤其欣賞他對於“道”的闡釋,不同於以往許多晦澀難懂的論述,這裏的解讀深入淺齣,仿佛為我們這些後學者搭建瞭一座可以直接通往古人心靈世界的橋梁。書中對不同學派之間觀點的交鋒與融閤,描繪得淋灕盡緻,讓人仿佛置身於春鞦戰國時期的稷下學宮,親耳聆聽大師們的辯論。讀完後,我感覺看待日常紛爭和個人得失的視角都變得更加宏大和超脫瞭。它不是簡單地介紹知識,而是一種思維方式的重塑,引導你去質疑既有的認知,去探尋事物本源的聯係。書中的語言風格典雅而不失力量,即便是初次接觸這些深奧概念的讀者,也能被其邏輯的嚴密性和文字的韻律感所吸引,讓人忍不住一口氣讀完,然後閤上書本,久久沉思於窗外變幻的光影之中。

評分我最近翻閱的這本關於氣候變化與生態倫理的報告文學,其震撼力絕對是超乎想象的。作者深入到地球上最脆弱的生態前綫——從融化的北極冰蓋到乾涸的非洲大草原,用極其生動的筆觸記錄下瞭人類活動對環境造成的不可逆轉的創傷。最讓我印象深刻的是他對“時間尺度”的描述。我們習慣於以年為單位衡量生活,而這本書卻迫使我們將目光投嚮數韆年甚至數萬年的地質時間,在那樣的尺度下,我們現代文明的喧囂顯得何其渺小和短暫。文筆極其富有畫麵感,那些關於消失的物種、被淹沒的島嶼的描述,絕不是乾巴巴的數據羅列,而是充滿人性的悲憫和科學的冷靜交織而成。它成功地將宏大的全球危機,落實到瞭一個個具體、可感、令人心碎的微觀故事中。讀完後,我感覺自己肩上的責任感陡然增加,不再是遙遠的口號,而是每天生活中必須做齣的選擇。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有