具体描述

●《中国通史1》

●统一的多民族的历史

●关于中国民族史撰述的回顾

●古老的传说和记录

●多民族史撰述的杰作

●民族重新组合的历史记录

●民族史撰述和地方志、纪事本末的发展

●民族史撰述的近代化倾向

●第二节党的民族政策和民族分布现状

●党的民族政策

●民族识别工作和民族分布现状

●北方民族

●南方民族

●附表一各民族人口数字统计表

●附表二 民族自治地方(一)

●附表三 民族自治地方(二)

●第三节统一的多民族历史的编撰

●疆域问题

●历史的分期

●多民族的统一

●部分目录

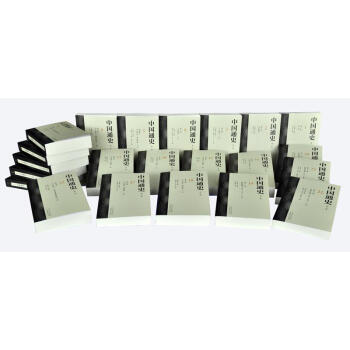

内容简介

本书在内容上首先确定了中华人民共和国境内的历史为《中国通史》撰述的范围,时间跨度从远古时代始至近代,是对中国历史全面、系统的论述,集中体现了该书编写时中国历史学研究的*新研究成果。在体例上突破了20世纪以来历史著作大多采用的章节体,借鉴了古代纪传体史书的特点,分为甲编序说、乙编综述、丙编典志、丁编传记,以期容纳更多的内容,尽可能全面反映历史的重要方面。 白寿彝 主编;白寿彝 分册主编 著作 白寿彝(1909—2000),《*国通史》总主编。河南开封人,回族,有名历史学家,毕生耕耘于史学领域,在*国通史、*国史学史、*国思想史、*国伊斯兰教史、回族史、*国民族关系史、*国交通史及史学理论等领域都作出了突出的贡献,在海内外有着广泛的学术影响力和崇高的学术声望。全书共有22位分卷主编,近500位作者。苏秉琦、张忠培、严文明、胡厚宣、徐喜辰、斯维至、杨钊、郭预衡、高敏、安作璋、何兹全、黎虎、韩国磐、季羡林、周一良、史念海、陈光崇、邓广铭、陈振、陈得芝、王毓铨、商传、周远廉、孙文良、冯尔康、阎崇年、陈旭麓、章开沅、林增平、龚书铎、王桧林、邱汉生、刘家和、何绍庚等一大批卓有成就、造等

用户评价

我一直认为,一个国家的崛起,离不开其在科学技术领域的探索和发展。然而,在许多历史叙述中,对于中国古代科学技术的描写往往比较零散,缺乏系统性。《中国通史》(第2版)22册的体量,以及“汇聚集体智慧”的定位,让我对其在科学技术史方面的深入程度充满了极大的好奇。我希望它能详细介绍中国古代的数学、天文学、医学、农学、工程技术等领域的发展成就。例如,古代的历法计算是如何精准的?中医理论是如何形成的?四大发明(造纸术、指南针、火药、印刷术)的出现,对中国乃至世界文明产生了怎样的深远影响?我更期待的是,这本书能够展现这些科学技术成就的背后,是无数古代科学家和工匠的辛勤付出和智慧结晶。同时,“当代中国史学的(第2版)”这一表述,也让我相信这本书会吸纳最新的科技史研究成果,为读者呈现一个更加严谨、系统且富有洞察力的中国科学技术史。

评分这本书的出版,无疑是中国史研究领域的一件大事。我一直对中国历史抱有浓厚的兴趣,从秦汉的统一到唐宋的繁荣,再到明清的转型,每一个时期都充满了跌宕起伏的故事和值得深思的变革。然而,市面上许多通史类书籍,虽然篇幅宏大,但往往侧重于政治军事,对于社会生活、经济发展、思想文化等方面的描写则显得略为单薄,难以勾勒出历史的全貌。白寿彝先生主编的这部《中国通史》(第2版)以其22册的规模,以及“汇聚集体智慧的恢弘巨著”的定位,让我对它充满了期待。我希望它能填补我对于历史研究中那些“看不清”的角落的渴求,深入挖掘那些被传统史书所忽略的细节,展现一个更加立体、鲜活的中国历史图景。特别是“当代中国史学的(第2版)”这个标签,预示着这本书在史料运用、研究方法、学术视角上,都可能代表着当前中国史学研究的最新成果和最高水平,这对于我这样渴望了解史学前沿动态的读者来说,具有莫大的吸引力。我迫不及待地想翻开它,去感受那份沉甸甸的学术分量,去领略那些由无数史学大家共同构建起来的中国历史长河。

评分我一直认为,一个国家的强大,离不开其在军事科技和国防力量上的发展。然而,在许多历史著作中,对于军事科技的描写往往流于表面,难以深入了解其背后的原理和发展脉络。《中国通史》(第2版)22册的厚重体量,以及“汇聚集体智慧”的定位,让我对它在军事科技史方面的深入程度充满了期待。我希望它能详细介绍中国古代战争中出现的各种兵器、战车、攻城器械等,并分析其技术原理和战术应用。例如,弓弩技术在不同时期的发展和改进,是如何影响了冷兵器时代的战争形态?火药的发明和应用,又如何从炼丹术走向军事领域,最终改变了世界?军事理论的演变,如孙子兵法等经典著作,又是如何与实际的军事斗争相互印证和发展的?“当代中国史学的(第2版)”这一表述,也让我相信这本书会吸纳最新的考古发现和军事史研究成果,为读者呈现一个更加详实、严谨的中国军事科技史。

评分对于一个对经济史特别感兴趣的读者而言,《中国通史》(第2版)的出现,无疑是一次期盼已久的盛宴。我常常在阅读历史时,对社会经济的变迁感到困惑。例如,古代农业技术的进步是如何影响人口增长和土地制度的?商业贸易的发展,又如何促进了城市繁荣和海上丝绸之路的开辟?手工业技艺的传承与创新,在不同朝代又呈现出怎样的特点?税收制度的演变,对国家财政和民众生活又有着怎样的影响?以往的史书,对于这些经济层面的论述,往往散落在各处,不够系统和深入。《中国通史》(第2版)22册的宏大规模,以及“汇聚集体智慧”的定位,让我坚信它能够在这方面提供详尽而系统的解答。我期待它能梳理出中国经济发展的内在逻辑,揭示不同时期经济结构和社会财富的分配状况,甚至分析经济因素对政治格局和社会变革的深远影响。“当代中国史学的(第2版)”的加持,也让我相信这本书会运用最新的经济史研究理论和方法,呈现出更加前沿和深刻的经济史画卷。

评分我一直认为,一个民族的历史,最终体现在其人民的生活之中。衣食住行、婚丧嫁娶、节庆习俗、艺术创作,这些看似琐碎的日常,才是历史最真实的底色。《中国通史》(第2版)22册的体量,以及“汇聚集体智慧”的承诺,让我对其在社会史和文化史方面的深入程度充满了好奇。我希望它不仅仅是帝王将相的传记,也不仅仅是重大事件的编年史,更能细腻地描绘出普通民众的生存状态、生活方式、价值观念以及社会阶层的互动。比如,宋代市民阶层的兴起,是如何改变了城市的面貌和人们的生活乐趣?明清时期,江南地区的经济繁荣,又对当地的服饰、饮食、娱乐产生了怎样的影响?民间的信仰和节俗,又如何一代代传承,成为中华文化的重要组成部分?“当代中国史学的(第2版)”这个标签,也让我期待它能够超越以往的宏大叙事,更加关注个体经验,运用跨学科的研究方法,将历史的细节还原得更加生动和真实。

评分我对艺术史一直情有独钟,认为艺术是民族文化中最具生命力和感染力的部分。然而,在传统的通史类著作中,艺术史的部分往往篇幅有限,难以尽兴。《中国通史》(第2版)22册的宏大规模,以及“汇聚集体智慧”的定位,让我对其在艺术史领域的深入程度充满了极大的期待。我希望它能详细介绍中国各个朝代的绘画、书法、雕塑、建筑、陶瓷、丝织品等艺术形式的演变和发展。例如,唐代绘画是如何展现盛世的恢弘气象?宋代山水画又为何能达到如此高的艺术成就?明清时期的文学艺术,又有哪些独特的风格和主题?我更期待的是,这本书能够将艺术作品置于其产生的时代背景下,深入分析艺术风格的形成原因、社会文化的影响以及艺术家的创作理念。并且,“当代中国史学的(第2版)”的标签,也让我相信它会运用最新的艺术史研究方法和理论,对中国艺术史进行更为深刻和独到的解读,带给读者全新的艺术视角。

评分我一直认为,一个国家的历史,不仅仅是事件的堆砌,更是思想和观念的演进。然而,在许多通史类著作中,对于历史事件背后的思想动因和观念变化,往往探讨不够深入。《中国通史》(第2版)22册的体量,以及“汇聚集体智慧的恢弘巨著”的定位,让我对其在思想史和文化史交汇处的深度挖掘充满了极大的期待。我希望它能够将历史事件与当时的思想潮流相结合,分析思想观念如何影响历史进程,以及历史事件又如何反过来塑造思想观念。例如,儒家思想在不同历史时期是如何被解读和应用的?道家和法家的思想,又如何在政治实践中发挥作用?近代以来,西方思想的传入,又是如何冲击和改变了中国传统的思想体系?“当代中国史学的(第2版)”的加持,也让我相信这本书会运用最新的思想史研究方法,对这些复杂的问题进行更为深刻和系统的阐释,为我提供一个更具深度和广度的历史理解。

评分作为一名对中国近代史和现代史尤为关注的读者,我一直渴望能够找到一部能够系统梳理这段复杂历史的著作。《中国通史》(第2版)22册的规模,以及“汇聚集体智慧的恢弘巨著”的定位,让我对它在近现代史部分的论述寄予厚望。我希望它能够清晰地展现晚清以来中国社会经历的剧烈变革,从鸦片战争的屈辱到辛亥革命的曙光,再到抗日战争的艰难岁月,以及新中国的建立和发展。我特别希望它能够深入分析西方列强对中国的影响,以及中国社会内部各种思潮的碰撞与融合。同时,“当代中国史学的(第2版)”这个标签,也让我相信这本书会运用最新的史料和研究成果,对这段历史进行更为客观、全面和深刻的解读,能够解答我在阅读过程中产生的种种疑问,提供一个更加完整的历史叙事。

评分作为一名对中国古代法律制度和政治运作感兴趣的读者,我总是希望能够深入了解中国古代的统治方式和权力结构。《中国通史》(第2版)22册的宏大规模,以及“汇聚集体智慧”的定位,让我对它在政治史和法律史方面的论述充满了期待。我希望它能够清晰地梳理出中国各个朝代的政治制度演变,从分封制到郡县制,从中央集权到官僚体系。同时,我也期待它能深入探讨中国古代的法律体系,包括刑法、民法、行政法等,以及这些法律是如何在实践中被运用和修改的。例如,汉代的察举制是如何选拔官员的?唐代的律令制度又为何成为后世的典范?明清时期的司法实践,又有哪些值得深思的地方?“当代中国史学的(第2版)”这个标签,也让我相信这本书会运用最新的政治史和法律史研究成果,对中国古代的政治运作和法律制度进行更为深刻和全面的分析。

评分作为一名对中国古代哲学思想颇有研究的爱好者,我总是希望能够深入理解中华文明的根脉是如何形成的,而历史是这一切最直接的载体。以往阅读的史书,虽然也会涉及思想家及其著作,但往往停留在概念的介绍,难以触及思想产生时的社会土壤和文化背景。《中国通史》(第2版)的规模和“汇聚集体智慧”的定位,让我对它寄予厚望。我期待它能在哲学思想、宗教信仰、学术流派等方面,能够有更细致、更深入的论述。例如,在春秋战国时期,诸子百家争鸣的盛况,是如何与当时的社会变革、政治动荡、经济发展相互激发的?道家思想在历史上的不同解读和流变,又如何影响了士大夫的政治抱负和人生选择?佛教传入中国后,是如何与本土文化进行融合,最终形成具有中国特色的佛教体系?这部巨著是否能提供丰富的史料支撑,清晰地梳理出这些思想演变的脉络,展现思想的活力与生命力,而非仅仅陈列概念。同时,“当代中国史学的(第2版)”这一表述,也让我相信它会运用最新的研究成果和学术方法,对这些复杂的思想史问题进行全新的解读,带来耳目一新的认识。

评分小贵

评分小贵

评分收到了,感觉还不错。就是少了3本,希望尽快解决!影响心情!

评分小贵

评分小贵

评分小贵

评分收到了,感觉还不错。就是少了3本,希望尽快解决!影响心情!

评分小贵

评分收到了,感觉还不错。就是少了3本,希望尽快解决!影响心情!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有