具体描述

产品特色

编辑推荐

2017年精装典藏版,增录新版自序

卖血是为了娶亲,是为了救治重病的儿子,是为了郑重款待贵客,是为了不被饿死,是为了生存。但是 终,还是为了爱和可笑的尊严。

入选韩国《中央日报》100部必读书、韩国大学中文教材

入选中国百位批评家和文学编辑评选的“20世纪90年代10大作品”

海报:

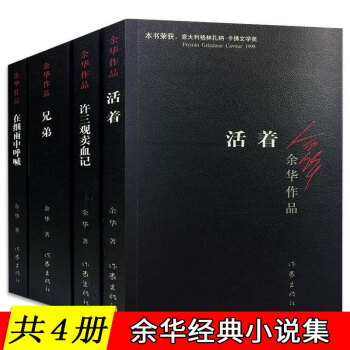

内容简介

《许三观卖血记》是余华于1995年创作的一部长篇小说,故事发生在五六十年代的中国。讲述了丝厂工人许三观的卖血经历。他卖血是为了娶亲,是为了救治重病的儿子,是为了郑重款待贵客,是为了不被饿死,是为了生存。但是 终,还是为了爱和可笑的尊严。

《许三观卖血记》是中国人生活的生动写照,余华用诙谐幽默的方式阐释了整个社会的荒谬。他塑造了一群有着狂热的生活欲望,在生死关头能够坚守尊严、团结一致的小人物,是一部将中国平民的世界观、人生观、价值观——“三观”描绘得淋漓尽致的杰出作品。

作者简介

余华

1960年4月出生,曾经从事过5年的牙医工作,1983年开始写作,主要作品有《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》《兄弟》《第七天》等。作品已被翻译成40多种语言,在美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、日本等40多个国家和地区出版。曾获意大利格林扎纳·卡佛文学奖(1998年),法国文学和艺术骑士勋章(2004年),法国国际信使外国小说奖(2008年),意大利朱塞佩·阿切尔比国际文学奖(2014年)等。

精彩书评

与《活着》相比,《许三观卖血记》的内核有着更多希望的亮色……不过,余华并非要为主人公所经历的生活敲锣打鼓,他或许不会再想给笔下那些可怜的人物做毫无审美感的手术,但他没有放弃给折磨人的社会历史拔牙。

——美国《时代》周刊

《许三观卖血记》情节清晰,易于理解;所有故事都以一种明确的节奏到来;情节片段全部铺展开来,水到渠成,人物关系、矛盾顺理成章地呈现在读者面前,丝毫没有拐弯抹角、矫情的感觉……我们发现,余华和他的作品,都是满溢着智慧的宝石。

——意大利《庸俗》杂志

精彩书摘

许三观坐在瓜田里吃着西瓜,他的叔叔,也就是瓜田的主人站了起来,两只手伸到后面拍打着屁股,尘土就在许三观脑袋四周纷纷扬扬,也落到了西瓜上,许三观用嘴吹着尘土,继续吃着嫩红的瓜肉,他的叔叔拍完屁股后重新坐到田埂上,许三观问他:

“那边黄灿灿的是什么瓜?”

在他们的前面,在藤叶半遮半掩的西瓜地的前面,是一排竹竿支起的瓜架子,上面吊着很多圆滚滚金黄色的瓜,像手掌那么大,另一边的架子上吊着绿油油看上去长一些的瓜,它们都在阳光下闪闪发亮,风吹过去,先让瓜藤和瓜叶摇晃起来,然后吊在藤上的瓜也跟着晃动了。

许三观的叔叔把瘦胳膊抬了起来,那胳膊上的皮肤因为瘦都已经打皱了,叔叔的手指了过去:

“你是说黄灿灿的?那是黄金瓜;旁边的,那绿油油的是老太婆瓜……”

许三观说:“我不吃西瓜了,四叔,我吃了有两个西瓜了吧?”

他的叔叔说:“没有两个,我也吃了,我吃了半个。”

许三观说:“我知道黄金瓜,那瓜肉特别香,就是不怎么甜,倒是中间的籽很甜,城里人吃黄金瓜都把籽吐掉,我从来不吐,从土里长出来的只要能吃,就都有营养……老太婆瓜,我也吃过,那瓜不甜,也不脆,吃到嘴里黏糊糊的,吃那种瓜有没有牙齿都一样……四叔,我好像还能吃,我再吃两个黄金瓜,再吃一个老太婆瓜……”

许三观在他叔叔的瓜田里一坐就是一天,到了傍晚来到的时候,许三观站了起来,落日的光芒把他的脸照得像猪肝一样通红,他看了看远处农家屋顶上升起的炊烟,拍了拍屁股上的尘土,然后双手伸到前面去摸胀鼓鼓的肚子,里面装满了西瓜、黄金瓜、老太婆瓜,还有黄瓜和桃子。许三观摸着肚子对他的叔叔说:

“我要去结婚了。”

然后他转过身去,对着叔叔的西瓜地撒起了尿,他说:

“四叔,我想找个女人去结婚了。四叔,这两天我一直在想这卖血挣来的三十五块钱怎么花。我想给爷爷几块钱,可是爷爷太老了,爷爷都老得不会花钱了。我还想给你几块钱,我爹的几个兄弟里,你对我 好。四叔,可我又舍不得给你,这是我卖血挣来的钱,不是我卖力气挣来的钱,我舍不得给。四叔,我刚才站起来的时候突然想到娶女人了。四叔,我卖血挣来的钱总算是花对地方了……四叔,我吃了一肚子的瓜,怎么像是喝了一斤酒似的,四叔,我的脸,我的脖子,我的脚底,我的手掌,都在一阵阵地发烧。”

用户评价

从文学形式上来看,该书的语言简洁到了极致,每一个词语的选择都仿佛经过了精密的计算,没有一丝多余的赘述,却又恰到好处地传达了丰沛的情感。这种对语言的“瘦身”,反而让作品的力量更集中、更具穿透力。它证明了文学的力量并非来源于词藻的堆砌,而是源于对生活本质的深刻理解和对人物命运的真诚关怀。阅读过程中,我多次停下来,不是因为不懂,而是因为那些句子本身像一句句精炼的格言,需要时间去细细咀嚼其中的味道。这种“极简”的表达方式,与作品所承载的宏大主题形成了奇妙的反差,也正是在这种反差中,我们得以窥见作者对“存在”这一永恒命题的深刻思索,它是一种历经磨砺后才能达到的,返璞归真的文学境界。

评分读完之后,我最大的感受是,真正的伟大往往藏于那些看似微不足道的生活细节之中。这本书给予读者的,并非是一场跌宕起伏的戏剧,而是一面棱镜,折射出日常生活中那些被我们习惯性忽略的重量。它不像那些铺陈宏大叙事的作品,非要用华丽的辞藻堆砌出史诗感,而是选择了一条更具穿透力的道路——直面“日常的残酷”。这种残酷不是外部的暴力,而是内生的、关于如何体面地活下去的挣扎。每一次翻页,都像是一次对自身信念的拷问。我尤其欣赏其中蕴含的那种韧性,它不是盲目的乐观,而是在看清了生活的全部灰暗之后,依然选择用一种近乎固执的姿态去面对。这种对个体生存意志的深刻挖掘,使得整部作品的意蕴,远远超出了故事本身所处的时代背景,具有了某种超越性的哲学意味。

评分这部作品展现了一种罕见的文学勇气,它敢于直视人性的幽暗面,却又在最深的绝望处,挖掘出人性中闪烁着微弱却坚不可摧的光芒。如果用色彩来形容,它并非黑白分明,而是由无数种介于两者之间的灰色调构成的。这种复杂性,正是它区别于许多简单化处理人性主题的作品的地方。它不给你一个简单的“好人”或“坏人”的标签,而是让你看到,在极端的生活压力下,“人”这个概念是如何被不断地重塑和考验的。我尤其欣赏那种不动声色的悲悯,它没有煽情,但那种深沉的关怀如同冬日里的一捧炭火,虽然光芒微弱,却足以温暖被严寒包裹的心灵。这种含而不露的叙事张力,是衡量一部作品是否具有持久生命力的重要标准。

评分这本书的叙事节奏感把握得极为精妙,它没有一味地追求情节的快速推进,反而像一位老练的匠人,在打磨一块璞玉。那些看似重复或琐碎的段落,其实都是在为最终的情感爆发积蓄力量。这种“慢”并非拖沓,而是一种必要的铺垫,是为了让读者能够真正沉浸到那个特定的人生境遇中去,去感受主角内心的每一次痉挛和每一次喘息。更令人称道的是,作者在刻画人物时,始终保持着一种克制的距离感,既不完全代入,也不完全抽离,使得人物的复杂性得以充分展现。他们有弱点,有矛盾,但正是这些真实的不完美,构建了他们令人动容的完整人格。阅读过程,与其说是读故事,不如说是一种心灵的共振,你仿佛能清晰地听到那个时代背景下,每一个普通人为了“活下去”而发出的沉重呼吸声。

评分这部作品的魅力,初读时或许只觉其叙事如涓涓细流,不动声色地淌过生活的每一个角落,但随着文字的深入,那种不动声色的力量便如磐石般显现出来。它不是那种喧嚣夺目的烟火,更像是一种沉淀了岁月的老酒,初尝平淡,回味却悠长而醇厚。作者的笔触,看似信手拈来,实则精准地捕捉了时代洪流下个体命运的微妙颤动。那些描绘的场景和人物,没有矫揉造作的渲染,却在最朴素的描摹中,蕴含着对人性深层困境的深刻洞察。我常常在合上书页之后,依然能感受到那种无声的压迫感,那是一种关于生存、关于尊严,在巨大命运面前个体所能迸发出的最原始的抗争。这种“朴实”与“深远”的平衡,让人不得不佩服作者对语言的驾驭达到了炉火纯青的地步,它不刻意说教,却字字珠玑,直抵人心最柔软也最坚硬的部分。

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有