具体描述

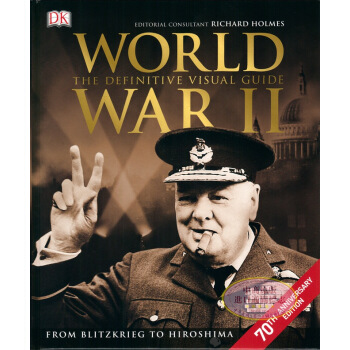

Product Details HardcoverPublisher: DK Language: English ISBN-10: 0241184185 ISBN-13: 978-0241184189

内容简介 This is the definitive visual history of the people, politics and events of the epic conflict that shaped the modern world, World War II. From the build-up of hostility in the years leading up to the war, through to the reverberations still felt in the aftermath, this is a compelling, accessible and immediate history of perhaps the most complex, frightening and destructive event in global history, World War II. You can discover how deep-seated local fears and hatreds escalated into one vast global conflict that was fought out to the bitter end. You can find out about key battles, political and economic forces, individual leaders and technological advances that influenced the course of the war. Cross-referencing appears throughout and timelines and global maps establish an overview of each year of the conflict, from the rise of Hitler and the Nazi party to Pearl Harbor, Hiroshima and the D-Day landings. Packed with images, including rarely seen colour photographs and unforgettable first person accounts, World War II is a uniquely accessible account of history's most devastating conflict.

用户评价

坦白说,我最初有些担心,市面上同类“视觉大百科”往往容易流于表面,图多字少,缺乏深度。然而,这本书成功地跨越了这一鸿沟。它的配文虽然精炼,但其信息密度和历史洞察力是惊人的。每一组图片往往都附带着一段经过严谨考证的说明文字,这些文字不仅仅是图片的简单注释,它们常常是解读关键历史瞬间的钥匙。比如,对于斯大林格勒战役的几张雪地照片,文字部分精准地指出了当时苏军战术调整的关键节点,以及后勤补给如何成为决定性因素。这种文字与图像的“双核驱动”,使得读者在被视觉震撼的同时,认知上也得到了实质性的提升。它不是简单地罗列照片,而是在用照片作为论据,构建一个有力的历史论点。对于渴望深入了解历史细节,但又希望阅读体验不那么沉闷的读者来说,这种平衡是近乎完美的典范。

评分这本书的装帧简直令人惊叹,那种厚重感和纸张的质感,拿在手里就仿佛触摸到了历史的脉搏。内页的印刷工艺达到了教科书级别的水准,色彩的还原度极高,特别是那些战争场景的彩色照片,细节清晰到能分辨出士兵服装上的尘土和硝烟的痕迹。我特别留意了那些地图的排版,它们不仅标注清晰,而且设计上兼具了学术的严谨和视觉的冲击力,即便是不熟悉战役细节的读者,也能迅速建立起宏观的地理概念。装帧设计上,封面的选择也颇具匠心,它没有选择最常见的标志性画面,反而用了一种更具象征意义的构图,初看或许平淡,细品之下,却蕴含着对那段历史复杂性的深刻理解。这本书的物理呈现本身就是一种对“权威性”的宣言,它告诉你,这不是一本随便翻阅的杂志,而是一部值得珍藏的史诗级作品。从书脊的韧性到内页的骑马钉工艺,每一个细节都透露出出版方对内容严肃性的尊重。拿到手的那一刻,我几乎可以肯定,这是一部会摆在我书架上最显眼位置的镇馆之宝,它的存在本身,就是对“视觉定义”这一概念最好的诠释。

评分从收藏角度来看,这本书的价值是不可估量的。它不仅仅是一部工具书,更像是一份跨越时代的视觉档案的精选集。我注意到许多照片的来源标注非常详尽,有些甚至是首次公开发表的私人收藏片段。这本身就说明了其资料搜集工作的艰巨性和权威性。对于研究者而言,这些清晰、经过校对的图像资料是进行二次创作和分析的宝贵资源。而对于普通爱好者,它提供了一个清晰、无偏见的视觉窗口,去直观感受那场人类历史上最残酷的冲突。这本书的出现,重新定义了“视觉历史文献”的黄金标准,它成功地将博物馆级别的珍贵资料,以一种大众可以接受和欣赏的形式呈现出来。我可以说,任何一个对二十世纪历史抱有严肃兴趣的人,都应该拥有这样一部可以随时翻阅、时时可获得新启发的宝贵资料集。

评分这本书的编排逻辑非常流畅,它没有采用传统的、僵硬的编年体结构,而是以“主题”和“战区”为核心进行了区域划分,这极大地提升了阅读的连贯性和代入感。例如,关于太平洋战场的部分,它没有仅仅停留在珍珠港和中途岛,而是深入探讨了瓜岛丛林战的残酷性,以及海军航空兵的战术演变,其间穿插的航母照片和机型细节图,专业性令人称道。更妙的是,它总能在最紧张的战役描述后,穿插一些描绘后方日常生活的图片,比如伦敦的防空洞场景,或者美国工厂里的女工群像,这种宏大叙事与微观个体命运的交织,让整个二战的图景变得更加立体和完整,避免了纯粹军事作品常见的“去人性化”倾向。这表明编纂团队在梳理庞杂史料时,做出了非常高明和平衡的取舍,既满足了军事迷对细节的渴求,也照顾了普通历史爱好者对人文关怀的关注。

评分我过去阅读了很多关于二战的文献,多数侧重于政治决策或战术分析,但这本书给人的感觉是完全不同的维度——它仿佛是一部基于影像的叙事史诗。它没有用大量晦涩难懂的军事术语去堆砌篇幅,而是巧妙地利用大量未曾谋面的照片和档案影像,让历史自己“说话”。举例来说,描述诺曼底登陆的部分,它没有花费大段文字去描述指挥官的焦虑,而是通过几张俯拍的登陆艇照片,配以简短的日期和地点标注,那种身临其境的压迫感和混乱感就扑面而来,比任何文字描述都要来得震撼。这种“少即是多”的叙事策略,极大地解放了读者的想象力,使得历史不再是冰冷的文字堆砌,而是鲜活的、充满人性的场景重现。阅读体验中,我发现自己不再是被动接受信息,而是主动在影像中寻找线索,去拼凑和理解那些伟大转折点背后的真实面貌。这种高度依赖视觉媒介的叙事方式,无疑是历史普及的一个巨大飞跃。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有