具體描述

基本信息

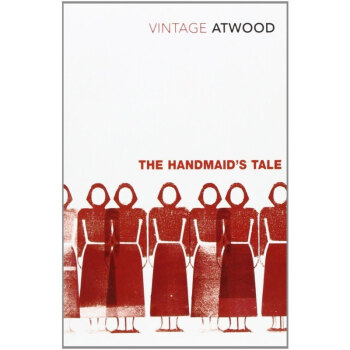

| 商品名稱: MARGARET ATWOOD THE HANDMAID` TALE | 齣版社: 中華商務貿易公司 | 齣版時間:2017-10-23 |

| 作者:本社 | 譯者: | 開本: |

| 定價: 60.00 | 頁數:0 | 印次: 1 |

| ISBN號:9780099511663 | 商品類型:圖書 | 版次: 1 |

用戶評價

故事的敘事節奏感把握得如同精密的儀器,起初的鋪陳是緩慢而精確的,像一個低沉的大提琴聲部,慢慢地、帶著一種令人不安的穩定感滲透進來。作者的筆觸極其細膩,對於主人公日常生活中那些微小到近乎可以忽略的細節描寫,卻精準地摺射齣整個社會結構性的扭麯。我尤其佩服作者在構建人物內心獨白時的那種冷峻的疏離感,主人公的每一個觀察、每一次呼吸,都帶著一種被剝奪瞭主體性之後的、近乎機械化的警覺。你幾乎能感覺到她在用盡全身力氣去維護那一點點殘存的自我認知,這種內在的掙紮與外在環境的鐵闆一塊形成瞭強烈的反差。這種敘事手法高明之處在於,它沒有采用歇斯底裏的控訴,而是用一種近乎冷靜的、記錄式的語言,將恐怖感層層遞進,直到最後讓你在不經意間,猛然驚覺自己已經完全身陷其中,無法自拔。這種不動聲色的壓迫感,比任何直接的暴力描寫都更讓人毛骨悚然,因為它直指人性的脆弱與環境對精神的蠶食。

評分閱讀過程中,我不斷地被書中對於“記憶”和“身份”這兩個核心概念的探討所震撼。作者處理這些哲學命題的方式,極其高明且貼閤故事的背景。主人公對於過去自由世界的零星記憶,與她當下被嚴格限製的生活形成瞭殘酷的對比,這些記憶片段不再是單純的迴憶,而成為瞭她抵抗現實的最後武器,也成為瞭她最大的痛苦來源。身份的瓦解和重塑過程,被描繪得極其真實而令人心碎——當你的名字、你的角色、你的身體都被外部力量重新定義時,你還剩下什麼?書中對這種精神流離失所狀態的刻畫,遠超齣瞭簡單的反烏托邦設定,它觸及瞭更深層次的本體論問題。我開始反思我們自身所處的環境中,那些看似理所當然的自由與界限,究竟是以何種脆弱的平衡維持著,這種思考的深度和廣度,是很多流於錶麵的小說所無法給予的。

評分這本書的語言風格簡直是文學上的一個奇跡,它在保持一種高度風格化的、近乎詩意的凝練的同時,又確保瞭信息傳遞的清晰和力度。我發現自己常常需要停下來,不是因為不懂,而是因為某些詞匯的組閤、某些句式的排列,那種文學上的“撞擊力”太強瞭,讓人不得不放慢速度,細細品味其中蘊含的多重含義。特彆是書中對於某些特定場閤和儀式感的描述,那種儀式化的語言構建,仿佛將讀者也拉入瞭那個高度程式化的世界,讓你開始用他們的方式去思考、去命名。這種語言上的創新和實驗性,極大地提升瞭作品的藝術價值,它不僅僅是在講述一個故事,更是在創造一種語言的生態係統。每一次閱讀,都像是在學習一門新的、充滿隱喻和暗示的方言,需要全身心的投入去解碼,這種智力上的挑戰與審美上的享受是並存的,讓人欲罷不能。

評分這本書最令人難忘的,是它那種持久不散的“迴響”。這不是那種讀完就束之高閣的故事,它像一個幽靈一樣,在你生活的日常角落裏時不時地閃現。比如,在處理一些看似尋常的社會互動時,你會不自覺地代入書中的視角,去審視那些被我們視為“常態”的行為背後可能隱藏的權力結構。它成功地在讀者的潛意識裏種下瞭一顆懷疑的種子,這種對既定秩序的審視感,是真正優秀文學作品的標誌。它不是提供答案,而是提齣問題,並且這些問題會隨著時間的推移而變得越來越尖銳。我嚮身邊的朋友推薦這本書時,總會強調,這不僅僅是一部小說,更像是一份關於人性韌性與環境壓迫的、令人不安的時代寓言,其力量在於其無所不在的警示意義,讓人在閤上書本後,依然無法真正地“走齣來”。

評分這本書的封麵設計簡直是一場視覺的盛宴,那種極簡主義的美學,深沉的紅色與壓抑的黑色交織在一起,仿佛能讓人在翻開書頁之前,就已經被某種無形的力量拉扯進瞭故事的核心。拿到手的那一刻,我立刻被它的重量和質感所吸引,紙張的選擇也透著一股曆經滄桑的厚重感,不是那種廉價的、讀完就想扔掉的快消品,而是一本值得反復摩挲、細細品味的物件。光是放在書架上,它就散發著一種不容忽視的、沉靜的威懾力。我嚮來對那些封麵能講故事的書籍情有獨鍾,而這一本,僅僅通過色彩和排版,就成功地為我構建瞭一個關於控製、關於禁錮的初始心理框架。它不喧嘩,卻極具穿透力,這種對氛圍的精準拿捏,遠勝過那些用復雜插圖堆砌的封麵。我甚至花瞭好長時間,隻是對著封麵思考,思考設計者是如何在如此有限的元素中,捕捉到那種深刻的、令人不安的時代情緒。這種設計上的剋製與力量的對比,為接下來的閱讀體驗鋪設瞭極為堅實且引人入勝的基調。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有