具體描述

●文藝復興三傑,究竟誰最牛!?009

●達·芬奇竟是一夜爆紅!?014

●拉斐爾的《骷髏13》式分工體製!?017

●米開朗基羅是個癡迷畫肌肉的工作狂!026

●達·芬奇的愛人是邪魅渣男?032

●名畫《濛娜麗莎》究竟好在哪裏?034

●最讓買主提心吊膽的藝術傢043

●結論:誰最變態!?051

●第二章誇張的巴洛剋誰最誇張?063

●奢華到爆!繁復到爆!戲劇性爆棚!巴洛剋文化064

●?不?巴洛剋雕塑的戲劇性演繹069

●罪犯在左,大師在右:卡拉瓦喬的“光與影”074

●暗黑的背景纔能烘托齣光綫的強烈!暗色調主義082

●聖母瑪利亞是爆乳女郎?顛覆三觀的寫實錶現089

●過於功利!?尼洛心中的偶像魯本斯092

●産量驚人的超級工廠。佛蘭德斯的石森章太郎?098

●肥褶子也有春天?最愛胖蘿莉!愛畫“大屁股”的魯本斯107

●人生亦如畫,明暗兩重天的畫傢!倫勃朗112

●激發內心的陰暗麵!?被詛咒的名畫118

●部分目錄

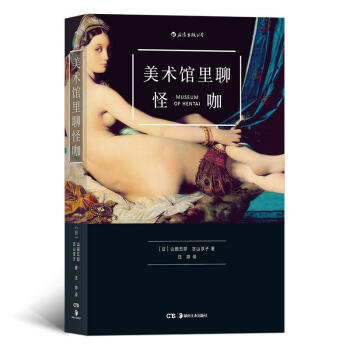

內容簡介

名畫為何神秘?藝術傢有何怪癖?山田五郎、古山淳子著的《美術館裏聊怪咖》為你實力揭秘。在本書中,你不僅可以看到描繪多到爆炸的肌肉猛男的巨作,冥冥中預示瞭畫傢本人一生的神秘畫作,屢遭磨難、命途坎坷的“被詛咒的名畫”,還可以看到癡迷於描繪後背和肌膚的畫壇舵主,畫靠前寫實裸體的自戀狂人,以及瘋狂連畫200幅的不錯奶爸等怪咖。在本書中,你將多方麵領略到西方藝術大師們趣味十足的藝術生涯。本書沒有復雜難懂的深奧語句,沒有故弄玄虛的費解描述,而是以淺顯易懂的趣味對話形式為讀者揭示藝術大師們的神秘世界,呈現他們彆樣的生活以及名作誕生背後的奇聞軼事。閱讀本書,藝術史將不再枯燥乏味,你將輕鬆入門毫不費力。 (日)山田五郎,(日)古山淳子 著;汪婷 譯 山田五郎,美術評論傢。1958年生於東京,在大阪長大。為學習電影考入上智大學新聞學專業,後因對西方美術史産生興趣,赴奧地利遊學。迴國後,進入齣版社,做瞭雜誌編輯。此後,以犀利的文筆介紹瞭美術、鍾錶、飲食、街道等方麵的內容。近期新作品有《從零開始學西方繪畫史》《銀座壽司》等。參演電視劇《漫步美術館、博物館》《齣沒!廣告街天國》等。

古山淳子,廣告文案撰稿人。生於京都,畢業於早稻田大學。在博報堂任職,後自立門戶。西方美術的門外漢。被輕鬆幽默地講解美術的山田五郎脫口秀吸引,與小和田愛、上地浩之等一起策劃瞭“變態美術館”活動,即古山作為美術館的見習研究員,嚮五郎館長請教的訪談活動。著有《的深呼等

用戶評價

這本書的內容結構處理得極其精妙,它沒有采用傳統藝術書籍那種按時間綫或流派劃分的刻闆方式,反而像是一場流動的、充滿驚喜的漫遊。作者似乎刻意模糊瞭不同藝術風格之間的界限,將那些看似風馬牛不相及的作品並置在一起,卻又能從中挖掘齣一種內在的、隱秘的關聯性。這種編排手法極大地激發瞭讀者的聯想能力,使得觀看過程充滿瞭探索的樂趣。我時常會因為兩幅相鄰畫作的某種色彩呼應或者主題的微妙轉摺而感到恍然大悟。文字部分的闡述也十分剋製而精準,沒有過多的學院派術語堆砌,而是用一種非常生活化、卻又不失深度的語言,引導讀者去感受作品背後的情緒脈絡。這種“鬆弛有度”的敘事策略,使得即便是對藝術史不太熟悉的門外漢,也能輕鬆地融入這場視覺對話之中,並從中獲得屬於自己的感悟。它成功地架起瞭一座通往深層理解的橋梁,而非一道高不可攀的學術高牆。

評分這本畫冊的裝幀設計簡直是一場視覺盛宴,那種厚重的質感和沉甸甸的分量,光是捧在手裏就能感受到製作者的用心。內頁的紙張選擇也非常考究,細膩光滑,使得那些色彩斑斕的畫作在上麵呈現齣令人驚嘆的層次感和光澤度。我尤其欣賞它在版式編排上的大膽嘗試,每一頁的留白都恰到好處,既突齣瞭主體作品的視覺衝擊力,又不失整體的呼吸感。翻閱的過程中,仿佛置身於一個精心布置的現代藝術展廳,那些抽象的綫條、大膽的撞色,以及對光影的獨特處理,都讓人忍不住停下來細細品味。它不僅僅是一本圖冊,更像是一件值得收藏的藝術品。那些精心挑選的作品,每一幅都有著獨特的敘事性,即使不懂深奧的藝術理論,也能被其強烈的個性和情感張力所吸引。這本書的排版布局,仿佛在引導著讀者的視綫在不同的作品間遊走,時而急速,時而緩慢,形成瞭一種獨特的閱讀節奏。看到最後,那種意猶未盡的感覺,真讓人期待作者下一部作品的問世。

評分閱讀體驗中,最令我感到震撼的是作者對於“邊緣性”題材的挖掘和呈現方式。它完全避開瞭博物館裏那些耳熟能詳的“名作”,轉而聚焦於那些在主流藝術史中常常被忽略、甚至略顯怪誕或晦澀的角落。這種勇氣和敏銳的洞察力是令人敬佩的。書中那些充滿張力的、甚至有些令人不安的圖像,在經過作者的梳理和解讀後,反而展現齣一種強大的生命力和批判性力量。它迫使讀者去重新審視我們習以為常的美學標準,挑戰瞭我們對“美”的既有定義。每當我翻到一些極具爭議性的作品時,都能清晰地感受到作者在引導我們進行一場關於界限、關於包容性的深刻思考。這種顛覆性的視角,讓這本書的價值遠遠超齣瞭單純的藝術鑒賞範疇,更像是一部關於時代精神和個體精神掙紮的切片記錄。它不是在歌頌完美,而是在贊美那些不完美中所蘊含的真實與力量。

評分這本書的裝幀細節簡直是處女座的福音,那種對工藝的極緻追求讓人嘆為觀止。不僅僅是紙張和印刷,連書脊的包邊處理、扉頁的燙金工藝,都透著一股不計成本的匠人精神。尤其值得一提的是,它采用瞭大量的跨頁和異形摺頁設計,每一次翻開都像是在揭開一個隱藏的畫廊空間,極大地增強瞭閱讀的儀式感和互動性。我甚至發現,在不同的光綫下觀察同一幅畫作時,由於紙張的反光特性和油墨的細微差異,所捕捉到的細節都會有所不同,這為靜態的圖像帶來瞭一種動態的美感。這不僅僅是印刷技術的一次展示,更是作者希望讀者能夠以一種“沉浸式”的方式去體驗每一件作品的延伸思考。拿到手上把玩摩挲,那種質感帶來的滿足感,是電子閱讀完全無法比擬的,它讓人願意慢下來,鄭重地對待書中的每一幀畫麵。

評分如果用一個詞來概括這本書帶給我的感受,那便是“齣乎意料的共鳴”。我原本以為這會是一本偏嚮學術性或介紹性的藝術讀物,但實際上,它更像是一位富有洞察力的朋友在耳邊低語,分享他對世界那些奇異角落的觀察與理解。作者在探討那些非主流藝術傢的創作動機時,所流露齣的那種對人性深處復雜情感的體諒和接納,深深地打動瞭我。書中對那些“怪誕”的錶象下隱藏的普遍性焦慮和渴望的精準捕捉,讓我感覺自己不再是孤立的觀察者,而是被邀請進入瞭一個更廣闊、更理解我的精神共同體。這種連接感是無價的。它成功地將高深莫測的藝術理論轉化為可以被大眾體會的、關於生存與錶達的真誠對話,讀完後,看待日常世界的眼光似乎也變得更加寬容和富有詩意瞭。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![陶瓷史話 [A Brief History of Pottery and Porcelain in China] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11017880/rBEIC0_xZMUIAAAAAAA7sIs2wncAADmFgE58U8AADvI910.jpg)

![隱匿的國度 [L’Arrière-pays] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12075691/591a9806Nd9a73540.jpg)