具体描述

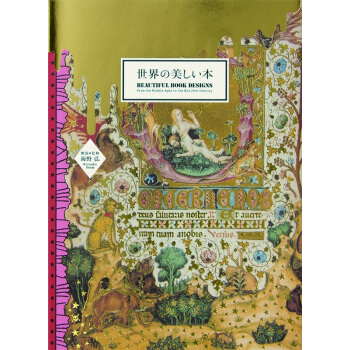

世界の美しい本

監修:海野 弘

ペーパーバック: 312ページ

出版社: PIE International ; Bilingual版 (2016/3/24)

言語: 日本語

ISBN-10: 4756247040

ISBN-13: 978-4756247049

発売日: 2016/3/24

商品パッケージの寸法: 19 x 2.5 x 26 cm

内容紹介

The Book of Kells (said to be the most beautiful book in the world), Leicester Codex (the most expensive book by Leonardo da Vinci), Decorative Scripture in Middle Ages, Gift Books in late 19th century, Design Books in the era of Art Nouveau & Art Deco, Penguin Book Covers... This is a complete collection of over 100 'Beautiful Books' in the world, printed with high-quality. Although the body text is in Japanese, the title of each book appears in its original language, and the complete book list including the year of publication, country, and the owner is written in English. A treasured book for book lovers, printings, and those who love classic culture in the West. Following libraries and museum have the books introduced in this book. Pierpont Morgan Library New York, Library of Congress, Washington DC, New York Public Library New York, Museum of Fine Arts Boston, The Wolfsonian FIU Library Florida,

出版社からのコメント

美しい「紙の本」の壮大な歴史と物語

世界一美しい本といわれるケルトの装飾写本『ケルズの書』、手彩色の豪華本全盛期の中世の装飾写本、ウィリアム.モリスが定義した「美しい本」、世紀末のギフト.ブックからアール.ヌーヴォー、デコ期のデザイン書籍まで、解説付きで紹介する贅沢な1冊。

内容(「BOOK」データベースより)

美しい「紙の本」の壮大な歴史と物語。中世の豪華な装飾写本、初期の印刷本、17‐18世紀の挿絵と図鑑。ウィリアム.モリスによって定義された「美しい本」、19世紀のプライヴェート.プレス。モダン.デザインとアヴァンギャルド、タイポグラフィの発達、花の様式の変遷etc。

著者について

Hiroshi Unno: Born in Tokyo, Japan, a writer specialized in art, film, music, city theory and novel.

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

海野/弘

1939年東京生まれ。評論家、作家。早稲田大学ロシア文学科卒業。平凡社に勤務。『太陽』編集長を経て、独立。美術、都市論、文学、映画、音楽、ファッションなど幅広い分野で執筆を行う。著作多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

用户评价

坦白说,我购买这本书的初衷是想找些灵感来优化我自己的个人藏书空间展示。但翻阅之后,我发现它提供的价值远超我的预期。它让我开始以一种全新的、更具批判性的眼光去审视我书架上的每一本书。比如,某本我原以为设计很棒的书,在对照了书中的标准后,发现它在装订强度上其实存在隐患;又比如,某本设计平平的书,在了解了它背后的时代背景后,其设计选择反而变得可以理解。这本书更像是一个强大的“滤镜”,它教会我如何透过表面的美观,去洞察设计背后的意图、技术限制和文化语境。它极大地提升了我对“好设计”的鉴赏阈值,让我从一个被动的接收者,变成了一个主动的思考者和品鉴者,这种思维上的提升,远比那些漂亮的图片本身来得更为宝贵和持久。

评分我一直对不同文化背景下的书籍设计理念充满好奇,这本书的国际化视角非常吸引我。它不仅仅是展示了“漂亮的”书,更深层次地挖掘了设计背后的文化基因和时代精神。举例来说,对比某些欧美书籍的奔放大气和日系设计的精微内敛,这本书提供了一个绝佳的横向比较平台。我尤其欣赏其中对“字体的选择与应用”这一环节的深入剖析,那种对每一个字形笔画都进行考量的态度,简直是细节控的福音。在阅读过程中,我能明显感觉到不同语言版本在处理视觉重心和阅读流向上的微妙差异,这让我对排版的全球化挑战有了更直观的认识。它不是那种空泛地喊口号说“设计要美”,而是通过大量具体案例,手把手地教你如何通过设计语言来增强文本的力量,这种实践指导的价值是无可估量的。

评分作为一个长期在出版行业打转的人,我深知一本好书的诞生需要多少幕后工作的支撑,而这本书,简直就是一本活生生的“书籍制作教科书”。它不像传统的教科书那样枯燥乏味,而是用极其赏心悦目的视觉语言,将复杂的工艺流程变得生动有趣。从最初的纸张选择、印刷技术的革新,到最后成品检验的严苛标准,每一个环节的解析都详尽而专业。我特别关注了其中关于“可阅读性”与“艺术性”之间平衡的论述,很多设计师为了追求视觉冲击力而牺牲了读者的阅读体验,这本书却完美地找到了那个甜蜜点。那些关于色彩校准、墨层控制的讨论,让我这个外行都能感受到一丝匠人的温度,仿佛能闻到印刷车间里油墨特有的气味,这种沉浸式的体验是其他书籍无法比拟的。

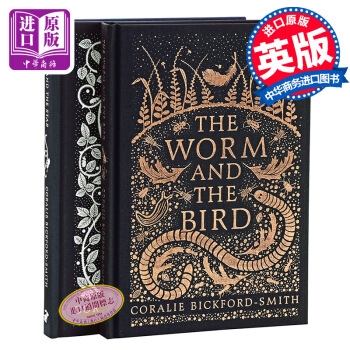

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种低调中透着精致的质感,一下子就把我吸引住了。拿到手里的时候,能感受到纸张的厚重和油墨的细腻,这本身就是一种享受。我特别喜欢它在排版上的那种克制与张扬的平衡,既有日式设计的严谨和留白,又在某些细节处透露出令人惊喜的创意火花。翻开内页,那些色彩的运用简直就是一场视觉的盛宴,每一页似乎都在诉说着一个关于美学和匠心的故事。特别是那些跨页的大图展示,排版布局的巧思让我不得不停下来细细揣摩,设计师是如何在有限的空间里,将视觉信息和艺术感染力完美融合的。这本书的装帧工艺也值得称赞,从线装到胶装的过渡自然流畅,体现了对图书本体的尊重,完全不是那种随便印印就完事的流水线产品。它让我重新思考了“阅读”这个行为,不再仅仅是信息的接收,更是一种对实体物件艺术价值的品鉴过程。

评分这本书的编排逻辑简直是教科书级别的流畅,它不是简单地堆砌图片,而是构建了一个清晰的知识脉络。从历史的溯源到当代的趋势分析,再到具体案例的拆解,每部分的过渡都设计得极其巧妙,让人不知不觉就读到了最后。我特别喜欢它对于“系列丛书设计”那一章节的论述,那种如何在保持统一视觉识别性的同时,又赋予每一册书籍独特个性的方法论,简直是神来之笔。它启发了我很多关于品牌视觉统一性的思考,不光是针对书籍,对于任何需要长期视觉输出的项目都具有指导意义。那种将复杂的理论通过精美的视觉化图表呈现出来的能力,体现了作者极高的设计素养和叙事能力,读起来毫不费力,收获却非常扎实。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有