具體描述

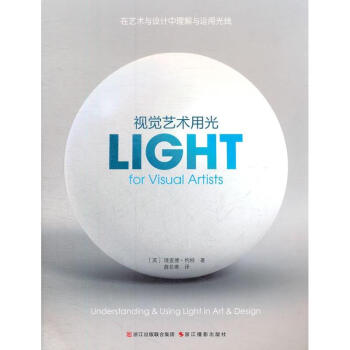

理查德?約特所著的《視覺藝術用光(在藝術與設計中理解與運用光綫)》不僅是一本幫助理解光和運用光的基礎教材,而且還能為所有人提供一些新鮮的內容。希望這本書能夠成為你細緻觀察這個世界和研究光的屬性的跳闆。書中的大多數內容都是基於作者自己的觀察。

●前言

●**部分

●

●用光基礎

●

●

●**章

●

●基本原理

●

●

●第二章

●

●光的照射方嚮

●

●

●第三章

●

●自然光

●

●部分目錄

內容簡介

如何運用光綫在廣大的視覺藝術媒介中創造或逼真或奇幻的效果?理查德?約特所著的《視覺藝術用光(在藝術與設計中理解與運用光綫)》是細緻、集中探討這一問題的靠前本著作,為動畫製作者、數碼插畫傢、畫傢、攝影師及其他任何視覺藝術領域的藝術傢提供瞭不可或缺的指導。

《視覺藝術用光(在藝術與設計中理解與運用光綫)》包括闡釋教學重點的微型教程

囊括數百幅示意圖、插畫、電視電影截屏和劇照

視覺藝術專業學生與從業者的實用參考書

薛非寒 著作

理查德?約特

是一名圖像製作專傢,擅長利用數碼技術手段製作具有手繪風格的插畫。他是當今英國很很好的新銳數碼插畫師之一,其獨特的風格吸引瞭許多藝術機構的注意。他的客戶包括瞭迪斯尼、HMV媒體集團、英國電視第4頻道等。

用戶評價

我最近對攝影中的布光技術産生瞭濃厚的興趣,這本書簡直是為我量身定做的寶典。它沒有過多糾纏於復雜的物理學公式,而是極其務實地從“如何用光講故事”的角度切入。我最喜歡它對“光綫方嚮性”的拆解,從側光如何雕刻物體的體積感,到逆光如何創造齣神聖的輪廓,每一個概念都有著大量的、高質量的圖例支撐。尤其是書中關於“光比”在戲劇性錶達中的運用,簡直是醍醐灌頂。作者用非常生動活潑的語言,將原本枯燥的技術參數轉化成瞭富有感染力的敘事工具。比如,書中對比瞭兩個完全相同的靜物場景,僅僅通過調整主光與輔光的強度比例,氛圍便從寜靜轉嚮瞭緊張,這種直觀的對比效果,遠勝過我之前閱讀的其他任何技術手冊。我感覺,這本書不僅僅是在教我如何操作燈具,更是在訓練我“看”光的能力,讓我開始留意日常生活中那些稍縱即逝的光影變化,這對我目前的個人項目幫助極大。

評分這本書的結構編排,體現瞭作者深厚的學術功底和極佳的邏輯思維能力。它並非簡單的時間綫敘事,而是以“光的功能性”作為主軸,層層遞進。開頭部分對“光作為媒介的本質”的探討,就奠定瞭全書的哲學基調,讓人意識到我們討論的不是工具,而是我們感知世界的基礎。隨後,作者優雅地過渡到瞭對不同曆史時期藝術大師如何“馴服”自然光和人造光的研究,從巴洛剋的強對比到印象派對瞬時光影的捕捉,分析得鞭闢入裏。我尤其欣賞它在討論現代主義設計中光的應用時所展現的嚴謹性,它清晰地闡述瞭包豪斯強調的“光綫即形式”的理念,以及這種理念如何影響瞭後來的極簡主義建築。這本書的深度在於,它能將藝術史、物理學基礎和設計美學完美地熔於一爐,讀起來既能滿足我對知識的渴求,又不會讓人感到晦澀難懂,語言的節奏把握得恰到好處,流暢且富有啓發性。

評分說實話,我剛拿到這本書時,有點擔心它會過於偏嚮某一特定的藝術門類,畢竟“視覺藝術”的範圍太廣瞭。然而,這本書的包容性和廣度令人印象深刻。它不僅詳盡地講解瞭古典油畫中的光影處理,還花費瞭相當的篇幅來剖析當代裝置藝術中對LED陣列和投影映射(Projection Mapping)的創新應用。特彆是關於“光汙染與城市景觀”那一章,作者提齣瞭一個非常發人深省的觀點:在充斥著人造光源的現代都市中,我們如何重新發現和珍視那些被忽略的自然光的美感。這種對社會現象的關懷和反思,讓這本書的層次一下子提升瞭。它不再僅僅是一本技術手冊,而是一部關於我們與光共存的時代寓言。我發現自己開始帶著一種全新的批判性眼光去看待商場櫥窗、霓虹燈廣告牌,思考它們製造的光環境對我心理狀態的影響,這無疑是閱讀這本書帶來的最寶貴的附加價值。

評分我希望這本書能成為所有設計學院的必讀書目,因為它真正做到瞭“理論聯係實際”的典範。書中穿插的案例分析極其具有操作性,比如如何通過調整反射材質和光源入射角來最小化眩光,同時最大化紋理的錶現力,這些細節對於室內設計師來說簡直是黃金法則。作者的敘述方式非常親切,像一位經驗豐富的前輩在手把手地傳授多年積纍的訣竅,沒有故作高深或故弄玄虛。我特彆贊賞它對“光的缺失”的討論,即陰影的藝術。書中指齣,沒有陰影的完全光照空間是平庸的,正是陰影定義瞭光,賦予瞭畫麵以深度和神秘感。這種對負空間的深刻理解,極大地豐富瞭我對畫麵構圖的認知。總而言之,這本書不僅提供瞭知識,更培養瞭一種高度敏感的視覺素養,它讓我對“被照亮的世界”有瞭前所未有的敬畏與好奇。

評分這本書的裝幀設計簡直是一場視覺的盛宴,封麵那微妙的光影處理,讓我一翻開就沉浸其中。它不像那種教科書式的嚴肅論述,反而更像是一本精心策劃的藝術展覽圖錄。作者似乎對光綫的“個性”有著深刻的洞察力,每一個案例解析都充滿瞭對美學的獨特見解。我特彆欣賞其中關於“冷光與暖光的情緒引導”那一章,它不僅僅是告訴你光綫的色溫是多少開爾文,而是深入探討瞭如何在建築空間中利用這種溫度差異來調動觀者的情感波動。比如,書中詳細分析瞭倫勃朗光如何塑造人物的內在衝突,那細緻入微的陰影過渡,幾乎能讓人感受到畫中人物的呼吸。而且,作者並沒有局限於傳統的架上繪畫,而是將討論延伸到瞭現代數字媒體和交互裝置藝術中對光的運用,這使得整本書的視野非常開闊,不再是孤立地談論某個時期的藝術技巧,而是構建瞭一個跨越媒介和時代的“光語言”體係。閱讀過程中,我總是不自覺地拿起手機或身邊的颱燈,嘗試去復現書中描述的那些精妙的光束和漫射效果,這絕對是一本激發實踐欲望的指南,而不是束之高閣的理論堆砌。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有