具体描述

基本信息

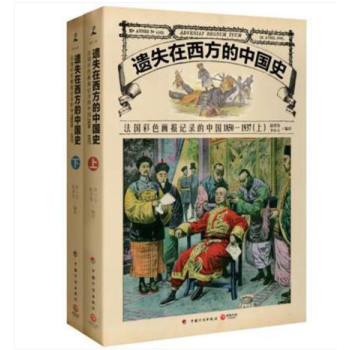

书名:遗失在西方的中国史:法国彩色画报记录的中国1850—1937

*价:198.00元

作者:赵省伟,李小玉 编译

出版社:中国计划出版社

出版日期:2015-12-01

ISBN:9787518202829

字数:400000

页码:560

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:

编辑推荐

★ 400张海外罕见彩色版画 20字西方一线记者现场报道

★ 中国较早的全景式彩色影像记录首度全译出版

★ 世界著名博物馆均未集齐的绝版彩色石印版画终获发行

目录

出版说明

序言一:兼听则明

序言二:它使欧洲更好地了解了中国

1850

中国皇帝(道光皇帝)

1861

咸丰皇帝(中国当今圣上咸丰皇帝)

咸丰皇帝(中国皇后)

1869

中国使团在巴黎(1 月 4 日抵达巴黎的中国使团全体工作人员)

1884

与中国和解

1884 年 8 月法国画刊刊载的马尾海战的画面

1890

1890 年 2 月英国《伦敦新闻画报》刊载的台湾汉族与“原住民”同欢的场景

1890 年 3 月英国《伦敦新闻画报》刊载的台湾“原住民”与西方人接触的画面

1890 年 3 月英国《伦敦新闻画报》刊载的在台湾探险的英国旅行家

1891

中国的大屠杀

清朝的民族主义

1893

中国对基督徒的新一轮屠杀

1894

甲午中日战争(首尔骚乱)

甲午中日战争(一艘清朝军舰被日军击沉)

一名法国海关检查员被中国人谋杀

一幅日本画(一名日本军官夺取清军旗帜)

1895

甲午中日战争(上海城门)

中国皇帝接见法国大使施阿兰

光绪帝接见外国使。出自 1901 年德国版图书《中国志》

光绪皇帝的新雪橇(在北海花园滑雪橇的光绪皇帝)

法国将军卡雷尔被黑旗军俘虏

1896

法国的宾客们(清朝杰出使臣李鸿章总督)

李鸿章

李鸿章烟卡

1897

在中国

1898

在中国(国王和......皇帝们的蛋糕)

日本漫画家笔下的列强掀起瓜分中国狂潮

中国本土宗教信徒于永安州殴杀法国传教士苏安宁及两名教徒

黑旗军起义

一次中国暴动(清朝正规军与黑旗军之间的争斗)

1899

P. 维克托兰殉难

两位法国军官在广州湾遇刺

1900

法军与清军交战(广州湾战役)

义和团

庚子事变(义和团)

庚子事变 ( 清朝正规军)

中国危机(反现代化的斗争)

庚子事变(夺取大沽炮台)

西太后(中国的亡夫太后)

庚子事变(大沽失陷)

法国上的慈禧与溥仪

清朝太后殿下

庚子事变(受中国正规军保护的外国人)

庚子事变(杀死外国联军)

北京使馆遭袭

庚子事变(德国公使克林德男爵被杀)

庚子事变(德国海军士兵烧毁总理衙门)

被中国军队围困的外国使团

在满洲(俄军击溃一支清军炮兵队)

义和团在奉天屠杀清朝基督教徒

庚子事变(清兵占领俄国边境)

满洲奉天教堂惨案

告别清朝派遣军海军总令——波狄艾海军上将

直隶总督李鸿章

中国人在招募志愿军

军队岁!(马赛的部队启程前往大清国)

八国联军向北京进军

在大沽(联军舰队被冰雪封住)

北京郊区(村民们拦住了清兵护送下的外国基督徒,直到清兵拿出护照和过境文书,村民才将他们放行)

攻占北京(联军的旗帜在故宫城门上方飘扬)

北京的联军。出自 1901 年德国版图书《中国志》

庚子事变(被解放的使团)

攻占北京(炮轰后的欧洲使馆区)

官方礼物

华伦将军在上海检阅法国军队

天津的一位法兰西女英雄

联军首领在北京召开会议

庚子事变(李鸿章与随行的俄日部队)

端王爷的画像

恭亲王。关联昌(关乔昌之弟,19 世纪中叶广州著名外销画家)据费利斯?比特摄影照片所绘

前往保定府

庚子事变(挂在墙上的 14 颗拳民头颅)

庚子事变(被法军从保定府解救出来的欧洲人)

远征保定府(法军先锋队在中国的一个村庄升起旗帜)

1900 年国博览会(中国馆)

一个驻扎在皇家陵墓旁边的法军营地

中国人的暴行(一个受刑的欧洲人)

清朝太后(放在一幅中国画后面。斯蒂芬?里德绘图)

美国胡博?华士所绘慈禧像

1901

庚子事变(一艘医院船内部)

庚子事变(北京教区主教樊国梁)

庚子事变(法军战胜)

庚子事变 ( 孔塔尔中尉阵亡 )

处决刺杀克林德男爵的凶手

庚子事变(保定府的处决)

在中国(在保定府执行的处决)

中国的新一轮处决

一起发生在天津的有预谋的地雷战

黑龙江上清军炮攻俄国战船的情景

杨村大战

在中国(俄英事件)

太后宫失火——马尔尚上校指挥救援

颐和园大火

北京的一场盛宴

从中国归来(法军士兵到达土伦)

撤离天津的朱阿夫兵团

从中国归来(华伦将军到达马赛)

从中国归来(华伦将军到达马赛)

在荣军院(中国远征军团军旗交接仪式)

荣军院的马达加斯加国旗和中国国旗

中国军队

德军与英军印度锡克兵冲突

1902

皇室回京

马尔尚上校回国

法兰西与俄罗斯—别太心急 ! 我们还在这儿呢

1902 年法国实寄明信片:列强瓜分中国

德国莱比锡出版的系列漫画明信片:中国的战争

1903

又一种恶习(法国的鸦片烟馆)

酷刑柱

1904

日俄战争(俄国骑兵前往满洲)

攻占西藏(英国军官与西藏人的会晤)

日俄战争爆发(日军鱼雷艇在旅顺港攻击俄军舰队)

瓦侯亭

中国的新一轮屠杀(慈禧太后向皇帝展示亲俄罪臣被砍下的头颅)

海参崴炮击中(让科夫上校夫人保护军旗)

车厢穿越贝加尔湖

开炮(旅顺港保卫战)

狩猎(哥萨克骑兵进入朝鲜村庄)

黄种人和白种人的对决

滑雪运送俄罗斯伤病员

在圣彼得堡 , 沙皇赞扬“瓦良格”号及“克莱茨”号海员。

在朝鲜的前几次交火——长春之战

在满洲(中国人和俄国人)

库罗帕特金将军会晤满洲高级官员

“彼托巴夫罗斯克”号被水雷击中(马克罗夫将军和 600 名俄国海员殉职)

鸭绿江战役中抢滩登陆的日军

日军强登辽东半岛

日金州丸号运输船被俄海参崴舰队击沉

在俄军猛烈炮火的攻击下,日军舰企图以自沉来阻塞旅顺港的航道

鸭绿江上的俄国侦察队。次小规模武装冲突

日军在亚当斯港登陆后向驶离旅顺的列车医院开火

日军的娱乐戏台

鸭绿江会战(一支英勇的俄国军乐队)

“初獭”号装甲舰在旅顺城前遭遇俄军水雷沉没

英勇之举(俄军传令员强行通过驶往旅顺的通道)

海下的旅顺保卫战

日军进攻一个俄国战壕

日本间谍在哈尔滨被处决

俄军处决日军间谍

三个日本间谍(中国人)被处决

满洲的雨季(日本炮兵部队正在穿越一个峡谷)

日法士兵间的血腥冲突

围攻旅顺口(日军进攻旅顺制高点)

在南(在矿场工作的中国劳工)

旅顺港日俄海军大战(在“凯萨尔维奇”号上)

旅顺防御战(俄军在悬崖下碎一支进攻部队)

在辽东半岛的海岸上(日本人收集被海水打上岸的俄国海员的尸体)

围攻旅顺口 ( 日本军事谈判代表再次要求旅顺口投降 )

日本军校里发生的“小型战争”

在旅顺口 ( 藏在白菜筐里的日本间谍 )

辽阳会战 ( 围绕铁路展开的激烈斗争 )

旅顺防御战 ( 一支日本特遣队被地雷炸死 )

坚守旅顺堡垒的俄军

在满洲 ( 被汽车救起的俄国军官 )

奉天附近 ( 日军向俄军战壕发起进攻 )

旅顺小英雄

向辽阳归营 ( 一支深陷泥沼的炮兵连 )

战斗到后一刻的俄哥萨克骑兵中尉

在旅顺口(斯托赛尔将军照料要塞伤员时在轰炸中负伤)

满洲边境的清军(马元帅和他的部队)

一次大胆进攻旅顺舰队的企图

在满洲(俄军进攻“孤树山”)

一支西伯利亚女骑士兵团(正在乌苏里斯克平原训练的哥萨克女骑士兵团)

在西藏(达赖喇嘛躲避英国的支配)

在旅顺(掌旗官迪特夫率领“列特维赞”号小型护卫舰歼灭一艘日本驱逐舰)

库罗帕特金将军乘车巡视俄国战线

库罗帕特金将军驱车视察战壕

在死刑犯身上练习射击

在休息帐里的战地记者

日军利用军犬搜捕俄国士兵

……

用户评价

“遗失在西方的中国史”——光是这几个字,就足以让人心生好奇,仿佛藏着一个关于探索和发现的故事。我们熟悉的中国历史,通常是我们自己书写的,而“遗失在西方”,则意味着一种不同于我们自身视角的记录,一种被外部世界所观察和呈现的中国。而“法国彩色画报记录”,则将这种神秘感具象化,让我脑海中立刻浮现出那些充满异域风情、色彩斑斓的老画报,仿佛能触碰到那个时代的空气。1850年至1937年,这近一个世纪的跨度,是中国近代史上最波澜壮阔、最跌宕起伏的时期。从晚清的闭关锁国,到列强的瓜分,从辛亥革命的爆发,到民国的建立与动荡,再到抗日战争的阴影笼罩,这是一个充满矛盾、冲突、融合与重塑的时代。我想象着,法国的艺术家和记者们,他们带着自己的文化背景和视角,是如何去记录和描绘这个正在发生巨变的东方国度?他们会关注什么?是宏伟的宫殿、古老的寺庙,还是新兴的城市、繁忙的港口?是达官贵人的形象,还是普通民众的生活?“彩色画报”的出现,意味着书中将有大量的视觉内容,这对于我来说,是一种极大的吸引力,我期待着那些生动的画面,能够将我带入那个时空,去感受历史的真实脉络。赵省伟和李小玉先生的编译,无疑为这本书增添了学术的严谨性和可读性。我很好奇,这些画报的来源是什么?它们的作者是谁?他们对中国的理解,是否受到当时西方社会思潮的影响?这本书是否能帮助我们从一个更广阔的、外部的视角来审视我们自身的历史,并从中获得新的启发和思考?

评分“遗失在西方的中国史”——单是这个书名,就足以勾起我内心深处的探求欲。它似乎在诉说着一个被忽略、被遗忘的故事,而这个故事,恰恰就藏在我们似乎熟悉却又陌生的历史长河之中。法国彩色画报,这四个字又为这个探求增添了一抹浪漫的色彩,同时又带来一丝审视的警觉。究竟是怎样的“中国史”,会在西方的画报中“遗失”?是那些被西方媒体选择性地呈现的片段,还是那些在西方语境下被重新解读的面貌?1850年至1937年,这段漫长的历史时期,见证了中国从一个古老的帝国走向现代国家的艰难转型,经历了无数的动荡与变革。我想象着,当法国的画报记者和艺术家们,带着他们的镜头和画笔,深入到那个时代的中国,他们究竟捕捉到了些什么?是宏伟的宫殿,是繁忙的市集,是人们的喜怒哀乐,还是那些在历史洪流中被淹没的个体命运?“彩色画报”的定位,让我对书中内容的视觉呈现充满了期待,它不仅仅是文字的记录,更是画面的呈现,我相信这些画面定能带来直观而深刻的感受。赵省伟和李小玉的编译,更像是为我们搭建了一座桥梁,将那些曾经遥远的、异域的视角,以清晰易懂的方式传递给我们。我好奇,这些画报的创作者,他们的背景是怎样的?他们对中国的理解,是基于真实的观察,还是受到当时西方社会普遍观念的影响?这本书是否能让我们看到,在西方人眼中,那个时期的中国究竟是什么样的?它能否帮助我们理解,西方世界是如何看待和记录中国的,这其中又包含着怎样的文化交流与碰撞?

评分当我在书店里看到《遗失在西方的中国史——法国彩色画报记录的中国1850-1937》这本书时,我的第一反应就是:“这绝对是我想看的!”“遗失”这个词,本身就带着一种探索和发现的意味,让人好奇那些被遗忘在角落里的历史真相。而“法国彩色画报记录”,则直接描绘出了书籍的内容形式——视觉化的、带有异域色彩的中国历史。1850年至1937年,这段时间跨度,恰好是中国近代史上最跌宕起伏、变革最剧烈的时期之一。从洋务运动、甲午战争,到辛亥革命、五四运动,再到抗日战争的前夕,这是一个充满冲突、融合与创新的时代。我想象着,法国的艺术家们,带着他们独特的审美视角和文化背景,是如何捕捉和呈现那个时期的中国社会的?他们笔下的中国,是怎样的景象?是充满异国情调的奇观,还是带有观察者批判性的反思?“彩色画报”意味着这本书不仅有文字,更有生动的图像,这对于我来说,无疑是一种视觉上的享受。我期待着那些曾经被遗忘的细节,那些可能被我们自己的历史叙事所忽略的侧面,能在这些画报中得到重现。赵省伟和李小玉先生的编译,也让我对这本书的翻译质量和学术严谨性有了很高的期待。我很好奇,这些画报的作者是谁?他们是新闻记者、旅行家、还是艺术家?他们的记录是否客观?他们对中国的理解,是否受到了当时西方社会思潮的影响?这本书是否能提供一个全新的视角,让我们从外部世界来审视我们自身的历史,并从中获得新的启发?

评分这本书的书名一下子就抓住了我的眼球,《遗失在西方的中国史——法国彩色画报记录的中国1850-1937》。首先,“遗失”这个词就自带了一种神秘感和失落感,让人不禁好奇,究竟是怎样的中国历史被遗失在西方了?而“法国彩色画报记录”则勾勒出了一个视觉化的想象:那些曾经在异国他乡被精致描绘、印刷的图景,背后承载着怎样的视角和叙事?1850-1937,这又是一个极其动荡和变革的时期,从晚清的闭关锁国到民国的风雨飘摇,再到近代化的艰难探索,这段时间跨度里的中国,充满了故事。我一直觉得,通过他者的视角来审视自身历史,往往能发现许多我们习以为常却被忽视的细节,甚至是截然不同的解读。法国画报,这个曾经的文化输出大国,其记录方式必然带有其独特的审美和意识形态。我特别期待书中那些色彩斑斓的插图,它们能否真实地反映那个时代的社会风貌、人物百态、甚至是那些转瞬即逝的情感瞬间?而赵省伟和李小玉先生的编译,更是让我对翻译的质量有了信心,毕竟将历史的厚重和画面的生动传达给中文读者,需要极高的专业素养和对历史的理解。这本书无疑为我们提供了一个全新的视角,去重新认识那个离我们既近又远的年代,去挖掘那些被历史洪流冲刷、却又被西方画报定格下来的珍贵瞬间。它是否能让我们看到一个“被看见”的中国,又或者是一个“被误读”的中国,这都是这本书可能带给我的惊喜。我很好奇,这些画报的作者们,他们的身份是什么?他们是职业画家、记者,还是仅仅是来华的旅行者?他们的观察是否客观?他们是如何理解和表达他们所看到的中国?这本书能否解答这些疑问,或者引发我更多的思考,这是我非常期待的。

评分《遗失在西方的中国史——法国彩色画报记录的中国1850-1937》这个书名,就像一个精心设计的谜语,瞬间就吸引了我的注意力。首先,“遗失”这个词,就自带一种寻找和发掘的意味,仿佛有一部分我们本应知晓的中国历史,被遗忘在了某个遥远的角落。而“法国彩色画报记录”则给出了寻找的线索和媒介——那些曾经在西方世界流行的、以图画为主要形式的出版物。1850年至1937年,这七八十年的时间,对于中国来说,是近代史上最动荡、最复杂、变革最深刻的时期之一。它涵盖了晚清的衰落、列强的侵略、辛亥革命的爆发、民国的建立与混乱、以及抗日战争的序曲。我想象着,法国的艺术家们,他们是如何用他们独特的视角和艺术语言,去描绘这个古老国度的巨变?他们会关注哪些方面?是宏伟的宫殿建筑,还是街头巷尾的市井生活?是达官显贵的形象,还是普通百姓的喜怒哀乐?“彩色画报”意味着书中将有丰富的视觉元素,这对于我来说,是一种莫大的吸引力,我期待着那些曾经鲜活的画面,能够将我带回到那个遥远的年代。赵省伟和李小玉先生的编译,更是让我对这本书的内容质量和翻译准确性充满了期待。我好奇,这些画报的作者们,他们的身份背景是什么?他们对中国的理解,是基于怎样的信息和观察?这本书是否能够帮助我们跳出自己固有的历史视角,从一个外部的、异域的维度来审视中国,从而获得新的认知和思考?

评分《遗失在西方的中国史——法国彩色画报记录的中国1850-1937》——这个书名本身就充满了引人入胜的魔力。它勾勒出了一个关于“发现”的故事,似乎有某个被忽略的角落,隐藏着我们所不了解的中国历史,而这次,线索来自于遥远的西方,而且是通过“彩色画报”这种充满视觉冲击力的形式。1850年至1937年,这段时间在中国历史上,是风云激荡、变革不断的关键时期。从晚清的摇摇欲坠,到民国的建立与动荡,再到近代化的艰难探索,这个时期充满了无数的故事和复杂的社会图景。我想象着,当法国的艺术家和记者们,带着他们的观察,他们的笔触,他们的色彩,去记录下那个时代中国的方方面面,会是怎样一番景象?是古老东方在现代化浪潮下的挣扎与融合,还是西方视角下的猎奇与解读?“彩色画报”的定位,预示着这本书将是一场视觉的盛宴,能够直观地展现那个时代的风貌,而非仅仅是枯燥的文字叙述。我非常期待书中那些可能被我们自己历史叙事所忽略的细节,那些在法国画报中被放大、被关注的中国元素。赵省伟和李小玉先生的编译,无疑为这本书增添了坚实的学术基础和可读性。我好奇,这些画报的作者们,他们的身份背景如何?他们是否在画报中注入了自身的文化偏见?这本书是否能帮助我们理解,在那个历史时期,西方世界是如何看待和理解中国的?它能否为我们提供一个全新的视角,去审视和反思我们自己的历史,并从中发现被遮蔽的意义?

评分《遗失在西方的中国史——法国彩色画报记录的中国1850-1937》这个书名,首先就给了我一种强烈的吸引力。它暗示着某种宝藏被发掘,某种被遗忘的视角被重现。我很想知道,那些在西方“遗失”的中国史,究竟是怎样的片段?是被西方世界有意或无意忽略的,还是因为信息传播的阻碍而未能进入我们主流叙事的?而“法国彩色画报记录”,则将这种吸引力具象化,我脑海中立刻浮现出那些色彩斑斓、充满时代气息的画作,它们将是解开谜团的钥匙。1850-1937,这一个世纪,是中国社会发生翻天覆地变化的时期,从晚清的衰落到民国的建立,再到各种思潮的涌动,充满了戏剧性。法国人是如何用他们的画笔和镜头,去捕捉和记录这个时代的中国?是充满了异域情调的描绘,还是带有观察者特有的视角和理解?我非常期待书中那些精美的画报插图,它们能否真实地反映当时的社会风貌、人物情感,甚至是那些在我们看来习以为常却被西方人视为新奇的景象?赵省伟和李小玉的编译,让我对翻译的质量有了信心。我很好奇,这些画报的来源是怎样的?是当时法国的知名画刊,还是私人收藏?编译者们在翻译过程中,是否也对这些画报背后的历史背景和文化语境做了深入的考证和解读?这本书是否能让我看到一个更加立体、更加多元的中国,一个在西方人眼中既熟悉又陌生的中国?我希望它能提供一些新的思考角度,去审视我们自己的历史。

评分读到《遗失在西方的中国史》这个书名,我脑海里立刻浮现出一种别样的情怀。那种感觉就像是在一个古老的阁楼里,意外地发现了一本尘封的旧相册,里面是早已泛黄却依旧鲜活的照片。而这本书,似乎就是那个阁楼,那些照片,甚至连同翻动相册的手,都是带着异域情调的。法国,一个曾经是世界艺术和时尚中心的地方,他们的画报记录下的中国,会是怎样的景象?是维多利亚时代那种充满猎奇和想象的描绘,还是更具人文关怀的观察?1850到1937年,这近一个世纪的光景,对于中国来说,是风云变幻、天翻地覆的时代。从闭关锁国到列强入侵,从辛亥革命到抗日战争的序幕,历史的车轮滚滚向前,碾过无数人的命运。我想象着那些法国的艺术家们,他们如何用他们的画笔,去捕捉那个时代中国城市的喧嚣,乡村的宁静,达官贵人的生活,普通百姓的疾苦。彩色画报,这本身就意味着一种视觉的盛宴,而不是枯燥的文字。我期待着那些曾经被遗忘的细节,那些在历史教科书中可能一笔带过的场景,能够通过这些画报重新鲜活起来。赵省伟和李小玉的编译,相信会为我们勾勒出一个更加清晰、更加生动的画面。他们是否能够找到那些画报背后隐藏的故事,它们是如何传播到法国,又被如何解读的?这本书会不会让我们看到一个不同于我们自己叙述的历史,一个充满西方视角下的东方故事?我迫不及待地想知道,这些“遗失”的画面,会带给我们怎样的震撼和反思。

评分《遗失在西方的中国史——法国彩色画报记录的中国1850-1937》这个书名,本身就充满了探索的吸引力。它暗示着在我们的主流历史叙事之外,存在着另一条关于中国历史的记录,而这条记录,恰恰是“遗失”在西方的。这立刻勾起了我的好奇心:究竟是什么样的内容,什么样的视角,会在西方世界“遗失”?而“法国彩色画报记录”,则进一步点明了内容的载体和呈现方式。法国,作为曾经的世界文化中心之一,其艺术和媒体的传播力不容小觑。我想象着,那些泛黄的法国彩色画报,里面会描绘出怎样一个1850年至1937年的中国?那个时期,中国经历了从帝制走向共和,从封闭走向开放,从传统走向现代的剧烈变革。法国的画报作者们,会如何捕捉和解读这些变化?他们会关注哪些方面?是西方人眼中东方的奇观,还是对中国社会现实的某种解读?“彩色画报”的定位,预示着这本书将不仅仅是枯燥的文字,更会是一场视觉的盛宴,我期待着那些生动的画面,能够将我带入那个时代,去感受历史的温度。赵省伟和李小玉先生的编译,让我对这本书的质量有了信心。我很好奇,这些画报的作者们,他们的身份背景如何?他们对中国有着怎样的理解?这本书是否能够为我们提供一个全新的视角,去审视我们自己的历史,并从中发现被忽略的细节和被遮蔽的意义?

评分“遗失在西方的中国史”——这几个字,仿佛打开了一个古老而神秘的宝箱,让人充满探索的冲动。我一直在思考,到底是什么样的中国历史,会在西方世界“遗失”?是那些未被广泛传播的文献,还是被西方视角重新解读的事件?而“法国彩色画报记录”这个副标题,则为这本探索之旅增添了具体的方向和迷人的色彩。法国,一个在艺术和文化上有深厚积淀的国家,他们记录下的中国,定然别具一番风味。1850年至1937年,这段历史时期,是中国从传统社会向现代社会转型中最具挑战性、也最富戏剧性的阶段。它经历了从帝制瓦解到共和建立,从文化碰撞到思想解放,从对外开放的初步尝试到民族危机的步步紧逼。我想象着,法国的画报记者和艺术家们,他们是如何用他们的画笔、他们的镜头,去捕捉这个时代的瞬息万变?他们所看到的中国,是怎样的?是宏伟的建筑,是熙攘的人群,是独特的服饰,还是那些隐藏在表象之下的社会矛盾与情感?“彩色画报”意味着书中将有大量的视觉内容,这对我来说,将是一次身临其境的体验,能够比纯粹的文字描述更能打动人心。赵省伟和李小玉先生的编译,让我对这本书的译文质量和学术价值有了信心。我很好奇,这些画报是如何进入法国,又被法国社会所接受的?它们的作者们,是否有自己的立场和观察角度?这本书是否能帮助我们看到一个不同于我们自己叙述的中国,一个充满西方观察者独特视角的中国,从而引发我们对历史的更深层次的思考?

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![正版 贸易打造的世界:1400年至今的社会、文化与世界经济[美]彭慕兰 [美]史蒂文·托 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/25566677489/5a7d4826N7cc039a7.jpg)