具体描述

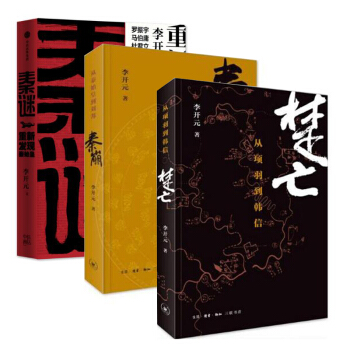

1. 中国现代史丰富的宝库,海内外史学界公认的“民国史长城”——台湾《传记文学》杂志珍藏内容大陆首度完整呈现!

辑《从晚清到民国》《再见大师》《民国三大校长》《我们的朋友胡适之》重磅上市!

2. 《晚清七十年》当年引得无数赞誉!尘封十年,重装再现,无数史学爱好者的福音!

3. 唐德刚“历史三峡论”集大成之作,中国近代史必读之书!

“历史是条长河,永远向前流动。在历史的潮流里,转型期是个瓶颈,是个三峡。近一个半世纪中国变乱的性质,就是两千年一遇的“社会文化大转型”现象,其间死人如麻,痛苦至极。不过,不论时间长短,“历史三峡”终必有通过之一日。从此扬帆直下,随大江东去,进入海阔天空的太平之洋……”

晚清七十年,折射出中国社会转型之困境,我们为何如此之曲折?中国能否如唐德刚所言,在本世纪中期完成社会文化大转型?

内容简介

《从晚清到民国》

长江三峡的曲折动荡,是中国人的骄傲,也是中国自然史上的潮信地带。鸦片战争,揭开了中国二千年一遇的“社会文化大转型”的序幕。在史学大家唐德刚的慧眼中,“人文史观”一如“自然史观”,1840年的一场战役不仅掀起了中国社会政治形态的大变革,也使历史潮流中的长河,尤需历时百年的诡谲动荡,方能进入壮阔的太平洋。唐德刚交融三峡史观与人文探索于本书,成就一部客观而深入的中国近代史书。

《我们的朋友胡适之》

“我的朋友胡适之”,曾经是民国时许多人的口头禅。他的名望之高、人缘之好、影响之大可见一斑。

这二十余篇回忆文章出自唐德刚、夏志清、周策纵等诸多大家,他们或为亲炙弟子,或为同事知交,或为异代知己,从“先生胡适之”“朋友胡适之”“知行者胡适之”三种视角,呈现一个立体鲜活,更为真实可信的胡适形象。对学子,他诱掖提携,爱才举才不遗余力;对朋友,他切磋砥砺,忠直相待;在新文化运动、教书治校以及抗战外交中,他的为学与治事,展示了自由的思想、宽宏的精神和过人的胆识。

如唐德刚所言:胡适之有一种“磁性人格”,总能让人片刻坐对,整日春风。他的智慧和风骨,不断给予我们启示和勇气。

《民国三大校长》

蔡元培、梅贻琦、张伯苓三位校长,同是了不起的民国教育界领袖,以造育青年人才与提倡学术为终生事业,他们的成就昭垂后代。三人在办学理念方面特色明显,在人格魅力方面也颇有建树。心怀救国,以教兴国;以人为本,教师先行;学贯古今,中西合璧,是三人共同的特点。《民国三大校长》汇集王云五、罗家伦、毛子水、叶公超等民国时期掀起过时代风浪的学者记录、回忆三位校长教育理念与为人治学的经典文章以飨读者。

《再见大师》是风云突变千年未有之变局,也是文化激荡群星闪耀之时。

台湾《传记文学》珍藏文集,再见民国大师。

记录者或为挚友亲人,或为弟子晚辈,亲历者眼中的大师风骨逸事弥足珍贵。

大师书写大师。梁实秋写激情演讲的梁启超,罗家伦忆元气淋漓的傅斯年,萧公权录诗友朱自清,许倬云记恩师李济……大师眼中的大师,交相辉映,更得异彩。

作者简介

唐德刚(1920—2009),安徽合肥人。国立中央大学(重庆)历史系学士,美国哥伦比亚大学(纽约)硕士、博士。曾先后任职于省立安徽学院、哥伦比亚大学、纽约市立大学,长期从事历史研究与教学工作。著有《袁氏当国》《段祺瑞政权》《李宗仁回忆录》《胡适口述自传》《胡适杂忆》《史学与红学》《书缘与人缘》《五十年代的尘埃》《战争与爱情》等,作品包括历史、政论、文艺小说多种,及诗歌、杂文数百篇。

夏志清(1921-2013),美国耶鲁大学英文系博士。曾任教美国密歇根大学、纽约州立大学、哥伦比亚大学等校。其中英文著作皆极具分量,且影响深远。

周策纵(1916—2007),湖南祁阳(今祁东县)人。1942年中央政治学校大学部毕业,获学士学位。1950年获美国密歇根大学硕士学位,1955年获美国密歇根大学博士学位。历任美国密歇根大学副研究员,哈佛大学研究员,哥伦比亚大学荣誉研究员,威斯康辛大学东亚语言文学系主任。

王云五(1888—1979),广东香山(今中山)人,原名云瑞,字岫庐。现代知名出版家,曾任商务印书馆编译所所长、总经理,对中国近代出版、文教事业做出过重要贡献。曾主持出版“万有文库”等大型丛书,发明四角号码检字法,1979年8月病逝于台北。

罗家伦(1897―1969),浙江绍兴人,字志希。1917年入北京大学,曾参与发起组织新潮社,创办《新潮》月刊,积极参加五四运动。1920年后赴欧美留学,1926年回国,先后任清华大学和中央大学校长、国民党中央党史编纂委员会副主任委员、驻印度大使。1950年到台湾后,任“国民党中央党史编纂委员会”主任委员、“考试院副院长”等职,后病逝于台湾。著有《科学与玄学》《中山先生伦敦蒙难史料考订》等。

梁实秋(1903-1987),号均默,原名梁治华,字实秋,中国知名的散文家、学者、文学批评家、翻译家。代表作有《雅舍小品》《雅舍谈吃》《看云集》《偏见集》《秋室杂文》《槐园梦忆》等。

许倬云,1930年生,江苏无锡人。现为美国匹兹堡大学历史学系荣休讲座教授,中国台湾“中研院”院士。在大陆出版有《万古江河》《从历史看管理》《许倬云说历史:大国霸业的兴废》《许倬云说历史:现代文明的成坏》等著作,受到读者的普遍欢迎。

目录

1 、自序

章 中国社会文化转型综论

论帝国主义与晚清外患

第二章 太平天国

一、论晚清周期性内乱与洪杨悲剧

二、太平开国故事再检讨

三、预言书中的洪、杨

四、“四不像”的洪杨割据

五、两次“长征”,两番“寸磔”

第三章 甲午战争与戊戌变法

一、甲午战争百年祭

二、慈禧太后和她的颐和园

三、为黄海血战平反

四、一百年后回看戊戌变法

五、解剖康有为

六、“新学伪经”和“托古改制”

七、公车上书和保国保种

八、那变不了法、改不了制的一百天

第四章 义和团与八国联军

一、传教?信教?吃教?反教形形色色平议

二、 列强刺激?太后玩火?端王窃政?群运出轨

三、慈禧太后向十一国宣战始末

四、不堪一击的拳民与七国杂牌军

五、“门户开放”取代“列国瓜分”

第五章 袁世凯、孙文与辛亥革命

一、从中原世族到朝鲜监国

二、乱世抓枪杆,有枪便有权

三、卷入三大危机、一项运动

四、细说辛亥革命

五、同盟会是个革命大拼盘

六、 鞑虏易驱,民国难建

……

查看全部↓

精彩书摘

第二章 太平天国

一、论晚清周期性内乱与洪杨悲剧

从中国传统史学(包括“二十五史”和《通鉴》)的观点来看,清朝268年实在是中国史上值得称颂的一个朝代。

论武功,它开疆拓土、四向扩张,幅员之广阔在中华民族史上是没有前例的。乾隆时代东南亚“香料群岛”一带(今印尼东端)有些小国如苏禄(Sulu)等,被葡萄牙、西班牙和荷兰等海盗吓惨了,乃向北京上表“求内附”做藩属,乾隆爷还下诏以“险远不许”呢!这与西方和日本的帝国主义作风,如何能比?

论文治,则清初康雍乾三朝130余年(1662—1795)的国泰民安,制度上轨道、政治有效率,真是“三代以下无斯盛”!——清朝也是我国历史上(包括国共两党的政府在内),没有全国性“徭役制”(corvée或forced labor)的一个朝代(见《皇清通考》)。若论政府对人民的剥削,清朝实在是少的啊!

论经济,康雍乾三朝,人丁剧增、民丰物阜也不在同时的欧洲之下。纵迟至鸦片战争(1839—1842)前夕,我们的一个资本家浩官伍敦元(1769—1843,广州十三行主东之一),他个人的财富,据美商估计也比与他同时富有,也是位搞垄断贸易的美国财阀约翰?亚斯特 (John Jacob Astor,1763—1848),可能还要富上好几倍。

[附注]亚斯特财团也是纽约市早、大、豪华的“华尔道夫大饭店”(Hotel Astor Walldorf)的拥有者。李鸿章于1896年访问纽约时,即下榻该饭店。亚斯特本人也是靠对华皮货贸易(fur trade)起家的。

再说说学术文化吧!中国那时更是独步全球。乾隆皇帝于美国革命时期在北京开馆修《四库全书》。这一部被他陛下一“毁”再“毁”的丛书所剩下的卷帙,其分量还大于当时全世界其他各国现存书籍之总和!举一反三,其他的成就,就不用多说了。

所以我国帝制时代后一朝的清朝,实在是不可小视的。可是近百年来它却为中外史学家糟蹋得不成个样子,实在是很不公平的。其主要原因便是时至晚清,改朝换代的周期已届。国之将亡,一切典章制度都瘫痪到底,已非人力所能挽救,因之内忧外患,一时俱来。大风吹倒前朝树,我们历史上的后一朝也就逐渐沉入历史的海洋,而任人鞭尸了。

前文曾略叙晚清外患的始末。本篇再谈谈晚清带有浓厚周期性的内忧。

玉石俱焚的周期性内乱

在我国冗长的历史里,“外患”往往都是偶发的;而“内乱”则多为历史的“必然”。盖我国传统的外患多半来自边疆少数民族。边疆少数民族之能否问鼎中原,则决定于两种因素:要看它本身有无入侵的能力;第二要看中原上国有否给它问鼎的机会。二者的凑合是难得的,也是偶然的。这一难得与偶然事实上也适用于现代西方帝国主义之入侵。

至于内乱呢?那它就往往有其周而复始的必然性了,而这个必然性,也往往是有远见的政治家、历史家,甚至阴阳家、术数家,都可以预测的、逆料的。

[附注]阴阳学、术数学不是中国和印度所专有的“迷信”。它在犹太、古希腊和伊斯兰等文明里都占有极重要的地位。它在当今世界上的信徒显然包括绝大多数台港的资本家和大陆上的高低干部。我国近代史上所有的军阀、政客,几可说无人不信。美国前总统雷根 和他的夫人南茜 笃信之诚,尤其是世界闻名的。今日美国夫人希拉蕊 ,居然也可以“通灵”。迷信之深也出乎吾人之想象。

“术数学”在西方文明里叫作numerology。这项学术在中国始自《易经》,在西方则为古希腊哲人毕达哥拉斯(Pythagoras,约前580—前507)所倡导,是一种“非科学的科学”。其实“科学”(science),从亚里斯多德 到杨振宁、李政道所搞的,也只是人类智慧中发掘出来的知识之一环。它如今已变成一种“超发展”(overdeveloped)的学问,在“现代文明”(Modern Civilization)中简直是罢黜百家、独崇老子的一霸。可是在将来的“超西方”(Post-Western)和“超现代阶段”(The Post-Modern Era)里,那些“低发展的知识”(underdeveloped learnings)和“非科学的科学”(unscientific sciences)是否也有“突破”(breakthrough)之一日,吾人不知也。不过搞学问不应太自我设限就是了。

其实我们对清末国势的解释,还是以阴阳家的“气数已尽”四字为切当。“气”者,朝气也、暮气也、死气也……中医所谓“精、气、神”是也。清朝末年,可说三者皆死。

“数”者,数据也,data也。除掉那些“非科学”的甲子、乙丑不谈,其他的“科学数据”如人口过剩、民穷财尽、民不畏死等各项统计,都注定清王朝非灭亡不可。

甚至就以当朝统治者找“接班人”的数据来说吧!康熙皇帝统治了61年,死后还有18名皇子——18个合法接班的班子。可是到清末同光宣三帝,却连一个儿子也生不出来了。咸丰帝后妃成群,也只有一个狡猾的慈禧替他生了个儿子,这也就耐人深思了。

朋友们或许要问:皇帝生不生儿子,还要麻烦“现代”史学家们叨叨不休吗?答曰:是也。皇帝生不生儿子太重要了嘛!我国春秋战国时代,列强之间订立国际条约都要把“毋易树子”(也就是不可以小儿子,尤其是小老婆生的儿子来代替大老婆生的大儿子做接班人),“毋以妾为妻”,“毋使妇人与国事”等家庭小事写入“国际公法”,以维持“世界和平”。

因为在那个“一家统治一国”“国家强于社会”的时代中,在一个具有关键性的家族里,大小老婆打架是会影响“国际和平”,引起“世界大战”的。其实当代中国还不是如此?!

笔者走笔至此,不免想起我国近代大思想家梁启超先生来。梁氏在他的《新民丛报》上诋毁我们举世无双的“二十四史”说,我国诸史非史也,“帝王家谱”也。梁氏著书于“西学”初来之时,日译西书有限,他自己又不通蟹行文,弄点西学皮毛便骂起祖宗来了。殊不知在那个时代,“帝王家谱”的重要性远大于“历史”啊!所谓“正史”者,其内容原是以“帝王家谱”一门为重要嘛!物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。先圣先贤不是早有明训?!

做皇帝、大独裁者,要日理万机,明察秋毫。那项繁重工作,岂是一个精气神皆孱,连个儿子也生不出的像溥仪先生那样的人,所能胜任的?

总而言之,时至晚清,我国改朝换代的周期已届,大清气数已尽,不是出几个像李鸿章一类的人物,搞两下什么“中兴”就挽救得了的。

天地不仁,以万物为刍狗。在我国历史上这个周期一到,就要出现黄巢、张献忠一类的煞星。结果赤地万里,尸骨堆山,血流成河,中华文化遗产,玉石俱焚……后才能海晏河清,再产生一个新的朝代来。

这种中国历史上改朝换代的痛苦,已经是够大的了。到20世纪,我们要把中古的中国改变成西式的现代国家,那就要克服这种周期性的变乱。

揭竿而起和揭竿不起

……

查看全部↓

前言/序言

自序

唐德刚

这部拙著的底稿,原是作者用英文写的《中国近代史》的一个“导论篇”,而这本至今未全部杀青的《中国近代史》,又曾与一家美国出版商订有出版合约。而这部英文原稿的底稿,则又是作者在海外教授中国近现代史和当代史的英文讲义的累积。由于中国近现代史是千变万化的,而近现代新史料之出现,更是日新月异的,因此作者用在课室中的“讲义”,每学年,甚至每学期都有增删。这种不断的增删和改正,自然也就影响了那部未完成的近代史的原稿,使它永远无法发展成一部足让作者自己感觉到满意的定稿,从而同意让其出版。岁月催人,一转眼数十年过去了,加以近十余年来,海峡两岸都在“改革开放”,新史料和新史书之出现,简直有如白浪滔天,使人目不暇接,治丝益棼,因而作者这部老史稿,也就益发无“改革开放”之时了。

近年来因为退休多暇,在史学出版界的朋友们,尤其是台湾传记文学社社长刘绍唐先生长期不断的鼓励和追索之下,笔者始则勉强应命,从《胡适口述自传》的译注写起。由于一般读者在正反两面的反应,皆甚为热烈,笔者也就亦步亦趋地附骥于绍唐兄的《传记文学》,写起中国近现代史方面的文章来了。始则勉强翻译点英文旧稿,以应主编组稿之雅嘱;后来由于很多读者的不断鼓励,笔者亦自觉,愚者千虑,必有一得,个人治史数十年,亦不能说一无所得而自暴自弃。对不断鼓励我的读者和编者,尤有道义责任,不应过分藏拙,更不应轻率下笔。记得胡适老师曾谆谆告诫我辈说,有一分证据说一分话,有九分证据不

...................

用户评价

《再见大师》这本书,带给我的感受是复杂且深刻的,它与其说是一本关于“告别”的书,不如说是一次对“传承”的致敬。作者以一种极其细腻且充满敬意的笔触,描绘了那些在各自领域叱咤风云,却又在特定历史节点上选择“告别”的大师们。我读到的是一种超越生死的豁达,一种对生命、对事业、对时代有着深刻洞察后的坦然。书中那些大师们,无论是他们在科学上的突破,艺术上的造诣,还是思想上的启迪,都曾是照亮时代的星光。然而,作者并没有将他们塑造成不可触及的神祇,而是通过一个个具体的人生片段、一次次艰难的抉择、一场场内心的挣扎,展现了他们作为“人”的真实一面。我尤其被其中几位大师在面对时代变迁时的心路历程所打动。他们曾经辉煌,也曾有过失落;他们曾经引领潮流,也曾有过迷茫。但最令人敬佩的是,他们始终保持着对知识的敬畏,对真理的追求,以及对社会责任的担当。作者通过对他们“告别”时刻的描绘,仿佛是在说,真正的“大师”并非永不谢幕,而是他们的精神和思想,如同种子一般,在告别之后,会在新的土壤中生根发芽,继续影响着一代又一代人。这本书让我思考,在我们追逐成功、追求名利的同时,是否也应该思考生命的价值和意义,是否应该在某个时刻,以一种更深刻的方式,去回顾、去反思、去传承。它提醒我,尊重那些曾经为我们铺路搭桥的前辈,学习他们身上的优秀品质,并以自己的方式,继续前行。

评分我特别喜欢这套书的叙事方式,它不是那种枯燥的说教,而是充满了故事性,让你在阅读中自然而然地被吸引。在《从晚清到民国》里,我能看到作者在描绘历史事件时,不仅仅是陈述事实,更是在挖掘事件背后的人性,那些人物的动机,他们的情感,他们的挣扎,都写得淋漓尽致。我仿佛能看到晚清那些变革中的人物,他们的纠结与无奈,还有民国时期那些知识分子的风骨与理想。那种代入感非常强,读起来就像在看一部精彩的历史纪录片,只不过是用文字的方式呈现。而《再见大师》则有一种哲学思辨的色彩。作者在描绘那些大师的“告别”时,不仅仅是记录他们生命的终点,更是探究他们生命轨迹的意义,以及他们留给后世的精神财富。这种写法让我不仅仅是对大师的生平有所了解,更能对他们的思想和精神有更深层次的感悟。读的时候,我经常会停下来思考,人生到底什么才是最重要的?而《民国三大校长》则充满了榜样的力量。书中所描绘的三位校长,他们的教育理念,他们的育人方式,他们的个人品格,都充满了令人敬佩的光辉。作者通过讲述他们的故事,让我看到了教育的伟大之处,也让我对“为人师表”有了更深的理解。他们的奉献精神,他们的无私付出,都深深地打动了我。最后,《我们的朋友胡适之》则展现了一种温暖的智慧。胡适先生的许多观点,在今天看来依然具有启发性。作者用一种非常接地气的方式,展现了胡适先生的日常生活和思想,让我觉得他就像我们身边的长者,可以倾诉,可以请教。他身上那种开放、包容、理性、幽默的气质,非常吸引人。总而言之,这套书在叙事上各有侧重,但都非常成功地将历史人物和他们的思想,以一种引人入胜的方式呈现出来,让我读得津津有味,受益匪浅。

评分《我们的朋友胡适之》这本书,带给我的感觉就像是走进了一位睿智、风趣、又充满人情味的长者家中做客。作者用一种非常亲切、平实的语言,描绘了胡适先生的多面形象。他不再是教科书里那个高高在上的学者,而是那个在生活中有着喜怒哀乐,有着自己的困惑与坚持的“人”。我喜欢书中对胡适先生日常生活的描绘,那些细枝末节,那些点滴片段,共同构成了他鲜活的生命。比如,他对书籍的热爱,对论辩的兴趣,他对朋友的真诚,甚至他偶尔的“小脾气”,都让我觉得他是一个触手可及的,有血有肉的人。更重要的是,这本书让我看到了胡适先生思想的魅力,以及他对中国现代化进程的独特贡献。他所倡导的“白话文运动”、“新文化运动”,不仅仅是语言上的革新,更是思想上的解放,是对传统束缚的挑战。我尤其被书中对胡适先生在思想上的独立和批判精神的刻画所打动。在那个风云变幻的时代,他敢于质疑,敢于发声,用自己的智慧和勇气,为中国思想界注入了新的活力。他对待朋友的态度,那种尊重、理解、包容,更是让我看到了一个真正“君子”的风范。这本书让我不再对胡适先生的许多思想感到遥远和晦涩,而是通过生活化的叙述,更加深入地理解了他的思想精髓,以及他身上所体现出的独立、理性、宽容的现代精神。他就像一位永远的朋友,在字里行间,与我进行着真诚的对话。

评分这套书的价值,在于它不仅仅满足了我对历史的好奇心,更触动了我内心深处的思考。在《从晚清到民国》中,我看到了历史的惯性,也看到了个人选择的力量。作者通过细腻的笔触,描绘了那个时代无数个体的命运,他们或被时代洪流裹挟,或在夹缝中寻求生机。这种对个体命运的关注,让我对历史有了更深的同情和理解。我不再觉得历史只是冰冷的事件堆砌,而是充满了人性的温暖与悲凉。而《再见大师》则引发了我对“传承”的思考。那些大师的“告别”,并非终结,而是另一种形式的开始。他们的精神,他们的思想,如同基因一般,在新的时代里继续传递。我被这种跨越时空的传承所打动,它让我看到了生命的延续和价值的升华。在《民国三大校长》中,我看到了教育的力量,以及教育家身上那种“燃烧自己,照亮别人”的精神。他们用自己的生命诠释了“教育救国”的理想,这种无私的奉献精神,让我深感敬佩。它让我明白了,真正的教育,是塑造灵魂,是点燃希望。而《我们的朋友胡适之》则让我认识到,独立思考和理性批判的重要性。胡适先生的Many ideas are still relevant today. His attitude towards life, his pursuit of truth, and his advocacy for freedom of thought, all left a deep impression on me. It encouraged me to be a more open-minded and rational person. This set of books has made me realize that history is not just about the past, but also about how we understand ourselves and our place in the world. It has inspired me to be a better person, to think more deeply, and to cherish the values of wisdom, courage, and love.

评分这套书的魅力在于它能让你在阅读中不断产生共鸣,仿佛在与书中的人物进行着一场心与心的交流。《从晚清到民国》让我看到了历史的残酷与温情并存。作者对历史人物的描绘,既有对时代背景的宏观把握,也有对人物内心世界的细致揣摩。我能够感受到那个时代人物的挣扎与无奈,他们的理想与现实的碰撞,他们的选择与命运。这种深入人心的描绘,让我对历史人物有了更深的同情和理解。而《再见大师》则让我领悟到一种关于“放下”的智慧。那些大师们的“告别”,并非是一种失败,而是一种对生命的深刻体悟和超越。我被这种超越生死的豁达所打动,它让我对生命的意义有了更深的感悟。在《民国三大校长》中,我看到了教育的力量,以及教育家身上那种“俯首甘为孺子牛”的精神。他们为国家民族的未来,倾注了毕生的心血。他们的故事,是对“教育救国”的最好诠释,也让我对教育的本质有了更深的理解。而《我们的朋友胡适之》则让我感受到了一个智者对生活的态度。胡适先生的Many ideas are still very insightful today. His advocacy for reason, his pursuit of truth, and his passion for life, all left a deep impression on me. It inspired me to think more independently and to embrace a more rational and open-minded approach to life. This set of books has allowed me to explore different dimensions of history and human thought. It has broadened my horizons and deepened my understanding of the world and my place in it.

评分这套书的整体风格,让我体会到了历史的厚重感和人文关怀的温度。每一本书都像是一扇窗,让我得以窥见不同时代、不同人物的内心世界。在《从晚清到民国》中,我看到了时代的洪流如何裹挟着个体,如何在历史的转折点上,有人奋起反抗,有人随波逐流。作者对历史人物的刻画,既有宏观的时代背景,也有微观的心理描写,让那些久远的人物仿佛又重新鲜活起来。我能感受到作者对那个时代无数个体的命运的关注,他们的人生悲欢离合,他们的思想挣扎与选择,都触动着我的心弦。而《再见大师》则展现了另一种告别,一种智慧的升华。它让我明白,人生的价值,不仅仅在于生命的长度,更在于精神的宽度和深度。那些大师们以他们独特的方式,在人生的某个节点,选择了与过去告别,但他们的精神,却留在了更长远的时间里。我被书中那些关于传承和致敬的篇章所打动,它们让我思考,如何在生命的轮回中,延续那些美好的品质和宝贵的经验。到了《民国三大校长》,我看到了教育的力量,以及教育家身上所肩负的巨大责任。他们用自己的理念和行动,为国家民族的未来播下了希望的种子。他们的故事,是对“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的生动诠释。而《我们的朋友胡适之》则让我与一位更加亲切的智者对话。胡适先生的幽默、他的豁达、他的理性,以及他对中国现代化进程的深刻思考,都让我受益匪浅。他不仅仅是一位学者,更是一位思想的启蒙者,一位生活的热爱者。这套书整体而言,让我感受到了历史的连续性,以及人性的复杂与光辉。它提醒我,无论时代如何变迁,那些关于智慧、勇气、责任和爱的追求,永远都是值得我们深思和学习的。

评分这套书带给我的阅读体验,与其说是“阅读”,不如说是“对话”。《从晚清到民国》让我与那个充满变革与动荡的时代进行了一场跨越时空的对话。作者没有直接给出评判,而是将历史人物的面貌呈现在我眼前,让我自己去感受他们的无奈、他们的挣扎、他们的选择。我能听到那些维新派的呐喊,也能感受到辛亥革命的浪潮,更能体会到民国时期知识分子的迷茫与坚持。每一次翻阅,都像是在和历史对话,试图理解那个时代的复杂性。而《再见大师》则让我与那些曾经照亮过时代的巨匠进行了一场关于生命意义的对话。他们的人生,他们的选择,他们的“告别”,都引发了我对生命价值的深刻思考。我不再仅仅是仰望他们的高度,更是试图理解他们选择“告别”背后的智慧和豁达。这种对话,让我对生命的意义有了更广阔的认知。在《民国三大校长》里,我与那些为教育事业鞠躬尽瘁的教育家们进行了一场关于责任与使命的对话。他们对国家民族的担当,他们对下一代的关怀,都让我感到一股强大的力量。他们的故事,是对教育本质的最好诠释,也让我对“教育家”这个词有了更深的理解。而《我们的朋友胡适之》则让我与一位睿智的长者进行了一场关于思想与生活的对话。胡适先生的白话文、他的自由精神、他的理性思考,都让我受益匪浅。他的言谈举止,他的生活态度,都充满了智慧和魅力。与他的对话,让我对如何做一个独立思考、热爱生活的人有了更清晰的认识。整套书的精髓在于,它不仅仅提供信息,更是激发思考,让我们与历史、与人物、与思想进行真诚的对话,从而获得更深刻的体悟。

评分《民国三大校长》这本书,给我最直观的感受就是“胸怀天下”这四个字。书中所描绘的三位校长,他们不仅仅是教育的管理者,更是时代的弄潮儿,是民族脊梁的塑造者。他们所处的时代,是中国历史上一个极为特殊的时期,外面战火纷飞,内部思潮涌动,教育的责任在此刻显得尤为沉重。我被他们那种“为国育才”的使命感深深震撼。他们不是在为自己的仕途铺路,也不是在追求个人的荣耀,而是将全部的精力都投入到培养下一代,为国家民族的未来播撒希望的火种。书中的细节描写非常到位,我仿佛看到了他们在战乱中奔走呼号,在经费匮乏时想方设法,在思想混乱时坚定立场。他们面对的困难,是我们今天难以想象的,但他们却从未退缩,反而越挫越勇。我特别欣赏他们身上那种坚韧不拔的精神,以及对教育的执着追求。他们深知,教育是国家富强的根本,是民族复兴的关键。因此,无论外界环境如何恶劣,他们始终坚守在教育的阵地上,用自己的智慧和汗水,为国家培养了一批又一批优秀的人才。这本书让我深刻理解到,真正的教育家,不仅要有渊博的学识,更要有高尚的品德和远大的抱负。他们用自己的行动,诠释了什么是责任,什么是担当,什么是大爱。读完这本书,我对民国时期的教育有了更深的敬意,也对“校长”这个职业有了全新的认识。它不仅仅是一份工作,更是一份沉甸甸的责任,一份对国家和民族的承诺。

评分这套书简直是我的精神食粮,尤其是《从晚清到民国》这本,每次翻开都能感受到历史的厚重感。它不仅仅是简单地罗列人物和事件,更像是通过一个个鲜活的个体,勾勒出那个波澜壮阔时代的时代精神和时代困境。作者笔下的晚清,不再是刻板印象中腐朽没落的王朝,而是充满了矛盾与挣扎,有维新变法的鼓动,有传统与现代的碰撞,也有底层人民的无奈与反抗。我特别喜欢其中对一些边缘人物的刻画,他们或许没有叱咤风云的影响力,但却在历史的洪流中留下了属于自己的痕迹,他们的故事让我看到了历史的复杂性和多样性。而转向民国,那份飘渺的浪漫与现实的残酷交织在一起,更加扣人心弦。我仿佛看到了那些在动荡年代里,依旧追求理想、坚持信念的知识分子和革命者,他们的热血、他们的迷茫,他们的坚持,都让我深思。书里对那个时代知识分子的描绘尤其让我动容,他们一边在思想的激荡中探索,一边在战火纷飞中求存,那种精神上的孤独与坚持,是那个时代特有的烙印。作者的叙事非常有力量,语言精练而富有感染力,读起来就像在和一位饱经沧桑的长者对话,听他娓娓道来那些尘封的往事,那些鲜活的面孔。每次读完,都会对那个时代有更深的理解,也对我们今天所处的世界有了更清醒的认识。它让我明白,历史不是线性的前进,而是充满了反复和曲折,而人的选择,在其中扮演着至关重要的角色。这本书让我不再对历史感到枯燥乏味,而是充满了探索的兴趣,它就像一把钥匙,打开了我认识那个时代的大门,让我看到了更广阔的天地。

评分我非常喜欢这套书的深度和广度,每一本书都像是一个独立的个体,但又共同构建了一个宏大的历史图景。《从晚清到民国》的叙事,让我感觉像是穿越时空,置身于那个风云变幻的时代。作者对历史人物的刻画,既有宏观的时代背景,也有微观的心理描写,让我看到了历史人物的复杂性和多面性。我能够感受到那个时代人们的彷徨与抉择,他们的理想与失落,他们的抗争与妥协。这种深入人心的描绘,让我对历史有了更深刻的理解。而《再见大师》则展现了一种人生哲学的深度。作者通过描绘大师们的“告别”,让我看到了生命的力量和智慧。那些大师们在生命的某个阶段,选择放下,选择升华,他们的选择,充满了对生命的深刻洞察。我被这种超越生死的豁达所打动,它让我对生命的意义有了更深的感悟。在《民国三大校长》中,我看到了教育的伟大,以及教育家身上那种“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的精神。他们为国家民族的未来,倾注了毕生的心血。他们的故事,是对“教育兴国”的最好诠释,也让我对教育的本质有了更深的理解。而《我们的朋友胡适之》则展现了一种思想的广度。胡适先生的Many ideas are still very influential today. His advocacy for reason, his pursuit of truth, and his passion for life, all left a deep impression on me. It inspired me to think more independently and to embrace a more rational and open-minded approach to life. This set of books has allowed me to explore different dimensions of history and human thought. It has broadened my horizons and deepened my understanding of the world and my place in it.

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有