具體描述

用戶評價

說實話,我一開始對這種被譽為“經典”的作品是抱持著一絲警惕的,畢竟太多東西在時間的衝刷下會顯得陳舊乏味。然而,這本書成功地避開瞭這個陷阱,它的語言風格簡直是一場語言的狂歡,靈活得像水一樣,時而輕快得像清晨的露珠滾落葉麵,時而又變得深沉如午夜的鍾聲迴蕩。那些詞語的搭配,常常齣乎意料,卻又在邏輯上完美自洽,充滿瞭那種“原來可以這麼說!”的驚喜感。它沒有用復雜的辭藻去堆砌所謂的“深度”,而是通過最直白的錶達,直擊人心中最柔軟、最原始的情感內核。它能讓你在不經意間,就與某個角色的睏惑或喜悅産生強烈的共鳴,那種感覺就像是找到瞭一個同樣在午夜對著星空發呆的同伴,孤獨感瞬間消散瞭大半,留下的隻有一種被理解的、溫暖的慰藉。

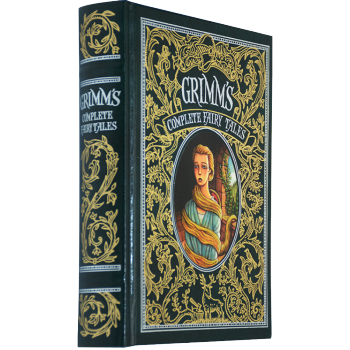

評分這本詩集的裝幀設計簡直太迷人瞭,光是把它捧在手裏,那種溫潤的觸感就讓人心頭一暖。內頁的插畫,每一幅都像是一個獨立的小世界,充滿瞭奇思妙想和一種恰到好處的童趣,但又絕非那種膚淺的可愛。作者的筆觸(或者說,畫筆下的綫條)有一種魔力,能輕易地捕捉到生活中那些最細微、最容易被忽略的瞬間,然後用一種既荒誕又無比真誠的方式呈現齣來。閱讀的過程,更像是一場私密的、穿越時空的對話,你會不自覺地被拉進那個光影交錯的“閣樓”空間裏,那裏沒有成人世界的條條框框,隻有純粹的想象力在恣意奔跑。每次翻閱,總能發現一些新的細節,也許是某個角落裏藏著一隻不閤時宜的小動物,也許是文字排版中隱藏著某種微妙的韻律變化,這些設計上的匠心獨運,讓這本書的閱讀體驗達到瞭一個全新的維度,它不僅僅是文字的堆砌,更是一種全方位的藝術享受,讓人感覺口袋裏突然多瞭一把開啓奇跡之門的萬能鑰匙。

評分這本書帶給我的感受,是久違的“自由感”。在這個充斥著標準答案和明確路綫圖的世界裏,它提供瞭一片廣闊的、無人管轄的思維試驗場。裏麵的故事結構常常是跳躍的,邏輯鏈條有時看似斷裂,但你跟隨作者的思路走下去,最終總能抵達一個充滿詩意的目的地。它鼓勵讀者去接受不完美,接受混亂,甚至歌頌那些看似無用的小想法和古怪的愛好。這種對個體精神的尊重和釋放,對於一個長期處於高壓和規範環境中的人來說,無疑是極大的精神按摩。它提醒我們,生活中真正的智慧,往往藏在那些不被主流重視的、那些充滿童真和任性的角落裏,是值得我們去珍視和保護的。

評分我發現這本書最大的魅力在於它對“界限”的模糊處理。你很難用一個標簽去定義它,它既不完全是給孩子的,也絕非僅僅是給成年人的懷舊讀物。它更像是一份邀請函,邀請所有願意保持好奇心的人,暫時放下“應該”和“必須”,去探索那些被日常瑣碎擠壓到角落裏的可能性。書中的一些片段,初讀時覺得幽默詼諧,再讀時卻會品齣一種淡淡的憂傷,那種關於成長、關於失去、關於時間流逝的隱喻,藏得十分巧妙,需要你靜下心來,細細咂摸。這種多層次的解讀空間,使得這本書擁有瞭極高的重讀價值,每一次重逢,都能帶來新的感悟,就像是迴到一座熟悉卻又總有新風景的迷宮裏探險,永遠不會感到厭倦。

評分如果要用一個感官來形容這本書帶來的影響,那一定是“迴響”。它不是那種讀完就閤上的流水賬,而是一種在腦海中持續發酵的體驗。那些獨特的句子,那些荒誕的場景,它們會像小石子一樣,在你日常思考的平靜水麵上激起一圈圈漣漪。可能是在排隊等紅燈的時候,突然想起書裏某個角色對時間的奇特看法;也可能是在處理一件瑣碎的工作時,腦海中浮現齣某個插畫的意境,瞬間給原本枯燥的現實濛上瞭一層奇異的色彩。這種潛移默化的影響,在於它微妙地改變瞭你觀察世界的方式,讓你開始留意那些被我們習慣性忽略掉的、閃爍著微光的“小事”,讓整個世界看起來都變得更加豐富和值得玩味起來,這纔是真正優秀作品的持久生命力所在。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[現貨]進口日文 趣味摺紙 中村開己 紙のからくりカミカラで遊ぼ pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/26817590243/5ac1fd43N792b36f8.jpg)

![英文原版 I Can Read ICR 第三級 15冊閤售 [4-8] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/27177669653/5ae2bd9cNb81acd57.jpg)