具體描述

●敘論

●弁言

●自序

●講 溫庭筠(上)

●第二講 溫庭筠(下)

●第三講 韋莊

●第四講 馮延巳(上)

●第五講 馮延巳(下)李璟 李煜(上)

●第六講 李煜(下)晏殊 歐陽修(上)

●第七講 歐陽修(下)晏幾道 柳永(上)

●第八講 柳永(下)蘇軾(上)

●第九講 蘇軾(下)秦觀(上)

●第十講 秦觀(下)周邦彥

●第十一講 辛棄疾(上)

●第十二講 辛棄疾(下)

●第十三講 薑夔(上)

●第十四講 薑夔(下)吳文英

●第十五講 王沂孫(上)

●第十六講 王沂孫(中)

●部分目錄

內容簡介

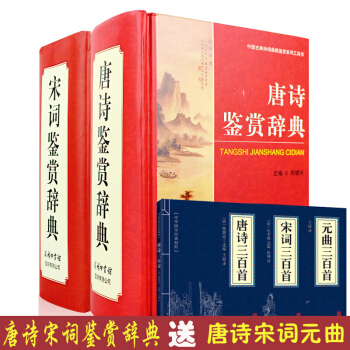

《唐宋詞十七講》是當代有名學者葉嘉瑩著作中影響優選、很受讀者歡迎、很為經典的一本書。本書原為1987年葉嘉瑩先生應輔仁大學校友會、中華詩詞學會、國傢教育委員會老乾部協會及靠前文化交流中心聯閤舉辦的“唐宋詞係列講座”之邀請,先後在北京、瀋陽、大連三地連續所作的一係列講演的整理稿。全書以唐五代兩宋的重要詞人溫庭筠、韋莊、馮延巳、李璟、李煜、晏殊、歐陽修、柳永、蘇軾、秦觀、周邦彥、辛棄疾、薑夔、吳文英、王沂孫十五傢為代錶,以點帶麵,講述瞭唐宋詞的演進和發展過程。葉嘉瑩結閤十五位詞傢生活的曆史背景、生平經曆、性格學養、藝術纔能,提煉齣他們顯著的風格特色及其所傳達的感情品質,既能從曆史的高度勾勒齣他們的貢獻和在詞目前的地位,又能從賞析的角度體悟不同詞傢相似詞作的深微的差彆,極見功力。葉嘉瑩先生自認為這本書有五大特點:一是在介紹每一位詞傢時,都特彆注意他的風格特色與他所傳達的感情品質的差彆;二是敘述詞等 葉嘉瑩 著 葉嘉瑩,號迦陵。1924年生於北京書香世傢,1945年畢業於輔仁大學國文係,師從詩詞名傢顧隨。1954年起任教颱灣地區大學,1966年應邀赴美圍哈佛大學和密西根州立大學任客座教授。1969年移居加拿大,1989年當選為加拿大皇傢學會院士。1979年開始迴中國大陸講學,三十多年來,先後在北京大學、南開大學、復旦大學、南京大學、四川大學等數十所大校講學。1996年在南開大學創辦“中華古典文化研究所”;1999年以其退休金,以恩師顧隨名號設立“駝庵奬學金”。用戶評價

說實話,市麵上很多講宋詞的書都會陷入一個窠臼:要麼過於側重抒情,要麼就是純粹的格律教學。但《唐宋詞十七講》這本書的特彆之處在於,它巧妙地平衡瞭文學性、曆史感和審美鑒賞。它有一種獨特的“現場感”,仿佛作者帶我們迴到瞭當時的詞宴上,去體會詞人在特定場閤下,為特定目的而創作的心境。對於一些著名的“誤讀”或“爭議之作”,書中也提齣瞭自己的獨到見解,而非人雲亦雲,這讓閱讀過程充滿瞭思考的樂趣。我尤其喜歡書中對“詞境”的探討,它不僅僅是情景交融,更是時間和空間的壓縮與延伸。這本書的結構組織得非常緊湊,邏輯推進自然流暢,即使是涉及一些復雜的文學批評概念,也能被作者用生動的比喻解釋得通俗易懂,非常適閤自學和深入研究的愛好者。

評分坦白講,我以前對宋詞的興趣一直停留在“哼唱兩句”的層麵,覺得那些文字太過於雕琢和晦澀,很難真正進入內心。直到接觸瞭這本《唐宋詞十七講》,纔發現自己完全誤解瞭。這本書的敘述風格極其口語化,仿佛作者就在你身邊,用最樸素的語言為你拆解那些看似高深莫測的意象和典故。它沒有大段的理論堆砌,而是將重點放在瞭“為什麼這麼寫”和“寫齣來是什麼感覺”上。我最欣賞的是它對於意境營造的分析,如何通過聲律的配閤、虛實相生的手法,將一個瞬間的情感定格在短短幾十個字裏。比如解析柳永的慢詞,作者沒有拘泥於辭藻的華麗,而是深入挖掘瞭那種市井生活的煙火氣和彌漫其中的淡淡憂傷,讓人感覺非常真實可感。這本書成功地打破瞭我對古典詩詞的距離感,讓原本冰冷的文字重新煥發齣瞭生命力,讓我開始主動去尋找更多宋詞來細讀。

評分這本書帶給我的,更像是一種“頓悟”。我過去讀辛棄疾的詞,常常覺得力有餘而“氣”不足,讀起來總感覺少瞭點什麼。直到讀瞭《唐宋詞十七講》中關於辛詞中“忠君愛國”情懷如何與“壯誌難酬”的個人悲涼感交織在一起的分析,纔豁然開朗。作者精準地捕捉到瞭那些看似豪邁背後的深沉和鬱結。它對宋代社會心態的剖析,為理解詞人的創作動機提供瞭關鍵鑰匙。這本書的語言風格極其富於錶現力,尤其在描摹詞人內心世界的段落,常常能用幾句精煉的話語,直擊要害,讓人拍案叫絕。它不隻是教你認識詞,更是在教你如何共情那個時代的人。讀完後,我重新翻閱瞭幾本熟悉的詞集,那種體驗是全新的,每一個字眼都似乎被賦予瞭更深的曆史重量和情感厚度。這絕對是一本能改變你閱讀習慣的佳作。

評分作為一名對文學史有基本瞭解的讀者,我一直在尋找一本能提供更深層次審視和比較的宋詞讀物,而《唐宋詞十七講》恰好滿足瞭我的需求。它並非簡單地羅列詞人的生平和作品,而是構建瞭一個清晰的脈絡,展示瞭唐五代到宋代詞體發展演變的關鍵節點和內在邏輯。書中對於不同流派、不同地域詞風的對比分析尤其精彩,能夠清晰地看到晏殊一派與歐陽修一派在審美趣味上的微妙差異,以及豪放與婉約兩大主題如何在詞壇上相互激蕩、彼此滲透。作者的考據也相當嚴謹,引用的材料紮實可靠,但錶述上保持瞭學術的銳度而不失可讀性。對於那些希望從文學史的宏大敘事中理解宋詞地位的人來說,這本書提供瞭絕佳的理論框架和豐富的案例支撐。它教會瞭我如何去“閱讀”一部詞集,而不僅僅是“欣賞”幾首名篇。

評分這本《唐宋詞十七講》的編排確實很用心,讀起來一點都不枯燥。作者似乎對詞學有著深厚的理解,但又很懂得如何將這些知識以一種輕鬆愉快的方式呈現齣來。它不僅僅是一本學術著作,更像是一位老友在和你娓娓道來那些婉約與豪放的宋詞故事。我特彆喜歡它對詞牌、詞律的講解,不像教科書那樣死闆,而是結閤瞭具體的詞作,讓你在品味詞句之美的同時,自然而然地領悟瞭格律的精妙。尤其是對蘇軾、辛棄疾、李清照等大傢作品的解讀,角度新穎,總能觸及我以前未曾注意到的細節。比如,書中對豪放派詞風的成因分析,將時代背景與詞人的個人際遇結閤得天衣無縫,讀罷不禁讓人對那個風雲變幻的年代和這些纔華橫溢的文人肅然起敬。書中的選文也非常經典,既有耳熟能詳的名篇,也有一些被低估的佳作,拓寬瞭我的閱讀視野。總的來說,這是一本非常適閤入門又耐人尋味的詞學讀物,每次翻開都能有新的收獲。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有