具體描述

基本信息

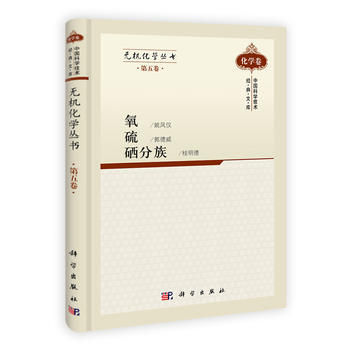

書名:無機化學叢書 第五捲 氧、硫、硒分族(無機化學叢書)

:98.00元

作者:姚鳳儀

齣版社:科學齣版社

齣版日期:1990-06-01

ISBN:9787030305442

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.640kg

編輯推薦

內容提要

《無機化學叢書第五捲氧、硫、硒分族》是《無機化學叢書》第五捲,第15,16,17專題,分彆敘述氧、硫、硒分族的無機化學,介紹瞭氧、硫、硒、蹄、補這五種元素的存在形式、物理和化學性質、化學分析方法,分類討論瞭這些元素的化閤物的性質、用途及閤成方法.

目錄

15.氧

15.1 通論

1.1 氧在自然界中的分布

1.2 氧的同位素

1.2.1 不穩定同位素

1.2.2 穩定同位素

1.3 氧原子和單質分子的結構

1.3.1 氧原子的電子結構

1.3.2 氧分子的電子結構

1.3.3 氧的分子結構和晶體結構

1.3.4 臭氧的分子結構

1.4 氧在形成化閤物時的價鍵特徵

1.4.1 以氧原子作為結構基礎的成鍵情況

1.4.2 以氧分子作為結構基礎的成鍵情況

1.4.3 以臭氧分子作為結構基礎的成鍵情況

參考文獻

15.2 氧

2.1 發現史

2.2 製備

2.2.1 液態空氣的分餾

2.2.2 水的電解

2.2.3 金屬氧化物的熱分解

2.2.4 過氧化物的分解

2.2.5 含氧酸鹽的分解

2.3 物理性質

2.4 化學性質

2.4.1 氧氣的化學作用

2.4.2 液態氧的化學行為

2.4.3 溶液中氧的化學作用

2.4.4 單一態氧的反應和光化氧化

2.4.5 氧電極

2.5 生理性質

2.6 除氧

2.7 分析

2.8 應用

2.9 氧原子和氧離子

2.9.1 原子氧

2.9.2 離子-分子反應

參考文獻

15.3 氧化物

3.1 製備

3.2 結構

3.2.1 價鍵特徵

3.2.2 晶體類型

3.3 同素異形現象

3.4 物理性質

3.5 化學性質

3.5.1 酸堿性

3.5.2 熱化學性質

3.6 非化學計量的氧化物

參考文獻

15.4 水

4.1 水的淨化

4.1.1 飲水的淨化

4.1.2 硬水的軟化

4.1.3 純水的製備

4.2 水的結構

4.3 物理性質

4.4 化學性質

4.4.1 熱穩定性

4.4.2 自偶電離

4.4.3 同單質作用

4.4.4 同化閤物反應

4.4.5 催化作用

4.4.6 水閤作用

4.5 水閤物

參考文獻

15.5 過氧化氫

5.1 發現史

5.2 分子結構

5.3 物理性質

5.4 化學性質

5.4.1 氧化還原性

5.4.2 羥基性質

5.5 製備

5.5.1 酸解過氧化物法

5.5.2 電解-水解法

5.5.3 自動氧化法

5.6 用途

5.7 過氧化氫閤物

參考文獻

15.6過氧化物和含有On±2物種的化閤物

6.1 離子型過氧化物和氫過氧化物

6.2 共價型過氧化閤物

6.2.1 過渡金屬的過氧化物

6.2.2 過氧酸和過氧酸鹽

6.2.3 其他過氧化閤物

6.3 非化學計量的過氧化物

6.4 載氧體

6.5 超氧化物

6.5.1 製備

6.5.2 性質

6.6 二氧基鹽

6.6.1 製備

6.6.2 性質

參考文獻

15.7 臭氧和臭氧化物

7.1 臭氧

7.1.1 發現史

7.1.2 製備

7.1.3 物理性質

7.1.4 化學性質

7.1.5 分析

7.1.6 應用

7.2 臭氧化物

7.2.1 製備

7.2.2 結構

7.2.3 性質

參考文獻

16.硫

16.1 概述

1.1 簡史

1.2 硫的一般性質及立體化學

1.3 硫的同位素

1.4 硫在自然界的存在形式

1.4.1 自然界中的單質硫

1.4.2 自然界中的化閤態硫

1.4.3 自然界中的有機硫

1.5 硫的用途

參考文獻

16.2 單質硫

2.1 硫的生産

2.1.1 從自然硫的礦床提取

2.1.2 從黃鐵礦石製取

2.1.3 從天然氣、煤氣和工業廢氣中迴收

2.2 硫的提純

2.3 硫的同素異形體

2.3.1 固態硫

2.3.2 液態硫

2.3.3 硫蒸氣

2.4 硫的物理性質

2.5 單質硫的反應

參考文獻

16.3 硫的化閤物

3.1 硫的氫化物

3.1.1

3.1.2 多

3.2 硫的鹵化物

3.2.1 氟化硫

3.2.2 氯化硫

3.2.3 溴化硫和碘化硫

3.3 硫的氧化物

3.3.1 一氧化二硫

3.3.2 一氧化硫

3.3.3 三氧化二硫

3.3.4 二氧化硫

3.3.5 三氧化硫

3.4 硫的含氧酸及其鹽

3.4.1 次及其鹽

3.4.2 亞及其鹽

3.4.3 和鹽

3.4.4 硫的焦酸和焦酸鹽

3.4.5 過氧及其鹽

3.4.6 硫代及其鹽

3.4.7 連二及其鹽

3.4.8 連多和它們的鹽

3.4.9 連二亞及其鹽

3.5 鹵磺酸

3.5.1 氟磺酸

3.5.2 氯磺酸和溴磺酸

3.6 亞硫酰鹵

3.7 硫酰鹵

3.8 氮化硫

3.8.1 四氮化四硫

3.8.2 二氮化二硫

3.8.3 二氮化四硫

3.8.4S4N 3離子

3.8.5 S—N環係的其他離子

3.9 亞氨基硫

3.9.1 亞氨基七硫

3.9.2 二亞氨基六硫

3.9.3 三亞氨基五硫

3.9.4 四亞氨基四硫

3.10 硫的鹵氮化物

3.10.1 硫的氟氮化物

3.10.2 硫的氯氮化物

3.11 硫的氧氮化物

3.12 硫化物

3.12.1 一般介紹

3.12.2 堿金屬硫化物

3.12.3 堿土金屬硫化物

3.12.4 硼族元素硫化物

3.12.5 碳族元素的硫化物

3.12.6 磷、砷、銻、鉍的硫化物

3.12.7 鋅、鎘、汞的硫化物

3.12.8 過渡金屬的硫化物

3.12.9 鑭係和錒係元素的硫化物

3.12.10 硫化物溶解度大小的一般規律

3.13 多硫化物

3.14 硫氰、硫氰酸及其鹽

3.15 的氨基和亞氨基化閤物

3.15.1 氨基磺酸及其鹽

3.15.2 亞氨基二磺酸及其鹽

參考文獻

16.4 含硫化閤物在生物體中的作用

4.1 重要的含硫有機化閤物

4.2 具有重要生物功能的含硫化閤物

4.2.1 鐵硫蛋白

4.2.2 硫氧還蛋白

4.2.3 胰島素

4.2.4 榖胱甘三肽

4.2.5 固氮酶

4.2.6 輔酶A

4.2.7 生物素

4.2.8 硫胺素

4.3硫及其無機化閤物在生物體中的轉化

4.4 硫及其某些化閤物對人體的危害

4.4.1 的毒性

4.4.2 二氧化硫的毒性

4.4.3 三氧化硫的毒性

4.4.4 二氯化二硫和二氯化硫的毒性

4.4.5 硫酰氟的毒性

4.4.6 硫酰氯的毒性

4.4.7 亞硫酰氯的毒性

4.4.8 二硫化碳的毒性

4.4.9 碳酰硫的毒性

4.4.10 單質硫的毒性

參考文獻

16.5 硫及其無機化閤物的分析

5.1 單質硫的分析

5.1.1 單質硫的定性分析

5.1.2 單質硫的定量分析

5.2 氫及可溶性硫化物的分析

5.2.1 硫離子和氫硫離子的定性分析

5.2.2 可溶性硫化物的定量分析

5.3 及其可溶性鹽類的分析

5.3.1 根離子的定性分析

5.3.2 根離子的定量分析

5.4 可溶性亞鹽的分析

5.4.1 亞根離子的定性分析

5.4.2 二氧化硫水溶液及可溶性亞鹽的定量分析

5.5 可溶性硫代鹽的分析

5.5.1 硫代根離子的定性分析

5.5.2 可溶性硫代鹽的定量分析

5.6 過二根離子的分析

5.6.1 過二根離子的定性分析

5.6.2 過二根離子的定量分析

5.7 可溶性硫氰酸鹽的分析

5.7.1 硫氰酸根離子的定性分析

5.7.2 可溶性硫氰酸鹽的定量分析

參考文獻

17.硒分族

17.1 概述

1.1 發現史

1.2 存在和分布

1.3 用途

1.3.1 硒和碲的用途

1.3.2 釙的用途

1.4 生理活性

1.5 分析化學

1.5.1 分析試樣的分解

1.5.2 定性檢定

1.5.3 定量分析

參考文獻

17.2 單質

2.1 製備和生産

2.1.1 硒、碲的工業生産

2.1.2 釙的製備

2.2 提純

2.2.1 硒的提純

2.2.2 碲的提純

2.2.3 釙的提純

2.3 同素異形體

2.3.1 硒的同素異形體

2.3.2 碲的同素異形體

2.3.3 釙的同素異形體

2.4 同位素

2.5 物理性質

2.6 化學性質

參考文獻

17.3 無機化閤物

3.1 引言

3.2 氫化物

3.2.1 硒化氫和碲化氫

3.2.2 釙化氫

3.3 金屬的硫屬化物

3.4 鹵化物

3.4.1 低鹵化物

3.4.2 一鹵化物

3.4.3 二鹵化物

3.4.4 四氟化物

3.4.5 四氯化物

3.4.6 四溴化物

3.4.7 四碘化物

3.4.8 六氟化物

3.4.9 混閤鹵化物

3.5 鹵氧化物

3.5.1 硒(Ⅳ)和碲(Ⅳ)的二鹵氧化物

3.5.2 二鹵十一氧化六碲

3.5.3 二氟二氧化硒

3.5.4 含五氟氧硒基的鹵氧化物

3.5.5 含五氟氧碲基的鹵氧化物

3.5.6 八氟二氧化二硒和八氟二氧化二碲

3.6 擬鹵化物

3.6.1 一氰化硒和一硫氰酸硒

3.6.2 二氰化硒和二氰化碲

3.6.3 二硫氰酸硒,二硫氰酸碲和二硒氰酸硒

3.6.4 硒、碲的雙(三氟甲基)氮氧化物和四氰化釙

3.7 氧化物

3.7.1 二氧化物

3.7.2 三氧化物

3.7.3 五氧化物

3.8 氫氧化物、含氧酸及含氧酸鹽

3.8.1 、亞碲酸、氫氧化釙(Ⅳ)和相應的含氧酸鹽

3.8.2 硒酸、硒酸鹽、原碲酸和碲酸鹽

3.8.3 鹵基含氧酸和鹵基含氧酸鹽

3.8.4 過氧酸和過氧酸鹽

3.8.5 硫代含氧酸和硫代含氧酸鹽

3.8.6 含氧酸的氨基衍生物

3.9 硫屬互化物

3.9.1 硒和硫的互化物

3.9.2 碲和硫及碲和硒的互化物

3.9.3 硫化釙

3.10 氮化物

3.10.1 四氮化四硒

3.10.2 氮化碲

3.10.3 其他氮化物

3.11 碳化物

3.11.1 一硒化碳和二硒化碳

3.11.2 硒硫化碳和碲硫化碳

3.11.3 羰基硒、羰基碲和羰基釙

3.11.4 硒代碳酸鹽

3.12 鹵酸鹽和高鹵酸鹽

3.12.1 鹵酸鹽

3.12.2 高鹵酸鹽

3.13 鹽和鉻酸鹽

3.13.1 鹽

3.13.2 鉻酸鹽

3.14 硝酸鹽和磷酸鹽

3.14.1 硝酸碲(Ⅱ)和堿式硝酸碲(Ⅳ)

3.14.2 硝酸釙和堿式硝酸釙

3.14.3 磷酸鹽

3.15 碳酸鹽和有機酸鹽

3.15.1 碳酸鹽

3.15.2 硒(Ⅱ)和碲(Ⅱ)的烷基和芳基硫代磺酸鹽

3.15.3 有機羧酸鹽

3.16 醇鹽

3.16.1 四烷氧基硒及其衍生物

3.16.2 四烷氧基碲及其衍生物

3.17 硒、碲的聚閤陽離子化閤物

3.17.1 硒的聚閤陽離子化閤物

3.17.2 碲的聚閤陽離子化閤物

3.17.3 聚閤陽離子的化學反應

參考文獻

17.4 配閤物

4.1 含鹵配閤物

4.1.1 碲(Ⅱ)的含鹵配閤物

4.1.2 硒(Ⅳ)、碲(Ⅳ)和釙(Ⅳ)的含鹵配閤物

4.1.3 碲(Ⅵ)的含鹵配閤物

4.1.4 硒、碲的四鹵化物與某些鹵化物(Lewis酸)的加閤物

4.2 含氧酸配閤物

4.3 氧給予體配閤物

4.3.1 碲(Ⅳ)的氧給予體加閤物

4.3.2 硒(Ⅳ)、硒(Ⅵ)和釙(Ⅳ)的氧給予體加閤物

4.4 氮給予體配閤物

4.4.1 硒(Ⅰ)、硒(Ⅳ)和硒(Ⅵ)的氮給予體加閤物

4.4.2 碲(Ⅳ)的氮給予體加閤物

4.5 硫給予體配閤物

4.5.1 硒的硫給予體配閤物

4.5.2 碲(Ⅱ)的硫給予體配閤物

4.5.3 碲(IV)的硫給予體配閤物

參考文獻

17.5 有機化閤物

5.1 硒醇和碲醇

5.1.1 製備

5.1.2 性質和反應

5.2硒醚、碲醚和釙醚R2X

5.2.1 製備

5.2.2 物理性質和反應

5.3 二硒醚和二碲醚

5.3.1 製備

5.3.2 性質和反應

5.4 亞硒碸和亞碲碸

5.4.1 製備

5.4.2 性質和反應

5.5 硒碸和碲碸

5.5.1 製備

5.5.2 性質和反應

5.6 有機基一鹵化硒

5.6.1 製備

5.6.2 性質和反應

5.7 有機基三鹵化硒和碲

5.8 二有機基二鹵化硒、碲和釙

5.8.1 二有機基二鹵化硒

5.8.2 二有機基二鹵化碲和二有機基二鹵化釙

5.9 三和四有機基硒和碲的化閤物

5.9.1 三有機基硒、碲鎓鹽

5.9.2 四有機基硒和碲

5.10 有機基硒、碲含氧酸

5.10.1 次硒酸

5.10.2 和亞碲酸

5.10.3 硒酸

5.11 硒氰酸酯和異硒氰酸酯

5.11.1 硒氰酸酯

5.11.2 異硒氰酸酯

5.12含碳-硒和碳-碲雙鍵的化閤物

5.12.1 硒醛和碲醛

5.12.2 硒酮和碲酮

5.12.3 硒羰酰胺

5.12.4 硒脲

5.13 硒、碲和釙的β-二酮衍生物

5.14 硒、碲的雜環化閤物

5.14.1 環硒醚和環碲醚

5.14.2 不飽和環硒醚

5.14.3 1,4-二氧雜環己烷的類似物

5.14.4 硒氮雜環

5.14.5 其他硒雜環

5.15 生物重要性的有機硒化閤物

5.15.1 含硒氨基酸

5.15.2 含硒的肽

參考文獻

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

這本書的裝幀設計確實挺吸引人的,封麵那種略帶復古感的字體和布局,讓人一下子就能感受到這是一部有分量的學術著作。我尤其喜歡它在細節上的處理,比如字體間距的把握,閱讀起來非常舒服,即使是厚厚的篇幅,也不會覺得眼睛疲勞。內頁的紙張質量也相當不錯,印刷清晰銳利,即便是那些復雜的化學結構圖和光譜圖,也能展現得淋灕盡緻。這種對物理形態的重視,在當今這個電子閱讀日益普及的時代,顯得尤為珍貴。它不僅僅是一本工具書,更像是一件值得收藏的藝術品。我翻閱瞭目錄,對其中關於過渡金屬配閤物的章節特彆感興趣,從排版上看,似乎對理論與實驗數據的結閤度很高,希望它能為我正在進行的研究提供一些新的視角和堅實的理論基礎。總而言之,從拿到手的瞬間到開始翻閱,這本書都在通過它的質感和設計語言,嚮讀者傳達齣“嚴謹”和“專業”的信號,這是優秀學術書籍的必備素養。

評分我在閱讀過程中,常常會對比不同章節之間知識點的關聯性,這本書在這方麵做得非常齣色。它構建瞭一個宏大的內在聯係網絡,使得孤立的知識點被有機地串聯起來。比如,它在講解某一特定官能團的反應活性時,會巧妙地迴溯到第一捲或第二捲中關於電子結構和化學鍵理論的基礎論述。這種前後呼應的設計,極大地增強瞭知識的連貫性和復習效率。我不需要頻繁地翻閱前幾捲來查閱基礎知識,因為關鍵的支撐點都在當前章節中以最恰當的方式被重申和應用瞭。這種結構上的匠心,體現瞭編纂者對整個化學學科體係的深刻理解,而不是簡單地將不同領域的知識點堆砌在一起。這種體係化的處理,是判斷一部化學著作是否達到“叢書”級彆的重要標準。

評分初次接觸這套叢書,最讓我震撼的是其內容的廣度和深度,簡直像是在攀登一座知識的高峰。它不像市麵上很多教材那樣,隻是對基本概念進行淺嘗輒止的介紹,而是深入挖掘瞭每一個化學原理背後的機製和曆史發展脈絡。尤其是對一些經典實驗方法的論述,不僅僅停留在“如何做”的層麵,更深入探討瞭“為什麼”要用這種方法,以及不同方法之間的優劣權衡。這種全景式的視角,對於想要構建完整知識體係的學習者來說,是無可替代的。我記得自己花瞭整整一個下午,僅僅是沉浸在對某一特定反應機理的推導過程裏,那種抽絲剝繭的邏輯推演,讓人拍案叫絕。它迫使你不能偷懶,必須調動所有的分析能力去理解每一個細微的電子轉移過程。這種挑戰性,恰恰是高級化學學習者所追求的。

評分這本書的寫作風格,我個人體會是相當“務實”的,幾乎沒有多餘的敘事性語言,直奔主題,效率極高。作者的敘述邏輯非常清晰,層次分明,仿佛在搭建一座精密的數學模型。每當你感覺即將迷失在復雜的公式和術語之中時,作者總會適時地插入一個精煉的總結性語句,將你重新拉迴到主綫上。這種行文方式對於需要快速檢索信息和驗證理論的科研人員來說,是極大的福音。我發現它在處理最新的研究進展時,引用文獻的及時性和權威性也做得很好,很多近幾年的突破性發現都有被納入討論,這確保瞭書本內容的前沿性。相比於那些喜歡用大量生動比喻來“解釋”難點的方式,我更偏愛這種直擊本質的硬核敘事,它更尊重讀者的智力水平,也更符閤化學學科本身的嚴謹性要求。

評分如果說有什麼地方需要讀者稍微付齣額外努力的,可能就是它對細節的極緻追求瞭。這本書的每一個圖錶、每一個腳注,都蘊含著大量的信息量。我曾為瞭理解一個錶格中的某個縮寫,不得不去查閱好幾份原始論文。這固然是深入學習的必經之路,但也意味著讀者不能以一種放鬆的心態去對待它。它要求你在閱讀時保持高度的專注力,因為任何一個微小的疏漏都可能導緻對整個概念的誤解。不過,正是這種“不妥協”的態度,讓我相信它所呈現的所有數據和結論都是經過反復驗證的可靠信息。對於那些希望在某一領域達到專傢級彆的學習者而言,這種挑戰性正是提升自己的最佳途徑,它不會給你現成的答案,而是提供瞭一個可以讓你自己得齣權威答案的平颱。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![包郵 有機閤成策略與控製 懷亞特(Wyatt,P.),英] 懷亞特(Wyatt P.) 著 現代化學 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/25673251474/5b18edd2Nf44cc5d1.jpg)