具体描述

内容简介

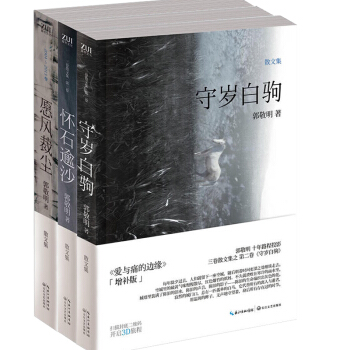

《愿风裁尘》是郭敬明十年心路历程投影三卷散文集之**卷。在《愿风裁尘》中收录了郭敬明从2004年—2013年间的*部散文作品,经过郭敬明亲自修改和编订,还原一个褪去明星作家光环的郭敬明。在《愿风裁尘》中你可以看到郭敬明对亲情、友情、爱情的*直观感悟,这一次,他不是万众瞩目的偶像郭敬明,他是有平凡人喜怒哀乐的小四。《愿风裁尘》书名淡雅,表达了郭敬明年纪渐长之后,对人生和社会的美好寄予。《守岁白驹》是郭敬明十年心路历程投影三卷散文集之第二卷。书中收录了《阴天》《三月,我流离失所的生活》等精美散文,以他的**部作品《爱与痛的边缘》的文章为主要内容,此次他亲自修改和编订,将年少时期*初的创作整装呈现。《守岁白驹》书名意指留下这本书,化成一匹白马,守望曾经的岁月。也许过去已是一座再也无法回去的空城,但是,至少有这样一本书,代替作者,代替所有过去的人,以示纪念。《怀石逾沙》是郭敬明十年心路历程投影三卷散文集之第三卷。该卷收录了郭敬明作品集《左手倒影,右手年华》的部分文章,以及他于《*小说》前期的专栏,同时亦收录了他为*世文化旗下部分作者所作的新书序言。此次他亲自修改,结集出版,希望你能更直观地了解那个更早期的郭敬明。那段时间里,发生了很多事情,经历过一些挫折,也遇到不少变故。书名中“逾沙”二字,取自成语“逾沙轶漠”,形容跋涉了长远路途,经历了很多事情。而“怀石”,则是指虽然这段岁月的跋涉尤其沉重,负担着心中的壁垒,但依然艰难地前行。作者简介

郭敬明,“80后”作家群的代表人物,连续六年登上中国福布斯名人榜,连续八年国内出版销售记录的创造者,多次荣登年度销量总冠军宝座,出版数部长篇小说销量均突破百万册,**销量三百万册。2008年至2012年出版《小时代》“三部曲”,并于2012年11月自编自导拍摄为电影。票房傲人。2008年5月4日美国《纽约时报》以“China’sPopFiction(中国流行小说家)”为题报道,该报道评价他为“中国*成功的作家”。2013年获“中国梦践行者”称号。目录

用户评价

这套书的语言风格有一种独特的“空气感”。我不是指它轻飘,而是指它的文字有一种能渗透进你呼吸里的特质。它不像某些流行的作品那样追求强烈的戏剧冲突,而是专注于构建一种氛围,一种让人感到既熟悉又陌生的氛围。尤其喜欢作者描述环境和心理状态时所用的那些精准的比喻,它们不是那种老生常谈的套路,而是带着强烈的个人印记,仿佛是他独家研发的词汇库。比如,对某个特定光线的描摹,对某种特定气味的捕捉,都精确地击中了某些潜意识中被遗忘的感官记忆。这种细腻的观察力,让原本可能平淡无奇的场景瞬间被点亮,获得了生命力。它像是一面擦得很干净的镜子,映照出我们内心深处那些不愿承认的脆弱和对纯粹事物的向往。它不是在讲述一个故事,它是在邀请你进入一种特定的人生状态,并用温柔的方式提醒你,那些曾经的挣扎和美好,都真实发生过。

评分这套书的文字,怎么说呢,就像是一场午后的光影游戏,带着点湿漉漉的、初夏清晨的清新,又混合着黄昏时分那种略带惆怅的温暖。读起来,没有那种咄咄逼人的故作深沉,反而是一种娓娓道来的叙事,像是在跟一个老友低语,分享着那些不为人知的、关于成长的隐秘角落。作者对情感的捕捉极其细腻,即便是最微不足道的日常片段,也能被他描摹得富有诗意和重量。特别是对于“时间流逝”和“青春散场”的描绘,那份克制而又汹涌的复杂情绪,让人在合上书页后,还会忍不住在脑海中回放那些画面,仿佛自己也曾是那个在风中奔跑、追逐着某个模糊剪影的少年。书中的意象运用非常巧妙,不是那种生硬的堆砌辞藻,而是自然地融入到场景之中,让文字有了呼吸感。那种淡淡的、略带忧伤的美学,恰到好处地包裹住了故事内核的疼痛与迷茫,读完后心头会留下一个温柔的印记,说不清是遗憾还是满足,但绝对是回味无穷。

评分坦白讲,我很少能在一套书中同时感受到如此强烈的“疏离”和“亲密”。作者在描绘人物关系时,总是拿捏得恰到好处,不会把情感推向过度煽情的境地,而是保持着一种观看者式的、带着距离感的记录。你看着角色们经历爱恨别离、误解与和解,却又清晰地感觉到自己并未完全代入其中,而是在一个安全的位置上进行观察和思考。这种疏离感反而增强了思考的深度,因为它迫使你跳出情绪的漩涡,去审视行为背后的动机和环境的影响。书中的一些哲思片段,虽然是散落在叙事中的,但其力量不容小觑,它们如同深夜里突然亮起的灯塔,短暂地照亮了迷雾。如果你期待的是那种情节跌宕起伏、一气呵成的通俗小说,那么这本书可能需要你调整阅读的预期。它更像是一部需要耐心品味的艺术品,值得被放在书架上,时不时地取下来翻阅其中某一个触动你的章节,都会有新的感悟。

评分如果要用一个词来形容这套书带给我的感受,那就是“清醒的梦境”。它成功地将青春期那种特有的、介于现实与想象之间的混沌状态,提炼并固化在了纸张上。人物的对话充满了机锋和试探,很少有直截了当的表白,大部分的情感都是通过未说出口的话语、一个眼神的停留、或者一个不经意的动作来传达的。这种“留白”的艺术,让读者有足够的空间去填补自己的理解和想象,这也是为什么不同的人读这套书会有截然不同的感受。作者似乎对“错过”这件事有着特殊的偏爱,笔下的人物总是与幸福擦肩而过,但这种错过并非全然是悲剧,反而成就了一种独特的、带着遗憾的美感。读完它,你会觉得自己好像刚刚结束了一段漫长的、关于自我的内心对话,疲惫但又异常充实,对于未来世界的复杂性,似乎又多了一份坦然接受的准备。

评分我得说,这本书的结构处理得非常大胆,它不是那种线性叙事的流水账,更像是一张由无数细小的情感碎片拼贴而成的马赛克画廊。有时候,你以为抓住了一条清晰的故事线索,下一秒,作者就用一个突然的转场,把你拽到了一个完全不相干却又隐隐关联的场景里。这种跳跃感,初读可能需要适应,但一旦沉浸进去,就会发现它无比贴合我们记忆的运作方式——记忆本身就是碎片化的、跳跃的、充满情绪而非逻辑的。书中对“孤独感”的探讨尤为深刻,那种身处人群中却无人理解的疏离,被刻画得入木三分。它没有提供廉价的安慰剂,而是直面了成长的必然代价,那就是必须学会与自己内心的空洞和解。文字的密度很高,需要放慢速度去品味每一个词语背后的深意,甚至需要反复咀嚼那些似乎信手拈来的对话,因为那些看似平常的对白里,往往藏着改变人物命运的微妙契机。读完后感觉思维被拉伸得很长,仿佛经历了一场心灵的深度徒步。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有