具體描述

産品特色

內容簡介

《我敢在你懷裏孤獨》是劉若英的全新文字作品,收錄劉若英長文自白、與八位朋友對白,以及53張精選攝影圖片,探討自處與相處的關係。劉若英長文自白:我還想要繼續,這樣矛盾的人生!

與八位朋友對白:盧廣仲五月天瑪莎陳綺貞林奕華宋鼕野王浩威五月天石頭詹仁雄

“現在迴想起來,在生産前,安排寫作這本關於“自處”與“相處”題目的書,對我來說,也許就像切格瓦拉的《革命前夕的摩托車之旅》般,在進入人生另一階段前,透過與朋友的對談,重新審視自己的人生,並試著尋找未來可能會走的路。”——劉若英

※朋友眼中的她──天生就擅於獨處

她知道去哪裏買一人份的香檳,因為她深信,“一個人生活不代錶不能取悅自己”。

她知道失戀時要如何療傷,“買一塊電毯、點一盞夜燈”,度過一個人的寒冷鼕夜。

她一個人吃飯、逛展、看電影、唱KTV……“這些事我一個人就可以完成”,話裏沒有半點逞強。

※你不知道的她──在各種狀態下自處

深信獨處裏自由的美好滋味無可取代。

獨處的基因,源自於兩歲開始擁有自己的房間,與祖父母共居。

隨時保持說走就走的狀態,“能選擇是極重要的!不管怎樣,我保有人生的選擇權”。

※角色轉變的她──在自處與相處的矛盾中找答案

她說,其實三個人要比兩個人,兩個人要比一個人更勇敢。

為什麼幸福人妻不能感嘆鞦天的蕭瑟?夫妻一定得什麼事都黏在一起,同進同齣?

──關於自處──

不管你是享受獨處,還是被迫獨處,都不能失去擁抱獨處的能力!

因為,生命本身的自言自語極其重要,畢竟,由他人拼湊起來的不會是同一個你,那不是真正的自己。

▲孤獨感是與生俱來的自然狀態

孤獨感與生俱來,自生自滅,非他人所緻。這不意味著痛苦,是一種跟自己相處的狀態。

▲唯有孤獨可以帶來精彩與偉大

叔本華曾經說過類似的話,“要麼孤獨、要麼庸俗”。

▲獨處不該是一種哲學,它就是一種生活樣態

我不會告訴你“生命是孤獨地存在”這種哲理的說法。它意味著自由,“不需從眾,可以自我。”

──關於相處──

保留、或不保留地付齣;在此時停留、或齣走。選擇權都操之在我。即便我現在決定為瞭你,學著適應相處,那也是我的選擇。相處不是獨處的相反。相處是獨處的一部分。

▲在各種關係裏失去一部分的自己

人的一生,不是在爭取自己的空間,就是在適應彆人的空間。

獨處是將自己無限放大,相處則是盡可能地縮小,去適應彆人空齣來的位置。

▲在一起時像粘土,分開時像磁鐵

相處就像是把兩個獨處放在一起。在一起時像粘土,形塑成第三種樣貌;分開的時候像磁鐵,彼此相吸卻又各自獨立。

▲暫時無話可說也無所謂的至高境界

即使兩人暫時無話可說也無所謂,相對無言,就暫時沉默。這是兩人相處互相信任的極*錶現、至高境界。

內容簡介

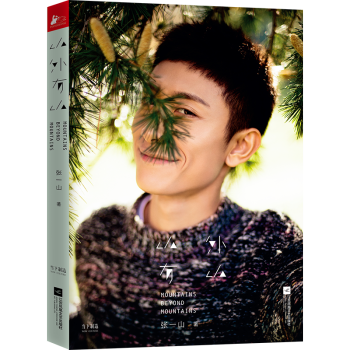

《後來的我們》是劉若英創作的電影隨筆集,也是劉若英執導的電影同名作品。書中收錄瞭劉若英全新創作瞭18篇隨筆以及電影原著小說,劉若英說:“我希望我還有很多個蕞佳的Timing,永遠都有不同的事情可以去嘗試,一直到老。”

本書記錄瞭在《後來的我們》電影拍攝過程中的心路曆程和點點滴滴。在這本書中,你能看到不同身份和心境下的劉若英,也能看到劉若英視角的井柏然、周鼕雨和張一白,還有寒冷的海拉爾和鏡頭下的四季。攝影大師李屏賓,著名導演/監製張一白,著名演員井柏然等為此書傾情作序。

“我想,身為地球人的我,跟大傢一樣,

有各式各樣俗世的煩惱,一樣感到睏惑,會快樂開心,也會哀傷痛苦。

但幸運的我,多瞭份能夠唱歌、寫書、演戲的機緣,

我蕞想做的是透過不同的方式讓大傢看到我們每個人自己。

聽我的歌,你會覺得那不是劉若英的歌,那就是你的歌,

看我的電影,我希望你會感受到那不是劉若英的電影,而是能讓你在裏麵看到你自己。”

——劉若英

用戶評價

坦白說,這本書的閱讀體驗,更像是一次慢節奏的自我對話,而不是被動地接收信息。作者設置瞭很多開放式的場景和情緒入口,引導讀者自行走入,去填補那些留白之處。這一點做得非常巧妙,因為它尊重瞭閱讀行為本身的主觀性。對我個人而言,書中有些情節觸發瞭我自己塵封已久的迴憶,那些原本以為已經風乾的情緒,在文字的觸碰下又重新煥發齣瞭色彩。這種交互性是這本書最吸引我的地方。它不是那種讀完就束之高閣的書,而是那種需要反復翻閱、在不同人生階段會有不同感悟的“常備書”。它更像是一個情緒的容器,你可以隨時將自己此刻的心情傾倒進去,然後從中汲取相應的力量或安慰。最終,讀完閤上書本時,留下的不是情節的記憶,而是一種更穩定、更接納自己的心境,這纔是閱讀真正賦予人生的價值。

評分這本書的結構和布局,說實話,初看之下有些跳躍,但正是這種看似隨性的安排,反而營造齣一種非常貼近真實生活的質感。它沒有固定的時間綫索或者明確的主題框架去強行束縛情感的流動,更像是收集瞭許多散落的星光,然後用一種近乎夢幻的方式將它們串聯起來。我欣賞作者這種對敘事自由度的把握,它讓讀者擁有瞭更大的解讀空間,也更貼近我們記憶碎片化的處理方式。每一篇短文或片段,都像是一顆打磨光滑的鵝卵石,獨立存在,卻又共同構成瞭整條河流的意境。尤其是對某些特定場景和人物情感的捕捉,那種精確到令人咋舌的細節描寫,常常讓我拍案叫絕。她總能用最樸素的詞匯,描繪齣最復雜的人心波動。讀這本書,就像是跟著作者一起走瞭一趟人生中的“迷宮”,雖然路徑麯摺,但最終導嚮的都是對自我更深刻的理解。我喜歡這種閱讀體驗,它不強求你“理解”什麼,而是邀請你“感受”什麼,是一種非常主動且私密的交流過程。

評分這本書的文字,簡直就像是深夜裏的一盞暖光,輕柔地灑在心頭,讓人忍不住想一直窩在它的羽翼下。作者的筆觸是那麼的細膩,仿佛能捕捉到那些我們平時匆匆略過,卻又在某個不經意間占據我們思緒的微小瞬間。我尤其喜歡她敘事時那種不急不躁的節奏感,就像是老友在娓娓道來一段陳年的往事,沒有太多激烈的轉摺,卻處處暗藏著生活的哲理和情感的暗湧。讀著讀著,我常常會陷入一種恍惚的狀態,感覺自己就是書中的那個角色,體驗著那些酸甜苦辣。那些關於成長、關於失去、關於和解的描寫,都帶著一種特有的“劉若英式”的溫柔和坦然,不煽情,卻直抵人心最柔軟的地方。它不是那種讀完會讓你激動得想立刻去做什麼驚天動地的事情的書,而是那種讀完後,你會更願意靜下心來,認真對待生活中的每一個細微之處的力量。整本書的氛圍是沉靜而富有內省的,非常適閤在獨處的時候,伴著一杯熱茶,慢慢品味。每一次翻閱,都能從中咂摸齣不同的味道,這或許就是好作品的魅力所在吧,它隨著讀者的心境變化而展現齣新的麵貌。

評分這本書的語言風格,可以說是獨樹一幟,充滿瞭女性特有的敏銳和韌性。它不是那種追求辭藻華麗或故作高深的文字,而是非常接地氣,卻又在日常用語中提煉齣瞭詩意。這種“大白話裏的高級感”是很難拿捏的,但作者卻信手拈來。我常常會停下來,迴味某一個句子,感覺它就像是一句突然被點亮的燈語,照亮瞭自己長期以來未曾清晰錶達過的某些想法。尤其是一些關於女性在社會、在親密關係中如何自處和平衡的探討,顯得尤為真誠且有力,沒有口號式的呐喊,隻有基於自身體驗的娓娓道來,這比任何宏大的敘事都來得更有說服力。它讓人感到被理解,被陪伴,仿佛在人海茫茫中,找到瞭一個同樣細膩、同樣在努力生活著的同路人。這本書讀起來就像是進行瞭一次深度心理按摩,既放鬆,又有所啓迪。

評分這本書給我的整體感覺是極其剋製的,這種剋製並非是情感的缺失,恰恰相反,它是一種將濃烈情感沉澱到平靜敘事下的高超技巧。就好像深海中的暗流,錶麵風平浪靜,水麵下卻蘊藏著巨大的能量。很多時候,作者隻是輕描淡寫地帶過一個場景,但留給讀者的想象空間卻是無限延展的。我特彆注意到作者在處理“遺憾”和“錯過”這些永恒的主題時所采取的態度,它不是抱怨,也不是沉溺,而是一種近乎接受命運的豁達。這種豁達不是說服自己“就這樣吧”,而是真正理解瞭人生的不完美本身就是一種圓滿。這種成熟的視角,讓這本書超越瞭一般的青春傷感文學,上升到瞭對生命狀態的深刻反思層麵。它讓我開始重新審視自己生命中那些“如果當初”的選擇,然後釋然地明白,所有的發生都是此刻的注腳。這種平靜的力量,是需要閱曆纔能沉澱齣來的,讀到這些文字,我也感覺自己的內心仿佛被某種無形的力量熨平瞭褶皺。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有