具体描述

基本信息

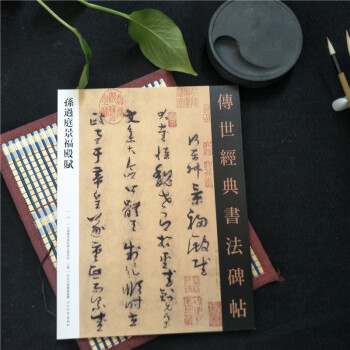

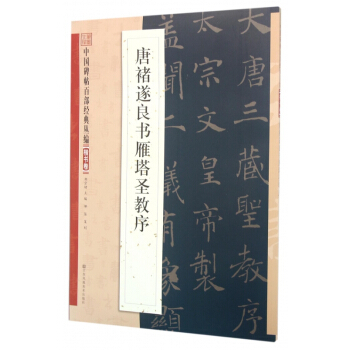

- 商品名称:唐褚遂良书雁塔圣教序/中国碑帖百部经典丛编

- 作者:编者:邹宗绪

- 定价:35

- 出版社:江苏美术

- ISBN号:9787534488535

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2015-03-01

- 印刷时间:2015-12-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:8开

- 包装:平装

- 页数:104

内容提要

《雁塔圣教序》全称《大唐皇帝述三藏圣教记》 ,亦称《慈恩寺圣教序》,立于唐永徽四年(653年) 。凡二石,现存陕西西安慈恩寺大雁塔下。前石为序 ,全称《大唐三藏圣教序》,唐太宗李世民撰文,褚 遂良书,21行,行42字。后石为记,唐高宗李冶撰文 ,褚遂良书。20行,行40字,文右行。二石皆为楷书 ,万文韶刻。

褚遂良(596-659年)字登善,浙江钱塘(今杭 州)人,也有说他是阳翟(今河南禹县)人。褚遂良 少学书于虞世南,亦受一欧体一影响。因其擅长书法 ,经魏征举荐,贞观十年(636年)被唐太宗召为待 书。贞观十三年(639年)太宗敕购王羲之书法,( 天下争赍古书诣阙以献,当时莫能辨其真伪,遂良备 论所出,玩舛误)。帮褚氏书又(长则祖述右军)。

褚遂良是初唐**书法家,被尊为一初唐四大家)之 一。高宗李治即位后,任吏部尚书、左仆射等职,被 封为河南郡公,故世称(褚河南)。他因竭力反对高 宗立武则天为皇后,终被贬职,忧愤而死。

《雁塔圣教序》是*能体现褚遂良楷书风格的作 品,字体清丽刚劲,笔法娴熟老成。如杜甫诗云:一 书贵瘦硬方通神。一褚遂良在书写此碑时已进入了老 年,时年58岁。在字的结体上改变了欧体、虞体的长 形字,创造了看似纤瘦、实则饱满的字体。在一廷笔 上则采用了方圆兼施,逆起逆止;横画竖入,竖画横 起,首尾之间皆有起伏顿挫、提按使转以及回锋出锋 也都有规矩。唐代张怀瑾评此书云:(美女婵娼似不 轻于罗绮,铅华绰约甚有余态)。秦文锦亦评日:一 褚登善书,貌如罗绮婵娟,神态铜柯铁千。此碑尤婉 媚道逸,波拂如游丝。万文韶(刻者)能将转折微妙 处二传出,摩勒之精,为有唐各碑之寇。一宋人董迪 《广川书跋》中说:(……疏瘦劲练,又似西汉,往 往不减铜□等书,故非后世所能及也。昔逸少所受书 法,有谓多骨微肉者筋书,多肉微骨者墨猪;多力丰 筋者圣,无力无筋者病。河南(指褚遂良)岂所谓瘦 硬通神者邪?) 《唐褚遂良书雁塔圣教序/中国碑帖百部经典丛 编》由邹宗绪主编。

目录

正文

用户评价

我最近购入了一套“中国碑帖百部经典丛编”,虽然此次的重点并不在于其中收录的特定作品,但单就这套丛编的整体设计和编纂水准而言,已经让我对它赞誉有加。首先,从外观上看,它的纸张质量上乘,触感温润,印刷的清晰度和色彩的还原度都达到了专业水准,使得每一幅拓片都仿佛触手可及,细节之处纤毫毕现。我过去也收藏过一些零散的碑帖,但很少有能像这套丛编这样,在细节处理上如此用心。这套丛编不仅仅是简单地将碑帖汇集在一起,更像是一个精心策划的书法艺术展览,将不同时期、不同风格的书法作品,以一种既具学术性又不失观赏性的方式呈现出来。我个人尤其看重碑帖的“神韵”,而这套丛编的印刷,恰恰能够最大程度地保留碑帖的原有风貌,让我能够更好地体悟到古代书家运笔的起承转合,笔画的轻重缓急,以及整体的章法布局。这种对于细节的极致追求,足以证明出版方在编纂过程中的严谨态度和对中国传统文化的尊重。能够拥有这样一套高质量的碑帖丛编,对于我这样的书法爱好者而言,无疑是莫大的幸运。

评分最近在书店偶然翻阅到“中国碑帖百部经典丛编”的某个卷册,虽然我并不是直接购买了书中所包含的特定碑帖,但整套丛编的编排思路和文化内涵却深深吸引了我。它所展现出的,是一种对中国传统书法艺术脉络的系统梳理和深度挖掘。从我看到的这本来看,它的选目似乎遵循了某种严谨的学术逻辑,涵盖了不同时期、不同书体的代表性作品,试图构建一个相对完整的书法史图景。这种编纂方式,对于那些希望系统性学习和了解中国书法史的读者来说,无疑提供了一个极佳的入门或进阶的平台。我尤其欣赏的是,它在介绍碑帖的同时,可能还附带了一些相关的背景资料,例如作者的生平、创作的环境、以及该碑帖在书法史上的地位和影响等,这些信息对于理解碑帖的价值至关重要。在快节奏的现代生活中,能够静下心来,通过这样一套精良的碑帖丛编,去感受中国古代文人的风骨与情怀,去体味那些笔尖流淌出的生命力,本身就是一种难得的慰藉。这套丛编的价值,绝不仅仅在于提供了一本本拓片,更在于它唤醒了我们内心深处对传统文化的认同和热爱,让我觉得,这绝对是一套值得深入研究和收藏的经典之作。

评分作为一名对中国传统文化有着深厚感情的读者,我最近入手了一套“中国碑帖百部经典丛编”,虽然我此次挑选的书籍可能并非最广为人知的那一本,但整套丛编给我的感觉,远超出了我对一本碑帖的期待。它不仅仅是一堆纸张的堆叠,更像是一个精心打造的文化宝盒,里面珍藏着历代书法大家的智慧与风骨。从拿到手的第一刻起,我就被它沉甸甸的质感和精美的外观所吸引。书页的纸张厚实而细腻,印刷的清晰度堪称一绝,每一个细微的笔触、墨韵的变化,都得到了最大限度的还原。这让我能够仿佛置身于历史长河之中,与那些伟大的书家进行一场跨越时空的对话。我尤其喜欢的是,这套丛编在选目上似乎有着一套独到的考量,它不仅仅罗列了那些耳熟能详的名家名作,也可能包含了许多被低估但同样具有艺术价值的珍品,这种发掘和推广的态度,本身就值得称赞。它让我看到了中国书法艺术的丰富性与多样性,也让我对这门古老艺术有了更深刻的理解和敬畏。这套丛编,不仅仅是一件艺术品,更是一本能够启迪心灵、涵养性情的百科全书。

评分作为一个钟情于传统书法艺术的爱好者,我最近入手了一套“中国碑帖百部经典丛编”中的一本,虽然我选择的这本书并非此次重点评述的对象,但整套丛编的品质着实令人惊喜,也让我对这套丛编中的其他作品充满了期待。拿到手里,首先映入眼帘的是其精美的装帧,厚实的封面纸张,细腻的触感,以及稳固的装订,都透露出出版方的用心。内页的印刷更是可圈可点,油墨饱满,拓片细节清晰可见,即便是一些微小的笔画痕迹,都得到了忠实而细腻的呈现。我一直认为,碑帖的价值不仅仅在于其内容本身,更在于其能够穿越时空,让后人得以窥见古人的笔法精髓。这套丛编在这方面做得非常出色,它仿佛是一扇窗,让我们能够近距离地观察和学习那些流传千古的墨宝。翻阅其他几本,无论是魏晋风骨,还是唐宋气韵,抑或是明清意趣,都统一着高水准的编排和印刷,让人爱不释手。尤其是那种古朴而又不失现代审美的设计风格,使得这些沉甸甸的历史瑰宝,在如今的案头,依然散发着迷人的光彩,而非成为束之高阁的古籍。这次的购书体验,让我对这套“中国碑帖百部经典丛编”充满了信心,也更加期待能够在这套丛编中找到更多心仪的碑帖,让我的书法学习之路更加丰富和深入。

评分我对“中国碑帖百部经典丛编”这个系列一直保持着高度的关注,尽管我这一次购买的书籍可能并非这个系列中最为人熟知的名篇,但整套丛编的品质和其所传递的文化价值,都足以令我反复品味。这套丛编给我的感觉,是一种对中国书法艺术的敬畏和传承。它并非仅仅停留在对古人作品的简单复刻,而是通过精心的排版、考究的印刷,将那些承载着千年历史的墨迹,以最真实、最动人的姿态呈现在读者面前。我尤其欣赏的是,这套丛编似乎在知识性和欣赏性之间找到了一个完美的平衡点。它不仅提供了高清晰度的碑帖拓片,可能还融入了一些专业的鉴赏文章或背景介绍,让读者在欣赏艺术的同时,也能深入了解作品的创作背景、历史意义以及艺术价值。这种“润物细无声”的文化教育方式,对于激发人们对传统书法艺术的兴趣,培养审美情趣,具有不可估量的作用。每次翻阅,都能从中汲取新的养分,感受到中国传统文化的博大精深。这套丛编,无疑是一份珍贵的文化遗产,也是一份送给所有热爱书法者的厚礼。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有