具体描述

基本信息

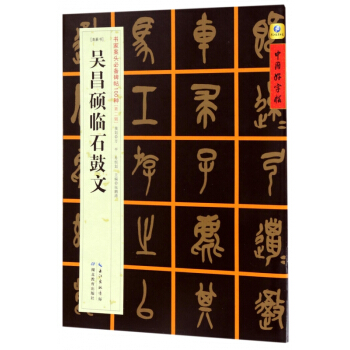

- 商品名称:吴昌硕临石鼓文(清篆书)/书家案头**碑帖100种/中国好字帖

- 作者:编者:张鹏涛

- 定价:18

- 出版社:湖北教育

- ISBN号:9787556415960

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-05-01

- 印刷时间:2017-05-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:

- 页数:0

用户评价

这本《吴昌硕临石鼓文》给我带来的,是一种沉浸式的艺术体验。翻阅它的过程,就像穿越回了那个金石气息浓郁的时代,与吴昌硕先生一同感受着石鼓文的魅力。我常常会找一个安静的角落,细细品味每一笔、每一画。他的字,不仅仅是文字,更是一种情感的抒发,一种精神的寄托。我能从中感受到吴昌硕先生对传统文化的敬畏,以及他将这份敬畏化为笔下力量的非凡功力。 我特别注意到,吴昌硕先生在临摹中,并没有一味地模仿石鼓文的形态,而是在继承其精神内核的基础上,融入了自己的理解和创造。他的用笔更加老辣,构字更加雄强,将石鼓文的古朴与他晚年的雄浑风格完美结合,形成了一种独具特色的艺术风貌。这对于我们这些后学者来说,提供了一个极好的范本,让我们看到,学习古人的经典,并非拘泥于形,而是要领悟其精髓,并在此基础上有所发展。

评分初次翻开这本《吴昌丁临石鼓文》,我就被其磅礴的气势所吸引。吴昌硕先生的笔法,说是“力透纸背”一点不为过。石鼓文本身就以其古拙、浑厚的特点闻名,而吴昌硕先生在临摹时,更是将这种特质发挥到了极致。他的线条粗犷有力,仿佛带着千钧之力,每一个字的笔画都饱满充实,极具视觉冲击力。 我特别喜欢他对于“转”的把握。石鼓文多有圆转之处,在吴昌硕先生的笔下,这些圆转变得更加凝练,充满了力量的蓄积与爆发。他似乎不是在“写”字,而是在“刻”字,每一笔都仿佛是直接从石鼓上拓印下来一般,带着岁月的痕迹和历史的温度。这种粗犷与力量,与我之前接触过的许多纤细、秀丽的书法作品截然不同,给我带来了耳目一新的感觉。

评分对于我而言,这本书更像是一本“武功秘籍”。虽然我不敢奢望能达到吴昌硕先生那样的炉火纯青,但光是看着他的笔法,感受他用笔的力度和节奏,就已经让我受益匪浅。我尝试着去模仿他的一些笔画,虽然远不如他那样得心应手,但却能感受到一种前所未有的力量感。 尤其是在处理一些结构比较复杂的字时,吴昌硕先生的布局总是那么巧妙,既能保持字形结构的稳健,又能让每一个笔画都错落有致,互为呼应。这让我意识到,书法不仅仅是技巧的堆砌,更是对空间、对结构的深刻理解。通过临摹他的作品,我仿佛在学习一种“空间艺术”,在理解汉字本身的结构美。

评分我常听人说,学书当从碑帖入手,而《吴昌硕临石鼓文》这本书,无疑是一部不可多得的“入门”佳作。它没有华丽的装帧,也没有过多的讲解,只是纯粹地将吴昌硕先生的临作呈现在你眼前。这种“以帖为师”的方式,恰恰符合了我的学习习惯。 我特别喜欢这种“留白”的处理。大量的空白,反而让字显得更加突出,更能吸引观者的注意力。我常常会坐在书桌前,对着其中一个字,一看就是半天。我会试图去揣摩吴昌硕先生当时的心境,他是如何下笔的,笔尖是如何运走的。这种“意会”的过程,远比死记硬背来得更加深刻。这本书,不仅仅是书法作品的展现,更是一种艺术精神的传承。

评分我最近入手了一本《吴昌硕临石鼓文》,初翻之下,着实被震撼了。虽然我并非专业书法家,但对金石碑帖一直有着浓厚的兴趣,也曾临摹过不少前贤的作品。而吴昌硕先生这本《石鼓文》临本,给我的感觉是,他不仅仅是“临”,更是“化”。他的笔力雄浑,如同饱经风霜的古木,枝干遒劲,充满了生命力。石鼓文本身就以其古朴浑厚著称,而吴昌硕先生在临摹中,更是将这种古朴之气发挥到了极致,仿佛能听到金石碰撞的声音,感受到文字背后那厚重的历史回响。 其中,我对吴昌硕先生对线条的处理尤为着迷。他的线条不是简单的勾勒,而是充满了力量的挤压和舒展。有时如饱蘸浓墨,力透纸背,给人以坚实厚重之感;有时又如行云流水,飘逸灵动,却又不失古雅之韵。这种对线条的极致运用,使得每一个字都充满了生命力,仿佛跃然纸上,与观者进行着无声的交流。我尤其喜欢他处理转折处的笔法,既有力量的收束,又有线条的延展,使得字的结构更加稳健,气势更加磅礴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有