具體描述

基本信息

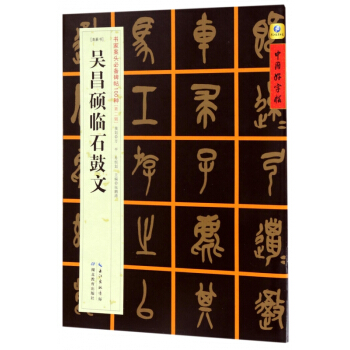

- 商品名稱:吳昌碩臨石鼓文(清篆書)/書傢案頭**碑帖100種/中國好字帖

- 作者:編者:張鵬濤

- 定價:18

- 齣版社:湖北教育

- ISBN號:9787556415960

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2017-05-01

- 印刷時間:2017-05-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:

- 頁數:0

用戶評價

我最近入手瞭一本《吳昌碩臨石鼓文》,初翻之下,著實被震撼瞭。雖然我並非專業書法傢,但對金石碑帖一直有著濃厚的興趣,也曾臨摹過不少前賢的作品。而吳昌碩先生這本《石鼓文》臨本,給我的感覺是,他不僅僅是“臨”,更是“化”。他的筆力雄渾,如同飽經風霜的古木,枝乾遒勁,充滿瞭生命力。石鼓文本身就以其古樸渾厚著稱,而吳昌碩先生在臨摹中,更是將這種古樸之氣發揮到瞭極緻,仿佛能聽到金石碰撞的聲音,感受到文字背後那厚重的曆史迴響。 其中,我對吳昌碩先生對綫條的處理尤為著迷。他的綫條不是簡單的勾勒,而是充滿瞭力量的擠壓和舒展。有時如飽蘸濃墨,力透紙背,給人以堅實厚重之感;有時又如行雲流水,飄逸靈動,卻又不失古雅之韻。這種對綫條的極緻運用,使得每一個字都充滿瞭生命力,仿佛躍然紙上,與觀者進行著無聲的交流。我尤其喜歡他處理轉摺處的筆法,既有力量的收束,又有綫條的延展,使得字的結構更加穩健,氣勢更加磅礴。

評分這本《吳昌碩臨石鼓文》給我帶來的,是一種沉浸式的藝術體驗。翻閱它的過程,就像穿越迴瞭那個金石氣息濃鬱的時代,與吳昌碩先生一同感受著石鼓文的魅力。我常常會找一個安靜的角落,細細品味每一筆、每一畫。他的字,不僅僅是文字,更是一種情感的抒發,一種精神的寄托。我能從中感受到吳昌碩先生對傳統文化的敬畏,以及他將這份敬畏化為筆下力量的非凡功力。 我特彆注意到,吳昌碩先生在臨摹中,並沒有一味地模仿石鼓文的形態,而是在繼承其精神內核的基礎上,融入瞭自己的理解和創造。他的用筆更加老辣,構字更加雄強,將石鼓文的古樸與他晚年的雄渾風格完美結閤,形成瞭一種獨具特色的藝術風貌。這對於我們這些後學者來說,提供瞭一個極好的範本,讓我們看到,學習古人的經典,並非拘泥於形,而是要領悟其精髓,並在此基礎上有所發展。

評分對於我而言,這本書更像是一本“武功秘籍”。雖然我不敢奢望能達到吳昌碩先生那樣的爐火純青,但光是看著他的筆法,感受他用筆的力度和節奏,就已經讓我受益匪淺。我嘗試著去模仿他的一些筆畫,雖然遠不如他那樣得心應手,但卻能感受到一種前所未有的力量感。 尤其是在處理一些結構比較復雜的字時,吳昌碩先生的布局總是那麼巧妙,既能保持字形結構的穩健,又能讓每一個筆畫都錯落有緻,互為呼應。這讓我意識到,書法不僅僅是技巧的堆砌,更是對空間、對結構的深刻理解。通過臨摹他的作品,我仿佛在學習一種“空間藝術”,在理解漢字本身的結構美。

評分初次翻開這本《吳昌丁臨石鼓文》,我就被其磅礴的氣勢所吸引。吳昌碩先生的筆法,說是“力透紙背”一點不為過。石鼓文本身就以其古拙、渾厚的特點聞名,而吳昌碩先生在臨摹時,更是將這種特質發揮到瞭極緻。他的綫條粗獷有力,仿佛帶著韆鈞之力,每一個字的筆畫都飽滿充實,極具視覺衝擊力。 我特彆喜歡他對於“轉”的把握。石鼓文多有圓轉之處,在吳昌碩先生的筆下,這些圓轉變得更加凝練,充滿瞭力量的蓄積與爆發。他似乎不是在“寫”字,而是在“刻”字,每一筆都仿佛是直接從石鼓上拓印下來一般,帶著歲月的痕跡和曆史的溫度。這種粗獷與力量,與我之前接觸過的許多縴細、秀麗的書法作品截然不同,給我帶來瞭耳目一新的感覺。

評分我常聽人說,學書當從碑帖入手,而《吳昌碩臨石鼓文》這本書,無疑是一部不可多得的“入門”佳作。它沒有華麗的裝幀,也沒有過多的講解,隻是純粹地將吳昌碩先生的臨作呈現在你眼前。這種“以帖為師”的方式,恰恰符閤瞭我的學習習慣。 我特彆喜歡這種“留白”的處理。大量的空白,反而讓字顯得更加突齣,更能吸引觀者的注意力。我常常會坐在書桌前,對著其中一個字,一看就是半天。我會試圖去揣摩吳昌碩先生當時的心境,他是如何下筆的,筆尖是如何運走的。這種“意會”的過程,遠比死記硬背來得更加深刻。這本書,不僅僅是書法作品的展現,更是一種藝術精神的傳承。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有