具体描述

用户评价

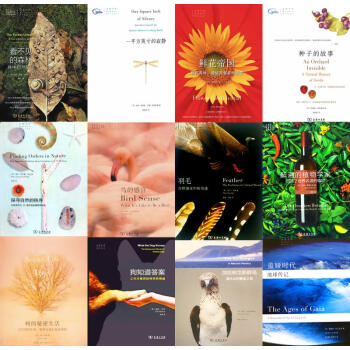

这套“自然文库”系列,给我的阅读体验带来了很多惊喜,尤其是在知识的呈现方式上,非常注重与读者的互动和启发。它不像一本冷冰冰的教科书,而更像是一位循循善诱的老师,不断地抛出问题,引导我去思考。例如,在关于“地理”的某个章节,作者在介绍河流地貌的形成时,并没有直接给出结论,而是先描述了不同地貌的形态,然后提出疑问:“为什么河流会形成U形谷?又是什么力量塑造了壶穴?”然后,通过对水流速度、侵蚀作用、以及岩石性质的层层分析,才最终揭示了答案。这种“先设问,后解答”的方式,极大地激发了我的求知欲,让我主动地去探索知识背后的逻辑。而且,书中常常会引用一些科学家的思想实验或者有趣的观察案例,这些都为枯燥的科学知识增添了生动的色彩。它教会我,科学的探索并非一味地记忆,更重要的是理解、分析和推理。我发现自己在阅读过程中,会不自觉地参与到作者的思考过程中,仿佛与作者一同在探索自然奥秘。

评分当初,我本着“买一套书,了解点啥”的心态购入了“自然文库”系列,但事后的体验远超我的预期。这套书的编排方式,我个人认为非常有独到之处。它不是按照传统意义上的学科分类,而是将相关的自然现象和知识点巧妙地融为一体。举例来说,我在阅读关于海洋生物的那一本时,作者并没有孤立地介绍各种鱼类、鲸类,而是将它们的生存环境——广阔的海洋,也进行了详尽的描绘。从海洋的深度、温度、盐度,到洋流、潮汐,再到海底的地质构造,每一个细节都为理解海洋生物的习性和演化提供了坚实的基础。书中关于珊瑚礁生态系统的章节尤其精彩,作者用细腻的笔触,描绘了各种珊瑚虫如何构建起庞大的“水下城市”,又有哪些奇特生物在这座城市里安家落户,它们之间又有着怎样的生存博弈。我仿佛身临其境,看到了五彩斑斓的珊瑚,穿梭其中的各色小鱼,还有那些蛰伏在礁石缝隙中的神秘生物。这种“天人合一”的叙事方式,让我深深地体会到,自然界中的一切都是相互关联、相互影响的,没有什么能够孤立存在。它扩展了我对“自然”的理解边界,不再局限于生物本身,而是将目光投向了更广阔的生态系统。

评分阅读“自然文库”系列,我最大的感受是它极大地拓展了我对“自然”的理解维度。它不仅仅是关于花鸟虫鱼、山川河流,更是关于那些我们肉眼难以察觉的微观世界,以及那些超越我们日常感知的宏观尺度。以关于“宇宙”的篇章为例,作者并没有止步于星系、恒星的简单介绍,而是深入探讨了宇宙的起源、演化,以及我们对暗物质、暗能量的探索。当我读到关于宇宙大爆炸的理论时,作者用非常清晰的逻辑和形象的类比,将那个极其复杂的物理过程展现在我面前,让我对宇宙的浩瀚和神秘产生了深深的敬畏。书中还涉及了关于黑洞、虫洞等前沿科学话题,虽然理解起来有些难度,但作者并没有因此放弃,而是尽力用最浅显易懂的方式进行阐述,让我得以一窥现代物理学的魅力。这种对未知领域的探索精神,以及对科学前沿的不断追寻,都深深地吸引着我,让我对人类智慧和科学探索的边界充满了好奇。

评分谈及这套“自然文库”,最让我印象深刻的莫过于它在科学普及方面的深度和广度。它不是简单的堆砌事实,而是通过一种引人入胜的方式,将复杂的科学概念层层剥开,展现给读者。比如,我曾接触过关于“物理”的篇章,它并没有像高中物理那样,从枯燥的公式开始,而是从生活中的各种现象入手,比如水的蒸发、光的折射,然后逐步引导读者去理解背后的物理原理。作者用非常形象的比喻和类比,将抽象的能量、力、波等概念解释得生动有趣。我记得有段落详细描述了光是如何被棱镜分解成七彩的,以及彩虹形成的原理,作者在其中加入了很多关于色彩感知和光学现象的趣味知识,让我恍然大悟,原来我们司空见惯的现象背后,竟蕴藏着如此精妙的物理规律。这种由表及里、由浅入深的讲解方式,让我觉得学习科学不再是一件枯燥乏味的事情,而是一种充满乐趣的探索过程。它打破了我对某些科学领域的固有印象,让我看到了科学的另一面——它同样充满美感和智慧。

评分我当初买这套书,很大一部分原因是被其“系列”的特点所吸引,想一次性拥有一个比较完整的知识体系。然而,随着阅读的深入,我逐渐发现,每一本独立的图书,都足够让我沉浸其中,甚至产生一种“只可意会,不可言传”的奇妙感受。比如那本关于植物的,它没有像一般科普读物那样,罗列各种植物的名称和特征,而是从植物与环境的互动、植物的生存策略、以及它们在生态系统中所扮演的角色入手,描绘了一幅幅生机勃勃的画卷。我记得其中有一章专门讲蜜蜂和花的协同进化,作者用生动的笔触,描绘了蜜蜂如何通过色彩、气味和形状来识别花朵,而花朵又如何通过形形色色的“诱饵”来吸引蜜蜂为之授粉。这种精妙的“合作”关系,让我不得不惊叹大自然的鬼斧神工。书中还穿插了大量关于植物如何适应极端环境的案例,比如沙漠植物如何储存水分,高山植物如何抵御严寒,这些都让我对生命的顽强充满了敬意。读完这部分,我开始重新审视周围的绿植,不再仅仅把它们看作是装饰品,而是开始思考它们背后的生命故事,感受它们与自然界深刻的联系。它让我学会用一种全新的视角去观察世界,发现那些隐藏在日常中的不凡。

评分这套“自然文库”系列的另一个亮点,在于它对不同自然学科之间内在联系的深刻挖掘。它并非将各个学科割裂开来,而是力求展现自然界作为一个有机整体的运行规律。比如,在关于“气候”的章节中,作者不仅仅讲解了大气环流、降水形成等气象学知识,还深入探讨了气候变化对地质、水文,甚至生物圈的影响。我记得有一段描述了冰川的形成和消融如何改变地貌,又如何影响动植物的分布,让我对“地球系统”的概念有了更直观的理解。作者还穿插了一些关于气候变化的历史案例,比如某个时期气候的剧烈波动是如何导致某个物种的灭绝,或者如何促进新的物种的诞生,这些都让我意识到,气候并非独立的因素,而是与地球上的一切生命息息相关。这种跨学科的视野,让我对自然界的认识更加全面和立体,也更加深刻地体会到“牵一发而动全身”的道理。它让我明白了,要真正理解自然,就不能局限于单一的学科视角,而要学会从更宏观、更整体的角度去审视。

评分这套“自然文库”系列,我断断续续地读了大概有半年了。最早是被“商务印书馆”这四个字吸引,毕竟是大社,品质总归有保障。拿到手的时候,第一感觉就是书的装帧很朴实,没有那些花里胡哨的封面,就是那种沉甸甸的,一看就是做学问的书。我最开始翻的是那本讲古生物的,里面大量的插图和清晰的文字,把那些早已灭绝的巨兽栩栩如生地展现在我眼前,让我仿佛穿越回了亿万年前的地球。作者对每一个物种的演化历程、生活习性都做了详尽的描述,从简单的单细胞生物到复杂的多细胞生物,再到恐龙时代的辉煌和灭绝,每一步都充满了科学的严谨和人文的关怀。最让我印象深刻的是,书中并没有一味地堆砌冷冰冰的科学术语,而是用通俗易懂的语言,将复杂的科学概念解释得明明白白,即使是对自然科学不太了解的读者,也能轻松地遨游在知识的海洋里。而且,作者在讲述的过程中,常常会穿插一些有趣的科学史小故事,或者介绍一些在科学探索过程中鲜为人知的科学家们的故事,这使得原本就精彩纷呈的自然史,更增添了几分传奇色彩。每读完一个小章节,我都感觉自己的知识储备又上了一个台阶,对这个星球的了解也更加深入。它不仅仅是一本科普书,更是一本引领我探索自然奥秘的启蒙读物,让我对生命的起源和演化产生了浓厚的兴趣,开始主动去了解更多关于地球的故事。

评分“自然文库”系列,在内容的选择和编排上,我个人认为是非常具有前瞻性和启发性的。它不仅涵盖了基础的自然科学知识,更涉及了一些前沿的科学研究和发展趋势。让我印象深刻的是,其中有关于“未来生态”的探讨,作者并没有仅仅局限于现有物种的介绍,而是大胆地展望了未来生物多样性的可能演变,以及人类活动对自然界的长远影响。书中对基因编辑、合成生物学等新兴技术在生态保护和恢复方面的应用进行了深入的分析,让我看到了科技在解决环境问题上的巨大潜力,也让我开始思考,人类与自然的关系将如何演变。作者在论述这些前沿话题时,并没有故作高深,而是用一种冷静客观的态度,权衡了技术带来的机遇和挑战。这种既有科学的严谨,又不失人文关怀的思考方式,让我对未来的自然世界产生了更深的关注和思考。它让我意识到,科学的发展并非仅仅是实验室里的研究,更需要我们对人类和地球的未来负责。

评分我特别喜欢“自然文库”系列的一点,是它能够将不同领域的科学知识有机地结合起来,形成一个相互关联的知识网络。在阅读关于“人类学”的篇章时,作者并没有仅仅关注人类自身的演化,而是将人类的出现置于整个地球生命演化的宏大背景之下。例如,在描述人类学会使用火的里程碑式意义时,作者不仅仅分析了火对人类生存的直接影响,还进一步探讨了火对生态系统、地貌改变,甚至是早期人类社会结构演变的长远影响。这种“跳出”学科界限的视角,让我看到了知识之间千丝万缕的联系。它不是简单的知识叠加,而是对自然世界进行系统性、整体性的理解。这种方式让我觉得,阅读这套书,就像是在构建一张精密的知识地图,每一个点都与其他点相连接,最终汇聚成对自然界全面而深刻的认识。它让我学会用一种更宏大的眼光去看待世界,去发现那些隐藏在表象之下的深刻关联。

评分让我对这套“自然文库”系列产生特别好感的是它扎实的学术底蕴和严谨的科学态度。我可以感受到编纂者和作者们在其中倾注了大量的心血,每一处论述都经得起推敲,每一项数据都来自可靠的来源。比如,我曾翻阅过其中关于“地理”的书籍,它对地貌的形成、岩石的演变,以及板块运动的解释,都充满了科学的严谨性。作者并非泛泛而谈,而是引用了大量具体的地理实例,比如对喜马拉雅山脉的形成过程的详细分析,对火山喷发和地震发生的机制的深入剖析,都让我对地球内部的活动有了更深刻的认识。书中还结合了大量的地图、剖面图和地质年代图,让抽象的地理知识变得直观易懂。读到之处,我不仅学到了关于地质学的知识,更体会到了人类探索自然奥秘的艰辛和智慧。它让我明白,科学并非一蹴而就,而是需要一代又一代人的不懈努力和求索。这种对知识的尊重和对真相的追求,正是这套书最让我动容的地方。它不只是传递信息,更是传递一种科学精神,一种对未知世界充满好奇和探索的热情。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![霍金的宇宙 [英]戴维·费尔津 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29229911787/5b209860N382098e1.jpg)