具体描述

拍下的价格不同,可能是由于加减打包数量不同引起的

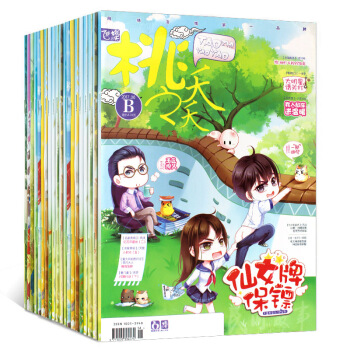

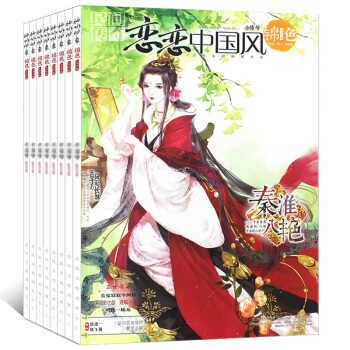

(*图片仅供参考,实际发货期数以标题为准)

| 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 |

| 2017年12月 | 2018年2月 | 2018年3月 |

| 2018年4月 |

用户评价

说实话,当我第一次翻阅这套杂志时,我对于“校园”和“古风”的结合是否会显得突兀有些疑虑。毕竟,当代校园生活与古典文学的碰撞,很容易写得不伦不类。然而,这里的处理方式非常巧妙,它并没有生硬地将古代元素嫁接到现代的校园场景中,而是创造了一个“精神上的共鸣场域”。读者的角色更像是一个旁观者,见证着现代年轻人如何通过对传统文化的汲取,来构建他们自己的情感世界和价值体系。比如,有几篇故事里的主角,他们不是在模仿古人,而是在他们的现代困境中,找到了古人处理情感与道德困境的智慧。这种“古为今用”的叙事策略,让整个系列充满了活力和新意,丝毫没有老气横秋的感觉。它证明了优秀的故事内核是不受时代限制的,真挚的情感、对美与善的追求,在任何时代都是共通的语言。对于正在成长的年轻人来说,这是一种非常积极和有启发的阅读体验。

评分这四期的插画水平,简直可以单独拿出来做个艺术展了。我得着重提一下色彩的运用,那真的是出神入化。不同月份的主题色似乎也经过了精心的策划,比如早春的一期,画面就偏向于清新明亮的柳黄和嫩绿,带着初醒的生机;而到了深秋或冬季的故事,则大量使用了沉稳的墨黑、暗红和古铜色,营造出一种萧瑟而又深沉的氛围。我特别注意到了一个细节,就是光影的处理。画师很擅长用光线来暗示人物的情绪,比如主角面临抉择时的那束从窗棂投下的斑驳光影,那种微妙的、不确定的感觉,比任何旁白都更能打动人心。这种视觉语言的丰富性,极大地增强了故事的感染力,甚至有些画面我反复看了很久,试图去解读画家隐藏在笔触中的深层寓意。它不仅仅是为文字服务的配图,它本身就是作品的一部分,是另一种形式的“哲思”表达。

评分我最欣赏这套杂志的地方,在于它在内容选择上的大胆与细腻的平衡。虽然主题是“哲思”与“恋恋”,但它并没有落入俗套地去渲染那些过于狗血的情节。相反,它更像是在探讨一种“雅”的爱情观,那种藏在诗词歌赋、礼仪往来中的含蓄情感。比如其中一篇关于古代士子与闺秀的鸿雁传书,文字的婉转和克制,比直白的告白更让人心旌摇曳。这种“欲说还休”的表达方式,极其考验作者的功力,而这里的作者们显然都具备了深厚的文字功底,寥寥数语就能勾勒出人物内心翻涌的情感波涛。更难得的是,它还能在浪漫故事中巧妙地穿插一些时代背景的知识点,比如某一季的服饰流行色、某个节日的风俗等等,读起来既有情感的共鸣,又有知识的增益,完全不是那种只注重感官刺激的消遣读物。它提供了一种深度,让读者在享受故事的同时,也能对那个逝去的时代产生更深层次的敬意和理解。

评分这本书的装帧设计简直是古风爱好者的福音!封面那细腻的晕染和雅致的字体搭配,一下子就把人拉回了那个充满诗意的年代。我特别喜欢他们对“锦色”这个词的诠释,不是那种俗艳的红绿堆砌,而是透着一股低调的华贵感,像是江南烟雨中乍现的一抹晚霞。内页的纸张质感也处理得非常好,摸上去温润而不失韧性,即便是长期翻阅也不会轻易磨损。而且,我发现他们对插画的排版非常讲究,每一幅图画都像是精心镶嵌在文字之间的风景,既不抢了故事的风头,又能有效地烘托出角色的心境和场景的氛围。特别是那些描绘传统服饰和建筑细节的地方,看得出画师是下足了功夫去考证和揣摩的,那种严谨的匠人精神,是现在很多快餐式出版物所不具备的。光是把这四期杂志摆在书架上,就已经成了一种视觉享受,每次路过都会忍不住想多看几眼,感受那种扑面而来的古典韵味。这种对美学的极致追求,使得它不仅仅是一本杂志,更像是一件值得收藏的工艺品。

评分从收藏价值的角度来看,这套【纯18年】的《哲思恋恋》系列,简直是抓住了那个黄金时间点的精髓。2018年,正是古风文化在国内开始爆发式增长,但尚未被过度商业化和同质化的一个关键节点。那个时候的作品,往往保有更纯粹的创作热情和更少的市场迎合的痕迹。这四期杂志的选题和风格,都带着一种“初衷”的质感,没有被后来的网络热潮稀释掉那种对传统文化本真的尊重。对于我们这些长期关注这一领域的读者来说,这就是一种“原汁原味”的记录。而且,纸质杂志本身的稀缺性,决定了它随着时间的推移只会越来越珍贵。它就像一个时间胶囊,封存了那个特定年份里,一批优秀的创作者们对“美”与“情”的理解与表达。能够拥有这套在那个时代背景下精心打磨的实体书,对我来说,意义远超于阅读本身,更像是一种对特定文化记忆的永久拥有。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有