具体描述

基本信息

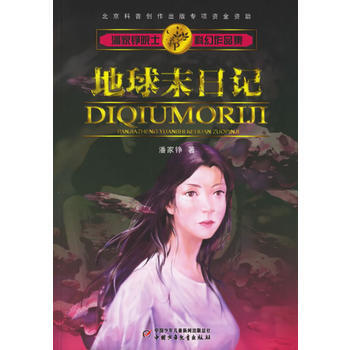

书名:地球末日记

定价:20.00元

作者:潘家铮

出版社:中国少年儿童出版社

出版日期:2006-09-01

ISBN:9787500782865

字数:220000

页码:305

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

潘家铮院士是我国知名水利工程科技专家,中国科学院院士,中国工程院院士。毕生奉献水利事业,足迹遍及祖国大江南北、崇山峻岭,曾参与和主持过多项蜚声中外的大型水利工程。

内容提要

潘家铮院士是我国知名水利工程科技专家,中国科学院院士,中国工程院院士。毕生奉献水利事业,足迹遍及祖国大江南北、崇山峻岭,曾参与和主持过多项蜚声中外的大型水利工程。在年逾古稀之时,却另辟蹊径,写起科幻小说来,这确实是我绝未想到过的。当我面对他用娟秀的字体撰写成的一叠叠文稿时,惊诧与钦佩之情油然而生。

潘先生要我为他的作品集写序,这实在是我担当不起的重任。君不见时下为人作序者,莫不是赫赫有名之,或该领域之先行者,我虽自忖是个极好读书之人,小说自然是喜爱的一类。从幼时迷恋《三国演义》、《水浒传》等忠义行侠的小说,到中学时大量阅读五四后新文学运动涌现的鲁迅、巴金、茅盾的小说和解放后从苏联翻译过来的小说等文艺作品,但都是拿来就读,读完就放,并未从中获得艺术的感悟,更没有培养出写作的爱好。这种“不求甚解”的读书方法,亦曾屡屡被长辈们告诫为“少读闲书”。由此可看出我是没有资格为小说写序的,更遑论是科幻小说。犹豫多日,终于想出一个比较老实的办法,即说一说自己对科幻小说的浅见,作为作者读正文之前的一碟“凉小菜”(西餐叫头菜),读者觉得对胃口时,不妨浅尝小酌,不然尽可直接进入正文品尝“主菜”佳肴了。

我虽从未写过小说,但从读者的角度亦深感到写小说之不容易,作者既要有丰富的生活阅历、洞穿社会万物和各色人等的犀利目光,更要有缜密的构思和跌宕起伏的情节与悬念,使读者“欲知后事如何”就必须继续读下去。而我以为写科幻小说尤难,除了应具有上述一般小说的构思和文字功底以外,还须有广博的科学知识和极其丰富的想象能力,因而可以说它是科学现象与文学艺术的结合,现实主义与浪漫主义的结晶。一般来说,科学是要以事实、实验为依据,严格按照数理逻辑的推演来进行的,因此往往给人以刻板、枯燥的印象。但纵观人类历经几千年的文明进化史,科学有时亦需要大胆的猜想和假设,只需举出上世纪初关于光的粒子说与波动说之争以及20世纪50年代DNA双螺旋结构的猜想就是明证。科学幻想则比此更进一步,具有更多的想象空间和臆测性,法国科幻小说家凡尔纳所写的《海底两万里》、《格兰特船长的儿女》等科幻小说曾吸引过几代中小学生,对培养青少年科学探索精神具有不可估量的作用。

当然,科幻小说并不等同于神怪小说、魔幻小说,即有别于纯粹的臆想,如中国古代的神怪小说《封神榜》和美国大片《指环王》等,它们尽管情节曲折、故事引人,但其核心描述的是一种非科学的“神秘力量”。我以为,这种小说和影片总体上是属于消遣、休闲性的。读者在紧张工作和生活之余,可藉以松弛神经,但若是信以为真,或加以效仿,则必然走火入魔、误入歧途。

简言之,科学幻想可以说是由科学的“元素”按“非常规排序”而形成的新“化合物”。其“基元”理应是合理的、科学的,但其发展演绎则了目前一般科学的常规,是超前的甚至带有很大程度的想象。这就是我对科幻的浅见,当然,依此为基础写出的小说自然就是科幻小说了。我想,它对于培养青少年热爱科学、勇于创新、开拓精神是十分有益的。即使对于成年的科技工作者,又何尝不是一种启发与激励呢?

人年纪大了,往往容易因在某一领域积累了丰富经验,而囿于自己熟悉的事物,一旦退出“线”就会感到无所事事。潘先生是学识渊博、事业有成的工程科技专家,他在继续为我国水利工程事业不断作出贡献的同时,又开辟了“第二战线”,开始撰写科幻小说,并以此启迪后进,这难道不是广大科技工作者可以效法的榜样吗?

目录

仙女山顶的鬼市

一千年前的案

宋徽宗之死

古墓沉冤

时空神梭和薄命红颜

晶晶的抗议

地球末日记

绿色瘟疫

子虚峡大坝兴亡记

跋

作者介绍

潘家铮,浙江绍兴人,1927年出生。中国工程院副院长、国家电网公司高级顾问。我国为数不多的中国科学院和中国工程院两院院士。作为外知名的水利工程专家,毕生从事中国水电建设和科研工作,曾参与设计和指导过新安江、三峡等许多重大水利工程。

文摘

序言

用户评价

这本书的叙事节奏简直是大师级的把控,前半部分铺陈极其缓慢,像是在用一种近乎冷酷的笔触描绘世界如何一步步走向万劫不复,那种慢得让人抓狂的压抑感,反而酝酿出了后半段如同山洪爆发般的震撼。我个人尤其欣赏作者对于“时间”这个概念的处理。在末日环境下,时间似乎失去了线性的意义,每一天都可能是最后一天,但同时,对生存资源的争夺又让时间被切割得无比碎片化。书中的闪回和预见性片段穿插得毫无违和感,它们不是简单的叙事技巧,而是构建起一种破碎但完整的末日时间观。我读到那些关于“记忆”的章节时,感触尤其深。当物质世界崩塌后,仅存的“回忆”成了最宝贵的财富,也是最残酷的折磨。作者用非常破碎、跳跃的句子结构来模仿角色脑海中闪现的往事,那种语言上的实验性,对于习惯了流畅叙事的读者来说,或许需要适应,但一旦进入状态,那种沉浸感是无与伦比的。

评分从结构上看,这本书的伏笔设置堪称神乎其技。开篇看似无关紧要的几个小插曲,到最后竟然汇集成了解开核心谜团的关键线索。我是一个喜欢推理和结构分析的读者,这本书完全满足了我对精妙布局的期待。最让我印象深刻的是,作者很巧妙地利用了“信息不对称”来制造悬念。我们作为读者,获得的信息量和书中主角们是同步的,甚至有时还略逊一筹,这极大地增强了代入感。我们和他们一起在迷雾中摸索,一起因为一个错误的判断而付出沉重代价。而且,作者对“希望”的呈现非常微妙。它不是一个明确的终点,而更像是一种不断被消耗、又不断被重新点燃的微弱火花。这种不确定性,才是末日叙事最真实的面貌。读完整本书,我有一种强烈的被“带入”的感觉,仿佛刚从一场漫长而真实的灾难中幸存下来,身体和精神都需要时间来复原和整理。

评分这本厚重的书,光是捧在手里就能感受到它所承载的重量,那种仿佛能压垮你肩膀的真实感。从翻开扉页开始,我就被卷入了一个仿佛触手可及的末日景象中。作者对于环境恶化的描绘简直是教科书级别的,每一个细节都让人不寒而栗。我记得有一次读到关于最后一片净土被污染的段落时,我甚至需要停下来,走出房间,去呼吸一口室外的空气,试图确认自己是否真的还生活在那个尚未完全崩塌的世界里。那种文字的力量,不是简单的信息传递,而是一种身临其境的体验。故事里的人物挣扎求存的内心戏,那种面对绝境时人性的光辉与阴暗的交织,写得极其深刻。他们不是高大全的英雄,而是活生生、会犯错、会绝望的普通人。你看着他们为了一个面包,为了一个避难所的名额,做出违背自己良心的决定时,会忍不住反思:如果是我,我会怎么做?这本书成功地把一个宏大的灾难主题,落实到了每一个个体最微小的生存本能上,让人读完后久久无法平静,甚至对日常的便利生活产生一种难以言喻的珍惜和恐惧。

评分这本书的文字风格极其冷峻和写实,充满了那种硬邦邦的、不加修饰的力量感。它没有采用很多流行末日小说中常见的煽情桥段来催泪,相反,作者似乎对人物的悲剧保持着一种疏离的观察者姿态。这种冷静反而更令人心寒。举个例子,书中描写一场突发的资源争夺战时,作者的用词精准到近乎冷酷,没有过多的情绪渲染,只是客观地描绘了暴力行为的发生、持续和结果。正是这种克制,让读者必须自己去填补那些空白的情感缺失。我感觉自己像是在阅读一份份褪去色彩的历史档案,而不是一个故事。这种叙事上的“去情感化”,反而激发了我更深层次的共情和愤怒。对于那些追求纯粹感官刺激的读者来说,这本书可能显得有些“闷”,但对于喜欢深度挖掘人性复杂纹理的人来说,这无疑是一部需要反复咀嚼的佳作。

评分我必须承认,这本书的哲学思辨含量远超我的预期。我原本以为它只是一部关于灾难求生的故事,但读到中后段,它更像是一部关于“意义”的探讨集。作者似乎并不满足于描写“如何活下去”,他更热衷于追问“为何要活下去”。书中的对话场景,尤其是关于信仰、科学与虚无主义的辩论,写得极其精彩,那种交锋不是简单的对白,而是两种世界观的激烈碰撞。我特别喜欢那个坚持记录“不重要事物”的学者角色,他记录的那些关于旧世界的美丽瞬间,比如雨后泥土的气味,陌生人一个善意的微笑,这些细节在宏大的毁灭背景下,显得尤为珍贵和荒谬。这迫使读者重新审视我们现在习以为常的“日常”,到底哪些才是构成我们“人性”的真正基石。这种对存在本质的反思,让这本书远远超越了类型小说的范畴,达到了文学探讨的高度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有