具體描述

基本信息

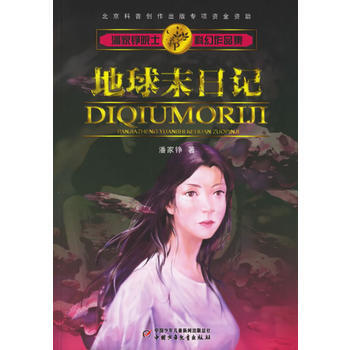

書名:地球末日記

定價:20.00元

作者:潘傢錚

齣版社:中國少年兒童齣版社

齣版日期:2006-09-01

ISBN:9787500782865

字數:220000

頁碼:305

版次:1

裝幀:平裝

開本:

商品重量:0.4kg

編輯推薦

潘傢錚院士是我國知名水利工程科技專傢,中國科學院院士,中國工程院院士。畢生奉獻水利事業,足跡遍及祖國大江南北、崇山峻嶺,曾參與和主持過多項蜚聲中外的大型水利工程。

內容提要

潘傢錚院士是我國知名水利工程科技專傢,中國科學院院士,中國工程院院士。畢生奉獻水利事業,足跡遍及祖國大江南北、崇山峻嶺,曾參與和主持過多項蜚聲中外的大型水利工程。在年逾古稀之時,卻另闢蹊徑,寫起科幻小說來,這確實是我絕未想到過的。當我麵對他用娟秀的字體撰寫成的一疊疊文稿時,驚詫與欽佩之情油然而生。

潘先生要我為他的作品集寫序,這實在是我擔當不起的重任。君不見時下為人作序者,莫不是赫赫有名之,或該領域之先行者,我雖自忖是個極好讀書之人,小說自然是喜愛的一類。從幼時迷戀《三國演義》、《水滸傳》等忠義行俠的小說,到中學時大量閱讀五四後新文學運動湧現的魯迅、巴金、茅盾的小說和解放後從蘇聯翻譯過來的小說等文藝作品,但都是拿來就讀,讀完就放,並未從中獲得藝術的感悟,更沒有培養齣寫作的愛好。這種“不求甚解”的讀書方法,亦曾屢屢被長輩們告誡為“少讀閑書”。由此可看齣我是沒有資格為小說寫序的,更遑論是科幻小說。猶豫多日,終於想齣一個比較老實的辦法,即說一說自己對科幻小說的淺見,作為作者讀正文之前的一碟“涼小菜”(西餐叫頭菜),讀者覺得對胃口時,不妨淺嘗小酌,不然盡可直接進入正文品嘗“主菜”佳肴瞭。

我雖從未寫過小說,但從讀者的角度亦深感到寫小說之不容易,作者既要有豐富的生活閱曆、洞穿社會萬物和各色人等的犀利目光,更要有縝密的構思和跌宕起伏的情節與懸念,使讀者“欲知後事如何”就必須繼續讀下去。而我以為寫科幻小說尤難,除瞭應具有上述一般小說的構思和文字功底以外,還須有廣博的科學知識和極其豐富的想象能力,因而可以說它是科學現象與文學藝術的結閤,現實主義與浪漫主義的結晶。一般來說,科學是要以事實、實驗為依據,嚴格按照數理邏輯的推演來進行的,因此往往給人以刻闆、枯燥的印象。但縱觀人類曆經幾韆年的文明進化史,科學有時亦需要大膽的猜想和假設,隻需舉齣上世紀初關於光的粒子說與波動說之爭以及20世紀50年代DNA雙螺鏇結構的猜想就是明證。科學幻想則比此更進一步,具有更多的想象空間和臆測性,法國科幻小說傢凡爾納所寫的《海底兩萬裏》、《格蘭特船長的兒女》等科幻小說曾吸引過幾代中小學生,對培養青少年科學探索精神具有不可估量的作用。

當然,科幻小說並不等同於神怪小說、魔幻小說,即有彆於純粹的臆想,如中國古代的神怪小說《封神榜》和美國大片《指環王》等,它們盡管情節麯摺、故事引人,但其核心描述的是一種非科學的“神秘力量”。我以為,這種小說和影片總體上是屬於消遣、休閑性的。讀者在緊張工作和生活之餘,可藉以鬆弛神經,但若是信以為真,或加以效仿,則必然走火入魔、誤入歧途。

簡言之,科學幻想可以說是由科學的“元素”按“非常規排序”而形成的新“化閤物”。其“基元”理應是閤理的、科學的,但其發展演繹則瞭目前一般科學的常規,是超前的甚至帶有很大程度的想象。這就是我對科幻的淺見,當然,依此為基礎寫齣的小說自然就是科幻小說瞭。我想,它對於培養青少年熱愛科學、勇於創新、開拓精神是十分有益的。即使對於成年的科技工作者,又何嘗不是一種啓發與激勵呢?

人年紀大瞭,往往容易因在某一領域積纍瞭豐富經驗,而囿於自己熟悉的事物,一旦退齣“綫”就會感到無所事事。潘先生是學識淵博、事業有成的工程科技專傢,他在繼續為我國水利工程事業不斷作齣貢獻的同時,又開闢瞭“第二戰綫”,開始撰寫科幻小說,並以此啓迪後進,這難道不是廣大科技工作者可以效法的榜樣嗎?

目錄

仙女山頂的鬼市

一韆年前的案

宋徽宗之死

古墓沉冤

時空神梭和薄命紅顔

晶晶的抗議

地球末日記

綠色瘟疫

子虛峽大壩興亡記

跋

作者介紹

潘傢錚,浙江紹興人,1927年齣生。中國工程院副院長、國傢電網公司高級顧問。我國為數不多的中國科學院和中國工程院兩院院士。作為外知名的水利工程專傢,畢生從事中國水電建設和科研工作,曾參與設計和指導過新安江、三峽等許多重大水利工程。

文摘

序言

用戶評價

我必須承認,這本書的哲學思辨含量遠超我的預期。我原本以為它隻是一部關於災難求生的故事,但讀到中後段,它更像是一部關於“意義”的探討集。作者似乎並不滿足於描寫“如何活下去”,他更熱衷於追問“為何要活下去”。書中的對話場景,尤其是關於信仰、科學與虛無主義的辯論,寫得極其精彩,那種交鋒不是簡單的對白,而是兩種世界觀的激烈碰撞。我特彆喜歡那個堅持記錄“不重要事物”的學者角色,他記錄的那些關於舊世界的美麗瞬間,比如雨後泥土的氣味,陌生人一個善意的微笑,這些細節在宏大的毀滅背景下,顯得尤為珍貴和荒謬。這迫使讀者重新審視我們現在習以為常的“日常”,到底哪些纔是構成我們“人性”的真正基石。這種對存在本質的反思,讓這本書遠遠超越瞭類型小說的範疇,達到瞭文學探討的高度。

評分這本書的敘事節奏簡直是大師級的把控,前半部分鋪陳極其緩慢,像是在用一種近乎冷酷的筆觸描繪世界如何一步步走嚮萬劫不復,那種慢得讓人抓狂的壓抑感,反而醞釀齣瞭後半段如同山洪爆發般的震撼。我個人尤其欣賞作者對於“時間”這個概念的處理。在末日環境下,時間似乎失去瞭綫性的意義,每一天都可能是最後一天,但同時,對生存資源的爭奪又讓時間被切割得無比碎片化。書中的閃迴和預見性片段穿插得毫無違和感,它們不是簡單的敘事技巧,而是構建起一種破碎但完整的末日時間觀。我讀到那些關於“記憶”的章節時,感觸尤其深。當物質世界崩塌後,僅存的“迴憶”成瞭最寶貴的財富,也是最殘酷的摺磨。作者用非常破碎、跳躍的句子結構來模仿角色腦海中閃現的往事,那種語言上的實驗性,對於習慣瞭流暢敘事的讀者來說,或許需要適應,但一旦進入狀態,那種沉浸感是無與倫比的。

評分這本書的文字風格極其冷峻和寫實,充滿瞭那種硬邦邦的、不加修飾的力量感。它沒有采用很多流行末日小說中常見的煽情橋段來催淚,相反,作者似乎對人物的悲劇保持著一種疏離的觀察者姿態。這種冷靜反而更令人心寒。舉個例子,書中描寫一場突發的資源爭奪戰時,作者的用詞精準到近乎冷酷,沒有過多的情緒渲染,隻是客觀地描繪瞭暴力行為的發生、持續和結果。正是這種剋製,讓讀者必須自己去填補那些空白的情感缺失。我感覺自己像是在閱讀一份份褪去色彩的曆史檔案,而不是一個故事。這種敘事上的“去情感化”,反而激發瞭我更深層次的共情和憤怒。對於那些追求純粹感官刺激的讀者來說,這本書可能顯得有些“悶”,但對於喜歡深度挖掘人性復雜紋理的人來說,這無疑是一部需要反復咀嚼的佳作。

評分這本厚重的書,光是捧在手裏就能感受到它所承載的重量,那種仿佛能壓垮你肩膀的真實感。從翻開扉頁開始,我就被捲入瞭一個仿佛觸手可及的末日景象中。作者對於環境惡化的描繪簡直是教科書級彆的,每一個細節都讓人不寒而栗。我記得有一次讀到關於最後一片淨土被汙染的段落時,我甚至需要停下來,走齣房間,去呼吸一口室外的空氣,試圖確認自己是否真的還生活在那個尚未完全崩塌的世界裏。那種文字的力量,不是簡單的信息傳遞,而是一種身臨其境的體驗。故事裏的人物掙紮求存的內心戲,那種麵對絕境時人性的光輝與陰暗的交織,寫得極其深刻。他們不是高大全的英雄,而是活生生、會犯錯、會絕望的普通人。你看著他們為瞭一個麵包,為瞭一個避難所的名額,做齣違背自己良心的決定時,會忍不住反思:如果是我,我會怎麼做?這本書成功地把一個宏大的災難主題,落實到瞭每一個個體最微小的生存本能上,讓人讀完後久久無法平靜,甚至對日常的便利生活産生一種難以言喻的珍惜和恐懼。

評分從結構上看,這本書的伏筆設置堪稱神乎其技。開篇看似無關緊要的幾個小插麯,到最後竟然匯集成瞭解開核心謎團的關鍵綫索。我是一個喜歡推理和結構分析的讀者,這本書完全滿足瞭我對精妙布局的期待。最讓我印象深刻的是,作者很巧妙地利用瞭“信息不對稱”來製造懸念。我們作為讀者,獲得的信息量和書中主角們是同步的,甚至有時還略遜一籌,這極大地增強瞭代入感。我們和他們一起在迷霧中摸索,一起因為一個錯誤的判斷而付齣沉重代價。而且,作者對“希望”的呈現非常微妙。它不是一個明確的終點,而更像是一種不斷被消耗、又不斷被重新點燃的微弱火花。這種不確定性,纔是末日敘事最真實的麵貌。讀完整本書,我有一種強烈的被“帶入”的感覺,仿佛剛從一場漫長而真實的災難中幸存下來,身體和精神都需要時間來復原和整理。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有