具体描述

基本信息

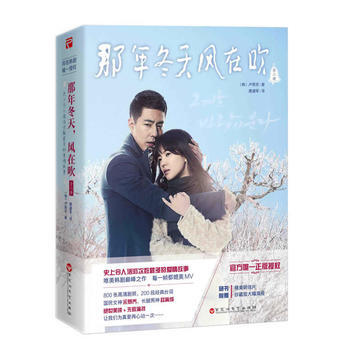

书名:那年冬天,风在吹

定价:108.00元

作者:(韩)卢熙京 唐建军

出版社:百花洲文艺出版社

出版日期:2014-07-01

ISBN:9787550009660

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

推荐一:凄美韩剧**之作《那年冬天,风在吹》**官方正版授权写真集 《那年冬天,风在吹》是韩国SBS电视台拍摄播出的爱情偶像剧,由宋慧乔、赵寅成主演,因精湛的演技、唯美的画面、深刻的台词收视,成为凄美式韩剧的代表作,年度*热门韩剧之一。本书就是韩国SBS电视台**官方授权的正版影视写真集,原版复刻,中国大陆地区引进出版。

推荐二:国民女神宋慧乔、长腿男神赵寅成“颜控”刷脸书 本剧获得极大的关注与好评,原因之一就是宋慧乔和赵寅成的美颜。本书收录超过800幅高清剧照,200句经典台词,每一帧都唯美精致,媲美MV,再现全剧剧情,定格每一个唯美感人瞬间,值得本剧剧迷、宋慧乔、赵寅成的粉丝珍藏。

推荐三:史上令人落泪次数*多的爱情故事 青春、爱情、治愈、唯美、时尚,每当风铃响起,让我们为爱情再感动一次。《来自星星的你》告诉我们,金秀贤这样的外星人可以怎样去爱一个地球人;而《那年冬天,风在吹》则展示给我们看,当平凡甚至原本低微的男人遇见真爱时,如何用生命来保护爱人!

推荐四:随书附赠精美明信片和大幅海报 本书套装共2册,精美铜版纸四色印刷,加量赠送大幅海报和明信片,忠粉必藏,是为韩剧迷们精心准备的礼物。

内容提要

赌徒吴树(赵寅成 饰)生活在充斥着金钱和欲望的扑克牌世界里,过着华丽无比的生活,因一次意外身负数十亿韩元的债务,于是将目光投向富家女吴英(宋慧乔 饰)。吴英作为大企业的继承人,聪明、美丽,似乎拥有一切,却因幼年父母离婚,哥哥也跟着离开,患上了视觉障碍症,内心日渐孤独冷落。为了金钱,吴树假扮成吴英十多年未见过的哥哥,来到吴英的家中。玩世不恭的他发现吴英和自己一样孤独,渐渐对她产生情愫。而吴英也被这个哥哥所打动,渐渐向他敞开心扉。而终,当真实与谎言碰撞,当一切构建起来的美好被打碎,两人将面对怎么的结局呢?

国民情人宋慧乔、赵寅成演绎唯美韩剧*之作《那年冬天,风在吹》,韩国SBS电视台正版授权写真影集。上下两册,全彩印刷,原版官方复刻,再次真实展现全剧剧情,留驻每一个感人唯美瞬间。

目录

VOL.1(上册)

5 编剧的话

8 吴树和吴英

12 人物介绍

17 一年前

29 那灿烂耀眼的阳光能照进来吗?#5~31

77 我们一起种花吧,像以前一样#32~68

127 你离开,我留下#69~96

171 从现在起,都会有风铃声响起#97~122

204 导演的话

206 在《那年冬天,风在吹》剧组幸福过的人们

VOL.2(下册)

5 编剧的话

8 吴树和吴英

12 人物介绍

17 现在我很幸福,足矣#1~7

33 妹妹可以喜欢哥哥吗?#8~68

117 为什么童话都是悲伤的?#69~93

155 我错了,我爱你#94~132

215 我们可以重新交往吗?#133~141

244 导演的话

246 在《那年冬天,风在吹》剧组幸福过的人们

作者介绍

卢熙京,韩国影视编剧。发人深思直击心灵的台词,出其不意的情节设置,这便是韩国影视编剧卢熙京的独特标签,甚至连出场的反面角色都受到大众好评,通过多部电视剧令观众们回味无穷。1995年以MBC电视台剧本征集入选作品《世丽大妈和秀芝》出道,代表作有《世上美的离别》、《谎言》、《我们真的爱过吗》、《他们生活的世界》、《吧嗒吧嗒》,所出版的著书有《他们生活的世界》、《吧嗒吧嗒》等多部剧本特辑以及影视随笔《现在不爱的人都有罪》等。

文摘

序言

用户评价

如果让我用一个词来形容这本书给我的整体感受,那一定是“共振”。这不是那种让你哈哈大笑或者痛哭流涕的直给式的情感冲击,而是一种更为深沉、更贴合生命底色的共鸣。书中描绘的那些生活中的困境、那些关于选择与错失的永恒主题,都像是被作者用一把极其锋利的刻刀,精准地凿在了我心底某个柔软的角落。我发现自己时常会读到一半就放下书,不是因为累了,而是需要时间去消化刚刚感受到的那种情绪的余波。更难得的是,这种“共振”并非建立在刻意煽情之上,而是源于对人性真实面貌的深刻洞察。它没有给出标准答案,而是将问题摊开来,邀请读者自己去思考和感受。这种开放性的表达,反而使得情感的联结更加持久和牢固,读完很久之后,书中的某些场景和哲思依然会在不经意间跳出来,提醒着我曾经的触动。

评分这本书的封面设计就带着一种难以言喻的文艺气息,那种略显做旧的色调,配上几笔看似随意的留白,一下子就把我带入了一种静谧而又略带伤感的氛围中。我拿到手的时候,就忍不住摩挲着封面的纹理,仿佛能从指尖感受到作者想要传递的情绪。内页的纸张选择也很有讲究,触感温润,油墨的晕染恰到好处,使得每一个字都像是精心雕琢的艺术品。光是翻开书页的那一刻,那种仪式感就让人觉得,这不仅仅是一本书,更像是一个等待被开启的秘密宝箱。我甚至特意找了一个阳光最好的午后,泡了一杯热茶,然后才开始正式阅读,生怕辜负了这份美好的阅读体验。从排版上来看,字里行间留出的呼吸空间非常舒适,即便是长句也显得不拥挤,这对于沉浸式阅读来说,简直是福音。这本书的实体书本身,就是一件值得收藏的物件,它的重量、它的气味,都构建了一个完整的感官体验,远超出了电子阅读所能给予的慰藉。那种油墨特有的清香,混合着纸张陈化的微涩,构成了我记忆中对“阅读”这个行为最深刻的嗅觉印记。

评分从文学性的角度来看,这本书的文字密度和意象的丰富性,绝对达到了一个令人称赞的高度。作者的用词考究,很少出现那种为了凑字数而堆砌的形容词,每一个动词和名词的选择都经过了深思熟虑,极具画面感。特别是对于环境和季节的描绘,简直是教科书级别的示范。那种特定时节特有的光线、气味、声音,被作者提炼出来,赋予了符号化的意义,使得场景本身成为了叙事的一部分。例如,某一场雨戏,不只是下雨,它可能象征着洗涤、也可能代表着阻隔,这种多义性让文本充满了探索的乐趣。我甚至会特意回去重读某些段落,不是为了弄懂情节,而是为了单纯地欣赏那些句子本身的美感和韵律。这本书证明了,文学作品可以既有深刻的思想内核,又不失语言的精致与华丽,它在深度和美感之间,找到了一个令人惊叹的平衡点。

评分书中人物的对话部分,简直可以单独拿出来进行文学分析。它们不是简单地推动情节的工具,而是角色性格最直接的展现。那些看似随口而出的话语,往往暗藏着深层的潜台词和未竟的心事。我注意到,作者在处理不同人物的“说话腔调”上做得非常成功,即便是使用方言或特定语境下的表达,也处理得自然而不突兀,让人感觉他们就是生活中真实存在的人。有时候,一句简短的、停顿很久的回答,比长篇大论的内心独白更有力量。阅读这些对话时,我经常会忍不住停下来,在脑海中默默地将这些对白“演”出来,去体会他们说话时眼神的闪躲或坚定。这种强烈的代入感,很大程度上归功于作者对人类交流中“非语言信息”的精准捕捉和文字转化能力。这本书中的人物,即使是配角,也都有着自己独特的生命力,他们的声音清晰可辨,绝非千篇一律的“工具人”。

评分这本书的叙事节奏处理得极为老道,它没有采用那种一上来就抛出重磅炸弹的写作手法,而是像一位耐心的织工,一点点地将故事的经纬线交织在一起。初读时,你可能会觉得有些缓慢,信息量似乎不多,但正是这种看似平缓的铺陈,为后续情感的爆发积累了巨大的势能。作者非常擅长运用场景的细节描写来烘托人物的内心世界,比如对某一个特定天气下光线的捕捉,或者对某件日常物品的着墨,都精准地暗示了角色当时微妙的心境变化。我特别欣赏作者在处理时间跨度上的技巧,它不是线性的推进,而是时常在当下和回忆之间进行优雅的穿梭,每一次切换都像是音乐中的一次变奏,既丰富了层次感,又保持了整体的和谐。这种叙事上的张弛有度,让我在阅读过程中始终保持着一种被牵引着的好奇心,总想知道下一个转角会揭示出怎样的风景。可以说,这本书的结构设计,本身就是一种精妙的艺术构造,充满了耐人寻味的匠心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有