具体描述

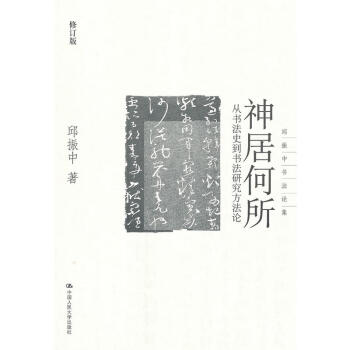

“书法传统*重要的阐释者”——邱振中对书法的各种问题进行了全新的现代阐释。《神居何所》一书涉及对书法创作理论和方法的各种问题的讨论,有书法史的研究,有对古代作品的分析和对当代创作的思考,也有对书法研究中思想方法的反思。本书文字秀丽典雅,内容广袤深邃,图文兼具,富有神韵。论著与其书法同具艺术的深层次美感。掩卷思之,意味无穷。即使略知皮毛的编外人士,也会被其文字的魅力深深折服。

前言 张旭·黄庭坚·倪元璐——草书三题 八大山人的书法艺术 从《元彬墓志》、《元绪墓志》看刻工对作品的“误读” 古代书法作品赏析丛札 中国当代书法:现状与选择 源自书法——对一类艺术的定义及其他 空间的转换——关于书法艺术的一种现代观 论审美感受模式 现代书法教学的若干重要环节 附:写字与书法 直觉——艺术教育的根本目标 中国高等院校的书法教育 深入的途径与含义的拓展——熊秉明书法论著阅读札记 附:熊秉明与中国书法 神居何所 书法究竟是什么 中国书法的涵义 附:巴黎中国书法国际讨论会发言 我们的传统与人类的传统——关于中国书法在西方传播的若干问题 现代书法理论的原点与取向 书法理论中的语言问题 书法与方法 开书目 书法理论与当代人文科学 书法研究断想 方法论、元理论及其他——艺术研究方法论随想

《古诗四贴《中有些局部极难辨训(狂草作品大多有此特点,但“四贴”为基),开始二行即是,但知道释文后再去阅读,又找不出什么不合草法之处,至多是某处交搭稍有疏忽而已。这使人感到作者书写时法则只是个远远投送过来的影子,边缘模糊难辨。一些现代画家的人体速写与此类似,形态改变得面目全非,但细细审察,那些关节的起承转接,居然都符合解剖学的规定,只是位置、比例有所变动而已。对狂草的把握不仅仅是个技术问题,书写狂草的心态与其他字体截然不同。这话当然也可加以挑剔。任何一种字体中都有这样一种随遇而安、.涉笔成趣的境界。但我想说的是,其他字体在达到这种水准之前,还能造就一些可观的作品(包括小草在内),只有狂草,达到这个境界之前根本就不算作品。因此真正称得上狂草的作品,便为数不多了。

截止唐代,草书都是一种书写疾速的字体,在石刻拓本中看不出线条的速度,而《古诗四帖》等墨迹则清楚地表现出速度以及速度的微妙变化。

狂草中的速度与风格密切相关。速度与笔毫的弹性、手部动作的复杂程度等都有一种互相适应的关系。在追踪前代大师的过程中,对速度的揣度、模仿便成为重要的内容之一。

黄庭坚

宋代在草书发展史上具有非常特殊的地位,更加特殊的是,这种地位几乎由一个人以一己之力造成,他就是黄庭坚(1045—1105)。

草书发展到盛唐,狂草成熟,在流动中求得笔法、节奏、线条、结构的丰富变化,成为草书不可移易的定则。黄庭坚是钦服唐人狂草的,对张旭、怀素都有会心之论,自言“得藏真(怀素)自叙于石杨休家,谛观数日,恍然自得,落笔便觉超异以其颖悟与才力,不至领会不到唐人草书的要义,然而他的草书却一改唐人旧法,速度放慢,略加顿挫,在许多地方放弃线条的连续而着意于空间的摆布,结果形成与唐人迥然不同的一种风格,“草书之法、,至此又一变矣’(姜夔语)。他的草书,线条中奔放的气势当然不能与唐人相比,但空间结构所表现出来的气度和变化的丰富性,却不让于唐人(图6)。

……

P5-P7

《神居何所》在对书法基本性质进行深入研究的基础上,对与书法有关的各种具体问题进行了讨论,其中包括书法史、现代创作理论、感觉模式、形神关系、书法研究方法论等一系列重要课题。这里既反映出作者对艺术现象敏锐的触觉和处理各种理论问题的才能,又显示出书法理论在整个人文学科中可能具有的意义。《神居何所》由邱振中所著。

邱振中,中央美术学院教授、博士生导师、书法与绘画比较研究中心主任、潘天寿研究会副会长、中国美术馆书法艺术委员会委员。1947年生于南昌,1981年浙江美术学院(中国美术学院)书法研究生毕业。1995-1997年任日本文部省外国人教师、日本国立奈良教育大学客员教授。致力于书法理论与艺术创作。著有《书法的形态与阐释》、《当代的西绪福斯——邱振中的书法、绘画与诗歌》等。于北京、日内瓦、奈良、洛杉矶等地举办个人作品展览,书法与绘画作品曾参加国内外多种重要展览。

用户评价

这本书的书名,“神居何所”,让我联想到书法中“形”与“神”的辩证关系,这正是我一直以来想要探究的核心问题。很多人写字,只是在模仿形,而无法达到“形神兼备”的境界。我非常好奇,作者邱振中先生是如何理解和阐释“形神关系”的?是笔墨的干湿浓淡、点画的方圆曲直,还是章法的虚实疏密,能够共同营造出一种“神”?我对“篆刻书法理论”的提及也感到很有兴趣,因为篆刻与书法同根同源,但又有着独特的表现方式。是否会有关于印章的布局、线条的运用,以及如何通过印章来体现“神”的理论?对于“书法研究”部分,我希望能看到一些关于如何进行深入研究的指导,例如如何选取研究对象,如何进行文献分析,如何运用理论框架来解读作品。这本书能否为我提供一个系统性的研究方法,帮助我不仅是欣赏书法,更能对其进行深入的学术探讨,甚至未来能够写出自己的书法研究心得。

评分作为一名对书法充满好奇但尚未入门的读者,我对“初学者学习”这一标签充满了期待。我常常感到,学习书法最难的不是握笔,而是如何领会其中的韵味。很多书法教程只是教你如何写,如何描摹,但却忽略了“为什么”要这样写。我希望这本书能够为初学者提供一种更具启发性的学习路径,而不仅仅是机械的模仿。例如,它是否会从“笔法”入手,但不仅仅是告诉我们如何运笔,而是解释运笔背后的道理,例如提按顿挫的节奏感是如何产生的?对于“篆刻书法理论”,我希望它能以一种更易于初学者理解的方式呈现,也许是通过一些简单的范例,讲解篆刻的基本构成要素,以及如何入门。我更看重的是,这本书能否帮助我建立起对书法艺术的初步认知,培养我的审美情趣,让我知道如何去欣赏一幅好的书法作品,而不是仅仅看它是否工整。这样,我才能带着更积极的心态,开始我的书法学习之旅。

评分这本书的名字,“神居何所”,以及“艺术书法/篆刻书法理论”、“书法史”、“现代创作理论”,让我对它充满了探索的欲望。我一直认为,书法不仅仅是一种书写技巧,更是一种深厚的文化积淀和艺术表达。我很好奇,邱振中先生是如何将“艺术书法”的理念融入到他的理论体系中的?他是否会强调书法在当代的艺术属性,以及如何突破传统束缚,创造出具有时代感的作品?对于“书法史”的梳理,我期望能够看到一些新的视角,不仅仅是简单的年代划分和事件罗列,而是能揭示出书法艺术在不同历史时期所承载的文化意义和哲学思想。他是否会对历代书法家的风格演变进行深入的剖析,并从中提炼出具有普遍意义的艺术规律?“现代创作理论”部分,我希望能够看到一些关于如何将传统书法与当代审美相结合的思考,例如如何运用新的材料、新的媒介,或者结合其他艺术形式,来拓展书法的表现空间,创造出具有前瞻性的书法艺术。

评分这本书的名字听起来就很有意境,"神居何所",仿佛在探寻书写灵魂的最终归宿。我一直对书法有着浓厚的兴趣,但又苦于不得其门而入,总觉得它像一门高深的学问,遥不可及。翻阅过一些基础的书籍,但总觉得不够深入,缺乏一种触及本质的引导。我希望这本书能够带领我,从表面的笔画结构,进入到更深层次的艺术理解。例如,我很好奇作者是如何看待“神”在书法中的体现的,究竟是笔墨的张力,还是字的结构布局,亦或是某种难以言喻的气韵?对于初学者而言,能够理解书法中“神”的含义,或许是迈向真正欣赏和创作的关键一步。我期待这本书能提供一些切实可行的途径,帮助我培养这种“神”的感知能力,而不是仅仅停留在模仿字形。它是否会涉及到一些历史上的大家,是如何在他们的作品中注入“神”的?例如王羲之的《兰亭集序》,为何能够流传千古,成为“天下第一行书”,其“神”又体现在何处?这本书能否从理论层面解析这些大师作品的独特之处,让我对书法艺术有更深刻的认识,从而激发我的创作灵感,开始我的书法探索之旅。

评分这本《邱振中书法论集》听起来是一本相当有份量的理论专著,尤其提到“现代创作理论”和“书法史”,这正是我一直以来想要深入了解的领域。我对当前一些书法创作的趋同化现象感到些许困惑,总觉得很多作品虽然技法娴熟,但却少了些许创新的火花。邱振中先生作为一位知名的书法家和理论家,他的观点无疑具有重要的参考价值。我特别想知道,在他看来,“现代创作理论”如何能够与中国书法悠久的历史传统相结合,既保留了精髓,又注入了时代的精神?他是否会对当前的一些书法流派进行评价,并提出一些突破性的理论框架?此外,我对“书法史”的梳理也充满期待,是否会揭示出一些被忽视的时代变迁对书法艺术发展的影响?例如,从碑学兴起到帖学复兴,再到当代书法的多元化发展,这些历史进程是如何塑造了今天的书法面貌?我希望这本书能够提供一种宏观的视角,帮助我理解书法艺术的演进脉络,并从中提炼出对当下书法创作具有指导意义的理论。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有