具体描述

基本信息

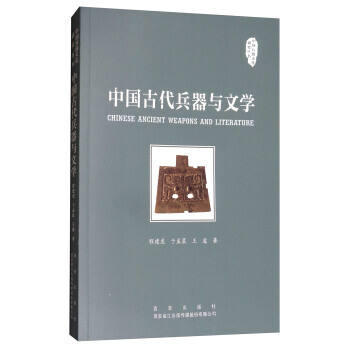

书名:中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书

定价:39.00元

作者:程建虎,于孟晨,王凌

出版社:西安出版社

出版日期:2017-11-01

ISBN:9787554125571

字数:

页码:222

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

“国之大事,在祀与戎”,战争与人类生活息息相关,兵器在其中始终扮演重要角色。兵器改变了人类生活,人类的想像则决定了兵器在文学作品中的存在方式。《中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书》以文体为分类依据,分别从诗歌、散文、词、曲、小说等不同文类作品中梳理兵器意象的书写痕迹,探寻文学兵器与现实兵器之间的关联,以及兵器在文学作品中的特殊功能。

目录

绪论 兵器意象的文学书写

第-节 文学作品中的兵器分类

第二节 文学作品中兵器描写的特点

第三节 兵器在文学作品中所承担的主要功能

章 文学大宗与兵器渊薮:诗歌中的兵器

节 《诗经》中的兵器概述

第二节 魏晋南北朝诗歌中的兵器

第三节 诗中的盛世兵中的王者——唐诗与剑

第二章 辞赋与中国兵器文化

节 辞赋家与兵器

第二节 先唐辞赋中兵器的分类和特点

第三节 先唐辞赋中兵器的文学内涵与文学功能

第四节 先唐辞赋与兵器文化小析——以张衡《二京赋》为样本

第三章 战争写实与英雄想象:宋词中的兵器

节 宋词中的兵器概述

第二节 战争写实:宋词中的战争书写

第三节 英雄想象:宋词中的文学虚构

第四章 诸侯力政与百家论辩:诸子散文中的兵器

节 《论语》中的兵器

第二节 《墨子》中的兵器

第三节 《韩非子》中的兵器

第五章 中国古代文言小说中的兵器

节 《搜神记》中的兵器

第二节 唐传奇中的兵器

第三节 《聊斋志异》中的兵器

第六章 白话小说中的兵器

节 《三国演义》中的兵器

第二节 《三侠五义》中的兵器

第三节 《水浒传》中的兵器

第七章 戏曲与兵器

节 忠义与勇猛的化身:《单刀会》中的兵器文化

第二节 论《宝剑记》改刀为剑之因由及剑的三重功能

第三节 《尉迟恭单鞭夺槊》中的“鞭”“槊”文化

参文献

后记

作者介绍

文摘

《中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书》:

唐开元年间有公孙氏,剑舞灵动堪绝,唐大历二年(767年)十月十九日大诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》中意气风发地赞道:“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。霍如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。”起舞时如雷霆震怒,收舞时似江海清光,剑光闪闪如后羿射落了九日,舞姿翩翩似天神驾龙游飞。就连经历过大风大浪的大诗人在字里行间也难以掩饰对公孙大娘剑舞的惊艳,可想而知那舞动的场面是多么动人与震撼,公孙大娘自然不愧为开元剑舞人。司空图也赋诗一首来进一步认证:叫娄下公孙昔擅场,空教女子爱军装。潼关一败吾儿喜,簇马骊山看御汤。“(《剑器》)更相传当年张旭就是因为观看了公孙大娘的剑舞表演而有所领悟,茅塞顿开,成就了一代书法大家,有了”草圣“之名。公孙大娘的剑舞连接了唐时的两大文化高峰,即”草圣“张旭的绝妙丹青,”诗圣“杜甫的千古绝唱。就算隔着两千年的光阴,也依旧可以感受到公孙大娘的剑舞是多么豪迈洒脱、气势高昂,山色都为之沮丧,天地也为之低昂。

提起唐时的剑舞,还有一个人不得不提,就是裴曼将军,唐文宗时,裴旻舞剑、李白诗歌、张旭狂草被称为”唐三绝“。可是裴将军的剑舞和公孙大娘相比大概是有很大不同了,这一点我们从诗中就可以看出来。诗人王维曾作诗一首赠予裴曼将军:“腰间宝剑七星文,臂上雕弓百战勋。见说云中擒黠虏,始知天上有将军。”字字句句写出裴将军的骁勇善战,夸其惊为天人。唐时的又一大书法家颜真卿也曾有诗赠予裴将军:“大君制六合,猛将清九垓……将军临八荒,炬赫耀英材。剑舞若游电,随风萦且回……入阵破骄虏,威名雄震雷。一射百马倒,再射万夫开。匈奴不敢敌,相呼归去来……”似乎裴将军的剑舞不仅仅是“舞”而且还是“武”,不但可以表演,还可以上阵杀敌,使敌人闻风丧胆,落荒而逃,只落得个“相呼归去来”。即使我们现在已经没办法欣赏裴旻将军的剑舞了,可是单从李白诗歌和张旭狂草大概也可想象到其剑舞的精妙绝伦。

巧的是我们的两位剑舞大师似乎都和诗人、书法家有缘,或许正是如此,中国五千年历史长河中才留下了他们浓墨重彩的一笔,何其幸运生活在了那个诗歌与书法都称绝的时代。

在唐时,诗人们也流行以剑赠友,为祝福,为勉励,也为歌颂。此外,剑更是随身而配的器物,脱而相赠,见剑如人,更传达了一种深厚的情义。李白描写脱剑赠友的诗便有好几首,在《陈情赠友人》中便有“延陵有宝剑,价重千黄金……斯人无良朋,岂有青云望……他人纵以疏,君意宜独亲……投珠冀相报,按剑恐相距……”的句子,《赠易秀才》中也有“少年解长剑,投赠即分离”,《送麴十少府>>里亦有“我有延陵剑,君无陆贾金。艰难此为别,惆怅一何深”之语。至于在《游敬亭寄崔侍御(一本作登古城望府中寄崔侍御)》里,“腰间玉具剑,意许无遗诺”就更见友人间重诺重情的关系。“长剑一杯酒,男儿方寸心”(李白《赠崔侍御>>),“抚剑夜吟啸,雄心日千里”(李白《赠张相镐二首》),诗人勉励友人,男儿自当壮志在胸,志在四方。“舞剑过人绝,鸣弓射兽能”(杜甫《故武卫将军挽歌三首>>),“独立三边静,轻生一剑知”(刘长卿《送李中丞归汉阳别业》),诗人以剑入诗,歌颂友人,将军的威风凛凛、浩然正气在诗中长存。

天下没有不散的筵席,离别时总是伴着一股愁绪,或浓或淡,或深或浅,总有那么一份感伤萦绕在心头。对于诗人来说,送别好的礼物就是诗歌。李白有首以剑人诗送别友人之作,叫《洞庭醉后送绛州吕使君果流澧州>>,知道友人被贬澧州,诗人心里也是难过不舍,特意陪着友人在临行前的晚上大醉一回,盼一醉解千愁。大概千年前的某个夜晚,偌大的洞庭湖水面上一叶小舟孤零零地飘来荡去,舟中偶尔传出杯盏碰撞的声音,借着舟上的灯火,隐约可见相对而坐的两人的身影。月亮如同往常一样挂在夜幕中,月光照在水面上,清幽中似乎还带了点点寒意。酒过三巡,微醉的诗人望着凄冷的月亮吟诗一首,送别即将远行的友人:“昔别若梦中,天涯忽相逢。洞庭破秋月,纵酒开愁容。赠剑刻玉字,延平两蛟龙。送君不尽意,书及雁回峰。”

……

序言

用户评价

作为一个对中国历史和文化充满好奇的普通读者,偶然间在书店看到了这套《中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书》,虽然封面设计朴实,但“兵器”与“文学”这两个词的组合立刻勾起了我的兴趣。我一直觉得,武器不仅仅是冷冰冰的金属,它们承载着时代的印记,反映着社会的生产力水平、军事思想,甚至渗透到人们的精神世界,融入诗词歌赋、小说戏曲之中。《中国古代兵器与文学》这个书名,让我看到了一个前所未有的视角,它不是枯燥的军事史,也不是纯粹的文学分析,而是将两者巧妙地融合在一起,仿佛是打通了历史的脉络,看到了兵器在文明进程中留下的深刻烙印。我迫不及待地想知道,那些在战场上叱咤风云的刀光剑影,是如何化作笔尖的墨痕,又如何在字里行间激荡起壮阔的波澜。这本书会讲述怎样的故事?它会如何揭示兵器在古代中国的象征意义,它们是如何影响了当时的社会结构、权力分配,以及人们的价值观念?我尤其期待能从中了解到,古代文人是如何将对战争的描绘、对英雄的赞美、对和平的向往,通过对兵器的细致描摹来表达的。这不仅仅是对历史的回溯,更是一种对中华民族精神内核的探索,一种跨越时空的心灵对话。

评分我是一名有着多年军事历史爱好者,平常接触的书籍多以战史、战役分析为主,但总觉得少了些什么。直到偶然翻阅到这本《中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书》的某卷(这里假设是其中一本,因为是系列丛书),我才意识到,历史的厚重感,远不止于刀剑的碰撞和策略的运用。这本书(或者说这个系列)提供了一个非常独特且引人入胜的切入点——将物质文明的顶峰——兵器,与精神文明的载体——文学,进行深度对话。这就像是在宏大的历史画卷中,又添上了一层细腻的笔触,让我看到了那些沉甸甸的青铜戈、闪耀着寒光的钢铁长剑,不仅仅是杀戮的工具,更是艺术家笔下的灵感来源,是诗人心中激昂的象征。书中对具体兵器的材质、形制、工艺的考证,固然令人称道,但更让我着迷的是,这些兵器是如何被赋予了文化内涵,如何在文学作品中被具象化、浪漫化、甚至被赋予了道德色彩。那些曾经为国捐躯的将士,他们的佩剑、他们的战斧,是否在后世的诗篇中化作了不朽的英魂?那些关于战争的描写,是否因为对兵器的精准描摹而显得更加真实、更加震撼人心?这套书,无疑打开了一扇通往更深层次历史理解的大门。

评分作为一名对中国古代社会生活充满浓厚兴趣的业余研究者,我一直认为,要真正理解一个时代,就不能仅仅局限于政治、经济的宏大叙事,而应该深入到那些构成生活肌理的细枝末节。兵器,在古代社会,无疑扮演着极其重要的角色,它不仅关系到战争的胜负,更渗透到权力、地位、甚至日常生活之中。而文学,则是反映社会风貌、民俗民情、思想情感的绝佳窗口。《中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书》这个系列,恰恰抓住了这两者之间密不可分的联系。我特别期待书中能够展现出,兵器是如何从物质实体,逐渐演变为文化符号,并在文学作品中获得新的生命。例如,一把名剑,在历史上的使用者是谁,它经历过怎样的战役,这些事迹是否被后来的文人墨客赋予了传奇色彩?又例如,一些描写战争场景的诗赋,作者是如何通过对各种兵器的细致刻画,来烘托出战争的惨烈、英雄的勇猛,抑或是对和平的渴望?这不仅仅是知识的堆砌,更是一种跨学科的智慧碰撞,能够极大地丰富我们对古代中国社会的认知维度。

评分作为一个对中国古代哲学思想和艺术美学有着浓厚兴趣的普通读者,我一直认为,物质与精神之间存在着深刻的联系。兵器,作为一种极具力量感的物质形态,在中国古代文明中扮演着复杂而多重的角色。它既是战争的工具,也是权力的象征,更是艺术创作的灵感源泉。《中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书》这一系列,以其独特的视角,将“兵器”这一相对硬核的物质概念,与“文学”这一飘逸的精神载体相结合,让我看到了前所未有的可能性。我期待书中能够深入探讨,古代中国文人是如何将对兵器的认知,升华为一种独特的审美情趣,又是如何将战场的雄浑与文学的婉约融为一体。比如,一把剑,在文人手中,可能不仅仅是用来防身,它还可以是高洁品格的象征,是侠肝义胆的载体。又比如,一些描绘战争场面的诗篇,是否通过对兵器的精准描绘,展现了古代中国人对战争的复杂情感——既有对胜利的渴望,也有对生命逝去的悲悯。这套书,无疑为我提供了一个全新的视角,去理解中国古代文明中物质与精神的交织与升华。

评分我对中国古代的神话传说和民间故事有着莫名的喜爱,这些故事往往充满了想象力和象征意义。在这些故事里,英雄人物总是少不了神兵利器的加持,他们的武器往往具有超凡的力量,甚至拥有自己的“灵魂”。《中国古代兵器与文学/中国兵器文化研究丛书》这个系列,让我看到了将这些文学想象与历史真实的联系。《中国古代兵器与文学》这个副标题,简直是在描绘我一直以来渴望探索的领域。我希望这本书能够详细讲述,那些传说中的神剑、宝刀,在历史上是否有原型?它们在文学作品中被赋予的特殊功能和象征意义,是否与当时人们对兵器的崇拜、对力量的向往有关?我甚至希望书中能看到,一些具体的兵器,如弓箭、长矛、刀剑等,是如何在不同朝代的文学作品中被描绘,它们在诗歌、小说、戏剧中的形象是如何演变的。这不仅仅是关于武器的知识,更是关于古代中国人如何理解和运用力量,如何通过文学来寄托情感、表达理想的生动写照。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有