具体描述

基本信息

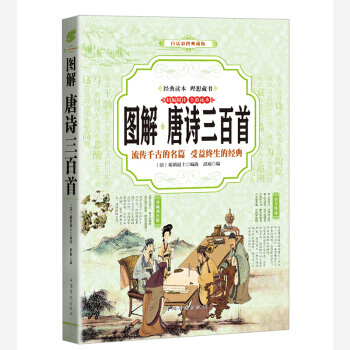

书名:唐诗三百首 (全彩印刷 图解版)

定价:68.00元

作者: 蘅塘退士

出版社:中国华侨出版社

出版日期:2017-06-01

ISBN:9787511363893

字数:800000

页码:464

版次:1

装帧:平装

开本:16

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

唐诗是我国的文学遗产之一,也是世界文学宝库中的一颗璀璨的明珠。尽管它产生的年代距今已有一千多年,但是作为中国传统文化瑰宝,唐诗的成就和影响是无可比拟的。唐代“童子解吟长恨曲,胡儿能唱《琵琶篇》”;今天的儿童也能背诵“春眠不觉晓”,或“床前明月光”。唐诗之所以如此深入民心,归根结底在于它永恒的艺术力。

n目录

作者介绍

文摘

蝉

n垂饮清露a,流响出疏桐b。

n居高声自远,非是藉秋风。

n【注释】

na:古人结在颔下帽带的下垂部分。蝉的头部有伸出的触须,形状好像下垂的帽带,故云。b流响:蝉连绵不断的鸣叫声。

n【译文】

n垂着触须饮着清清的露水,长鸣声从疏朗的梧桐树中传出来。栖居高处声音自然远扬,并不是因为借助了秋风的传送。

n【赏析】

n这首托物寓意的小诗,是唐人咏蝉诗中时代早的一首,颇为后世所称道。诗人以蝉喻君子,表面上是写蝉的形状和栖高饮露的特性,实际上处处含比兴象征:“流响”写蝉声的清越,隐示君子的高标逸韵;末二句暗示君子品格高洁,无须凭借外力的帮助,自然能够美名远播,表达了诗人对于高洁品格的向往和追求。

n清人施补华《岘佣说诗》云:“三百篇比兴为多,唐人犹得此意。同一咏蝉,虞世南‘居高声自远,端不藉秋风’,是清华人语;骆宾王‘露重飞难进,风多响易沉’,是患难人语;李商隐‘本以高难饱,徒劳恨费声’,是牢骚人语。比兴不同如此。”这三首诗都是唐代托咏蝉以寄意的名作,由于作者地位、遭遇的不同而呈现出不同的境界和风格,塑造出各具特色的艺术形象。沈德潜在《唐诗别裁集》卷十九中评价说:“咏蝉者每咏其声,此独尊其品格。”本诗与骆宾王的《在狱咏蝉》、李商隐的《蝉》并为唐代文坛“咏蝉”诗三绝。

n诗的品赏知识

n咏物诗概述

n咏物诗为托物言志或借物抒情的诗歌,它是以客观事物为描写对象,并在描写中兴感、咏叹,以体现人文思想。

n咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了的感情:或流露出其人生态度,或寄寓美好的愿望,或包含生活的哲理,或表现其生活情趣。如虞世南这首咏蝉诗就是通过对“蝉”这一形象的塑造,表现了君子高洁的品格。

n古人很喜欢咏物,咏物诗在古代文学传统中源远流长,到了唐代更是蔚为大观。据统计,仅《全唐诗》即存咏物诗就达6021首。

n作者简介

n虞世南(558—638),字伯施,越州余姚(今浙江余姚)人。隋炀帝时官起居舍人,唐时历任秘书监、弘文馆学士等,世称“虞秘监”。唐太宗称其德行、忠直、博学、文辞、书翰为“五绝”,为太宗“十八学士”之一。其书法刚柔并重、骨力遒劲,与欧阳询、褚遂良、薛稷并称“唐初四大家”。诗擅五言,典雅雍容,有齐梁余风。《全唐诗》存其诗一卷。

n述怀

n中原初逐鹿a,投笔事戎轩b。

n纵横计不就c,慷慨志犹存。

n杖策谒天子,驱马出关门d。

n请缨系南越e,凭轼下东藩f。

n郁纡陟高岫g,出没望平原。

n古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

n既伤千里目,还惊九逝魂。

n岂不惮艰险?深怀国士恩。

n季布无二诺h,侯嬴重一言i。

n人生感意气,功名谁复论。

n【注释】

na逐鹿:群雄并起,争夺天下。b投笔:即投笔从戎。戎轩:兵车。c纵横:战国时,苏秦主张六国联合抗秦,史称“合纵”。张仪则主张诸国听命于秦,史称“连横”。魏徵早年曾向李密献策,未被采纳。d关:指潼关。e请缨:西汉终军出使南越,临行作豪语道:“愿受长缨(绳子),必羁南越王而致之阙下。”f凭轼:汉初郦食其请命赴齐说服齐王归汉,说:“臣请得奉明诏,说齐王,使为汉而称东藩。”g郁纡:山道崎岖难行。h季布:楚汉时人,为人守信义,当时有谚语云:“得黄金百斤,不如得季布一诺。” i侯嬴:战国时魏人,为守门小吏,信陵君尊为上客。信陵君窃符救赵,侯嬴因年老不能跟随,许以死送行,后来果然自杀。

n【译文】

n中原群雄纷起争夺天下,大丈夫应该投笔从戎。满腹韬略不被人采纳,慷慨的报国志向却依旧坚定。快马加鞭谒见了当今皇帝,便驱马出潼关远征。要像汉代终军请缨说服南越王归顺朝廷,要像汉初郦食其劝降东方属国成为大唐屏藩。道路崎岖难行,奋力攀登高山;触目所及,(辽阔的)平原时隐时现。古树上的鸟儿发出凄寒的叫声,夜里猿猴的啼叫声在空旷的深山中回荡。既为远望千里路漫漫而伤悲,还因不尽的艰难险阻而多次心惊魄动。怎么会不畏惧艰难险阻呢,是因为内心深深怀着国士报恩的赤诚。要像季布一样信守诺言,要像侯嬴一样重守信义。人生贵在知恩必报,谁还会再计较功名!

n【赏析】

n这首诗作于唐高祖李渊初称帝时。当时魏徵投唐没多久,希望能有所贡献,便主动请命赴中原说服招纳李密旧部。在赴命的途中,写下这首抒发胸襟抱负以及表达重义气、报国恩之情怀的诗。诗从当时社会现实起笔,述写自己壮志未伸的感叹。接着写前去拜谒当今天子、主动请缨的激昂壮怀。进而以沉郁的笔调描绘旅途的艰险,后却以一“岂”字作提顿,表明自己不畏艰险以报国士之恩。后四句直接坦陈自己重信义、不图功名的磊落胸怀。全诗二十句,慷慨陈词,英风豪气回荡其间,一扫六朝以来诗歌纤弱柔靡的颓风。

n作者简介

n魏徵(580—643),字玄成,河北巨鹿(今河北省邢台市巨鹿县)人。隋末入李密军。入唐,曾任谏议大夫、左光禄大夫,封郑国公,是中国历史上负盛名的谏臣。《全唐诗》存其诗一卷。

n石竹咏

n萋萋结绿枝a,晔晔垂朱英b。

n常恐零露降,不得全其生。

n叹息聊自思,此生岂我情。

n昔我未生时,谁者令我萌。

n弃置勿重陈,委化何足惊c。

n【注释】

na萋萋:草木茂盛的样子。b晔晔:美丽繁盛的样子。朱英:红花。c委化:随任自然的变化。

n【译文】

n绿色的枝条生长得多么茂盛,垂挂着美丽繁盛的红色花朵。常常担心寒冷的露水会降临,无法保全它那美好的生命。我在叹息石竹的同时也思考自身,此生难道真是我所钟情的那样吗?在我尚未降生人世的时候,究竟是谁令我萌生的呢?抛开这件事不再说它了,委顺自然的变化又何必惊恐呢?

n【赏析】

n石竹,又名洛阳花,是一种夏季开花的多年生草本植物。诗歌的前四句正面描写石竹,赞其正当全盛,丰姿优美,但又想到霜露降临,石竹便不免凋零。在一实一虚的对照中,寄寓了深深的忧患感。“叹息”四句由石竹的遭遇联想到人生,对生命、自我、人生进行追索思考,流露出彷徨和苦闷的情绪,不难看出诗人对隋末纷乱的社会现实的不满,诗意又逼进一层。结句却又一转,以委顺自然变化作收束,足见诗人的旷怀高致。

n全诗托兴石竹而咏怀,语言质朴却有味,格调清雅而深沉,善于起承转合,非但理至,风味亦是深得陶诗的朴素自然特点,是初唐诗坛中的老到浑成之作。

n诗的品赏知识

n咏物诗的特点

n咏物诗的特点,在于托物言志或借物抒情。屠隆在《论诗文》中认为:咏物诗“体物肖形,传神写意”,“不沾不脱,不即不离”。 也就是说,要写出较好的咏物诗,既要紧扣所咏之物的具体特点,做到咏物栩栩如生,又要在其中有所寄寓。正如刘熙载在《艺概》中所说:“咏物隐然只是咏怀,盖个中有我也。”

n作者简介

n王绩(585—644),字无功,绛州龙门(今山西河津)人,“文中子”王通之弟。隋末举孝廉,除秘书正字。不乐在朝,以疾辞,复授扬州六合丞。值天下大乱,遂弃官还乡。唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。贞观初,称病归河渚间,躬耕东皋,自号“东皋子”。其诗多以田园山水和酒为题材。诗风质朴自然,真率疏放,有旷怀高致,在初唐诗坛别树一帜。后人辑有《东皋子集》五卷。

n野望

n东皋薄暮望a,徙倚欲何依b。

n树树皆秋色,山山唯落晖c。

n牧人驱犊返d,猎马带禽归e。

n相顾无相识,长歌怀《采薇》f。

n【注释】

na东皋(ɡāo):王绩的隐居之地,在今山西者河津市。皋,水边高地。薄暮:傍晚。b徙(xǐ)倚(yǐ):徘徊,来回地走。依:归依。c落晖:落日的光辉。d犊 (dú):小牛,这里指牛群。e禽:鸟兽。这里指猎获的飞禽。f采薇:用《诗经·召南·草虫》“陟彼南山,言采其薇。未见君子,我心伤悲”诗意,表达未遇知音的怅惘之情。一说为伯夷、叔齐在商亡后,隐于首阳山采薇而食,作《采薇操》,表现避世隐居之意。薇,野菜名,多年生草本植物,嫩叶可食。

n【译文】

n苍茫的暮色中,(我)登上东皋,怅然远望,徘徊不定,不知归依何方。每一棵树都染上了浓浓的秋色,每一座山都洒满了夕阳的余晖。牧人驱赶着牛群返回了,猎人骑马带着野禽也归来了。四下顾盼,没有一个相识的人,长声歌唱《采薇》而怀想古人。

n【赏析】

n《野望》是王绩的代表作,整首诗在萧瑟闲逸的情调中,透露出诗人浓浓的彷徨与苦闷。从中不难看出隋末纷乱的社会现实及知音难遇的境遇对诗人的影响。

n在薄暮时分,诗人徘徊于东皋之上,不知何所依。举目四望,秋色所被,在落晖中越发显得萧瑟。而牧人和猎马的到来,打破了静谧,使画面生动起来。对着这样一幅田园牧歌式的山家秋晚图,诗人不禁想追随古时隐士,退居山林。其实,诗人并非真正想隐居,“相顾无相识”,是因为他太过孤独,无所依靠。整首诗语言朴素,风格清新,情味似淡犹浓,读来让人久久不能释怀。这是唐初早的五言律诗之一,格调清新,摆脱了南朝以来华靡艳丽的诗风,不以辞而以情动人,闪烁着独特的魅力。

n诗的品赏知识

n田园诗概述

n田园诗,是指歌咏田园生活的诗歌,多以农村景物和农民、牧人、渔父等的劳作活动为题材。东晋大诗人陶渊明首先将农村田园生活大量写入诗中,开创了田园诗体。唐代田园诗在陶渊明的影响下,涌现出不少大家名作,成就突出。正如清人沈德潜所言:“陶诗胸次浩然,其有一段渊深朴茂处。唐人祖述者,王右丞(王维)有其清腴,孟山人(孟浩然)有其淡远,储太祝(储光羲)有其朴实,韦左司(韦应物)有其冲和,柳仪曹(柳宗元)有其峻洁。”(《说诗晬语》)

n序言

用户评价

这本书的排版布局,展现出一种极富逻辑性的编排智慧。它显然不是简单地把三百首诗堆砌在一起,而是经过了精心的结构梳理。诗歌的分类方式,可能更贴合现代人的阅读习惯,或者说是为了更好地展现唐诗的流变和主题的丰富性。每首诗的呈现方式也很有讲究,不是一行接一行地拥挤在一起,而是留有足够的留白,让读者在阅读时感到舒展和放松。尤其值得称赞的是,在关键信息(如作者、出处)的处理上,没有喧宾夺主,而是恰到好处地融入了版面设计中,保持了主体的完整性和美观性。这种对细节的关注,使得阅读体验变得非常流畅和愉悦,让人能够专注于诗歌本身的美妙意境,而不被外界的干扰所打扰。

评分作为一本工具型的诗集,其内容注释的详尽程度和准确性是衡量其价值的关键。从我的初步翻阅来看,编者在考证和释义方面投入了巨大的心血。注释部分的处理非常到位,它不仅解释了生僻字词的含义,更重要的是,它深入剖析了诗句背后的文化背景、历史典故,甚至是对不同流派解读的权衡。这些深入浅出的解析,远超出了基础的“字面意思”解释,真正做到了“解读者之惑”。对于那些希望深入研究诗歌内涵的读者来说,这些细致入微的旁注简直是如获至宝。它提供了一个坚实的学术基础,让读者在欣赏诗歌的韵律美时,也能领略到其中蕴含的深厚历史与人文积淀,极大地提升了阅读的深度。

评分这本书的整体感觉,是那种沉稳而又充满生命力的结合体。它既有对传统经典的敬畏与传承,又在现代印刷技术和视觉设计的加持下焕发出了新的活力。它不仅仅是教材或工具书的定位,更像是一份可以伴随人成长的精神食粮。无论是摆在家中招待客人,还是在深夜独自品读,它都能散发出一种独特的魅力。它让人在快节奏的现代生活中,找到一个可以慢下来,与古人对话的宁静空间。这本书的出现,无疑是对推广传统文化的一次有力实践,它用一种最直观、最美观的方式,向当代人展示了唐诗那穿越时空的艺术魅力,让人心生敬佩,并由衷地想要去学习和传承这份宝贵的文化遗产。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种沉甸甸的质感,拿在手里就觉得分量十足。封面设计得典雅而不失现代感,色彩的搭配运用得非常巧妙,初看之下,就对内页的内容充满了期待。特别是纸张的选择,手感非常细腻顺滑,即便是长时间阅读,手指也不会感到任何不适。印刷的清晰度更是没得说,每一个字都像是精心雕琢过一般,边缘锐利,丝毫没有模糊不清的现象。这种高水准的制作工艺,无疑是为这本经典著作增添了许多光彩,让人忍不住想要把它珍藏起来,时不时地拿出来欣赏一番。比起那些粗制滥造的版本,这样的用心程度简直是天壤之别,也更能体现出编者和出版方对读者的尊重。这不仅仅是一本书,更像是一件值得细细品味的艺术品,光是看着它摆在书架上,就觉得心情舒畅。

评分初翻开内页,那种扑面而来的视觉冲击力,着实让人感到惊喜。我原本以为这只是一本普通的诗集,但图解部分的精妙处理完全超出了我的预料。那些配图不仅仅是简单的插画,更像是经过深入研究后精心绘制的场景还原或意境诠释。它们极大地弥补了纯文字阅读时可能产生的理解障碍,让那些晦涩难懂的典故和画面感不强的诗句瞬间变得生动起来。举个例子,读到某首描绘边塞风光的诗时,如果旁边配有那种气势磅礴、色彩浓郁的画作,读者立刻就能“身临其境”,体会到诗人当时的心境和所见之景。这种图文并茂的处理方式,极大地降低了阅读的门槛,让即便是初次接触古诗词的读者也能轻松入门,并从中获得乐趣。可以说,这套图解的设计思路非常成功,真正做到了雅俗共赏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![9787553477657 徐霞客游记 吉林出版集团有限责任公司 [明] 徐弘祖,冯慧娟 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/30010265129/5b3e2140N8dce95d5.jpg)