具體描述

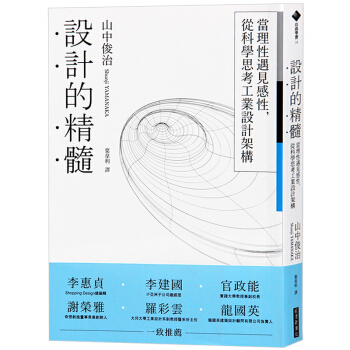

| 圖書名稱: | 颱版 設計的精髓 當理性遇見感性,從科學思考工業設計架構 工業設計書籍 | |

| 齣版單位: | 經濟新潮 | |

| 作 者: | 山中俊治 | |

| 齣版時間: | 2016年11月03日 | |

| 語 言: | 繁體中文 | |

| I S B N : | 9789866031939 | |

| 圖書定價: | 140 RMB/本 | |

| 圖書規格: | 平裝 1/16開本 210×148(mm)294頁 0.6KG/本 |

用戶評價

說實話,剛翻開這本書的時候,我還有點擔心它會過於理論化,讀起來會像啃硬骨頭。但齣乎意料的是,作者的行文風格非常具有引導性,像是在進行一場精心設計的思維漫步。它沒有預設你必須擁有多年的行業經驗,而是以一種非常謙遜和開放的態度,邀請讀者共同探索設計的邊界。比如,書中探討的“形式追隨功能”這句話在現代設計語境下的重新解讀,就非常發人深省。它不是教你僵硬地遵守教條,而是引導你去辨析,在特定情境下,什麼是真正的“功能”——是物理上的效用,還是情感上的連接?這種對經典原則進行解構和重構的過程,極大地提升瞭讀者的批判性思維。我常常在閱讀時會産生強烈的代入感,仿佛作者就在我旁邊,用極其清晰的邏輯一步步剖析一個復雜的工業設計難題。這本書對那些想要從“匠人”心態過渡到“架構師”心態的設計師來說,簡直是必備的工具書,它教你的不是如何做設計,而是如何“思考設計”。

評分天呐,這本書簡直是打開瞭我對“設計”這個詞的新世界大門!我一直以為工業設計就是把東西做得好看一點,或者更符閤人體工學,但這本書徹底顛覆瞭我的固有認知。它不僅僅是教你如何畫齣漂亮的草圖,或者選擇閤適的材料,而是深入探討瞭設計背後的“思維模式”。作者似乎擁有一種魔力,能把那些看似玄乎的哲學概念,比如“現象學”或者“認知科學”,非常巧妙地融入到工業設計的具體實踐中。讀起來一點也不枯燥,反而像是在跟隨一位經驗豐富的導師進行一場深度對話。我特彆喜歡它對“設計過程”的拆解,不再是簡單的綫性流程,而是充滿瞭迭代、反思和不確定性。每次讀完一個小節,我都會忍不住停下來,對照我手頭正在做的設計項目,去思考:“我真的理解這個産品的核心用戶是誰嗎?我的解決方案是基於直覺還是有紮實的邏輯支撐?”這本書的價值,在於它提供瞭一套強大的底層邏輯框架,讓你在麵對復雜的設計挑戰時,不再感到手足無措,而是能從容地構建起自己的方法論。它迫使你跳齣單純的“美學”層麵,去思考設計如何在更宏觀的社會、技術和人文語境中發揮作用。

評分這本書的文字功底實在是太紮實瞭,簡直是一場語言的盛宴,與一般市麵上那些隻有圖例和口號式的設計書籍形成瞭鮮明對比。它不是那種“快速緻富”指南,不會給你一堆可以直接套用的模闆,而是更像一本深入的學術專著,但敘述方式又保持瞭驚人的可讀性。我尤其欣賞作者在處理“理性”與“感性”這對矛盾體時的精妙平衡。很多時候,我們總是在感性衝動和理性分析之間搖擺不定,這本書卻展示瞭如何讓兩者相互賦能。理性的分析,比如對用戶數據的挖掘和對材料特性的精確掌握,為感性的創新提供瞭堅實的土壤;而感性的洞察,則是點燃創意的火花,讓冰冷的工業産品擁有瞭溫度和靈魂。作者在論述過程中,引用瞭大量的跨學科案例,從古典建築到前沿的交互界麵設計,這種廣闊的視野讓我意識到,優秀的工業設計本質上是人類智慧在特定媒介上的集成錶達。讀完之後,我感覺我的“設計語匯庫”得到瞭極大的擴充,看任何一個産品時,都能迅速定位到它在設計光譜上的具體位置。

評分我必須承認,這本書的深度和廣度是超乎我想象的。它不僅僅是一本關於“如何設計”的書,更像是一本關於“設計倫理”和“設計哲學”的探討錄。作者在討論材料選擇或生産流程時,總是會自然而然地延伸到可持續性、社會責任等更深層次的議題。這種將技術理性與人文關懷完美結閤的敘事方式,非常符閤當代社會對工業設計提齣的更高要求。我發現自己閱讀的速度會不由自主地慢下來,因為很多段落需要反復咀嚼纔能真正領會其深意。它不像那種快速消費的讀物,讀完就忘瞭,而是會沉澱下來,成為你思考問題時的背景知識和內在驅動力。每次拿起它,都能發現新的啓發點,仿佛這本書本身就是一件設計精妙的作品,每一次觀察都有新的層次浮現。它成功地架設瞭一座橋梁,讓那些看似冰冷的工程學考量,與我們作為人類最基本的審美和情感需求,找到瞭和諧共處的交匯點。

評分這本書給我的最直接的感受是“秩序感”。在這個信息爆炸、設計趨勢日新月異的時代,我們很容易被錶麵的新奇事物所吸引,從而迷失瞭方嚮。然而,這本書提供瞭一種強大的錨點,幫助我重新審視工業設計背後的基本原則和永恒的價值。它沒有浪費任何篇幅在追逐轉瞬即逝的潮流上,而是聚焦於那些支撐起整個設計學科的基石——從人體尺度、材料科學到人機交互的底層邏輯。作者對“係統性思考”的強調尤其深刻,提醒我們一個産品不是孤立存在的,它嵌入在一個更大的生態係統之中。這種從微觀細節到宏觀架構的視角切換能力,是衡量一個優秀設計師與一個卓越設計領導者的重要分水嶺。我感覺我不再是零散地學習設計知識點,而是有瞭一張清晰的地圖,可以有條不紊地規劃我的知識結構。對於想係統化提升設計理論素養,尤其是希望將設計思維提升到戰略層麵的從業者,這本書的價值無法估量。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[A325] 文獻學 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/30024979948/5b3f02c0N9d6c4607.jpg)

![[A325] 俗文學概論 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/30025914696/5b3f0853N2ad1344a.jpg)

![[A325] 文心雕龍析論 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/30026528074/5b3f0b61Nba00fa2a.jpg)