具体描述

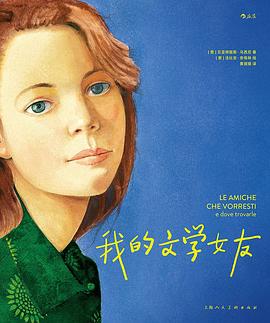

埃莱娜•费兰特匿名写作生涯的起点 那不勒斯四部曲的情感原型

一部浸满泪水的小说 揭露对母亲复杂的嫉妒和渴望

“我想知道母亲为什么决定死在那个地方,但我永远也不会知道答案。”

——————————————————

★ 获得意大利文坛重磅奖项艾尔莎•莫兰黛奖

★ 改编电影《 烦人的爱》(1995)入围戛纳电影节最佳影片

★ 黛莉亚-阿玛利娅的母女关系,是“那不勒斯四部曲”的隐秘源头

——————————————————

《烦人的爱》(1992)是意大利作家埃莱娜•费兰特的首部作品,描述了一段充满痛楚和阴影的母女关系。

在黛莉亚四十五岁生日当天,本应该坐上火车来罗马给女儿庆祝生日的母亲阿玛利娅被人发现溺亡,身上只穿着一件精致的内衣。

黛莉亚回到故乡那不勒斯,试图查清母亲的死因。身为裁缝的母亲一辈子都被迫掩盖自己的魅力 ,以此逃避好妒的画家丈夫的体罚,却在死前留下了一箱来历不明的高档衣物。

黛莉亚对母亲的挖掘变成了一场令人心碎的记忆的救赎。她越接近母亲晚年的秘密,关于阿玛利娅的真实就如同尖锐的碎片,将黛莉亚多年来精心构建的谎言彻底击溃。她在迷乱中意识到,阿玛利娅承受的暴力,不止来自专制残忍的丈夫和兄长,抑或是在她身边徘徊多年的商人卡塞尔塔,更来自童年的自己、来自自己对母亲无法平息的占有欲望。

黛莉亚最终穿上母亲馈赠给自己的衣物,和四十年前的谎言和解。在母亲离世的海边,她将自己的证件照片涂抹成母亲的样子。对她而言,阿玛利娅从未离开,她就是阿玛利娅。

——————————————————

媒体评论或名家推荐:

费兰特以内敛的文字,将撕裂家庭的日常暴力显露出来,包括黛莉亚试图保护她的母亲免受父亲的殴打。在《烦人的爱》结尾,揭示了对母亲的暴力共谋有着让暴力和沉默循环往复的残酷可能。——《出版人周刊》

小说围绕死亡的怪异氛围展开,但更多是在写记忆和自我的迷宫。——《纽约客》

“女儿和母亲的身份,在我的书中占着很重要的位置。有时候我想我一直都在写这个主题,我的所有不安都源于这里。”(埃莱娜•费兰特)

后来我写出了《烦人的爱》,我第一次感觉我写出了一些打动人心的东西。一种救赎的欲望。所有那些我们没有看到、没有理解的东西。我讲述的是一种痛苦,一种可以算得上不幸的经历,就是我们作为女儿,也会像裁缝一样包裹母亲的身体。

——玛莉娜•泰拉尼、路易莎•穆拉罗对费兰特的采访,刊于2007年1月27日出版的意大利杂志《我是女人》

用户评价

这本书好看!电影拍的也好看!震撼到了我!写母女关系以及真实的男女关系还是要看费兰特啊!

评分##很迷人!阿玛利娅穿梭在在”我”的描述里,一会我变成了她,做着她会做的事…甚至到结尾部分突然恍然大悟,原来是这些交错的记忆组成了”我”对她的爱和怨恨。

评分这本书好看!电影拍的也好看!震撼到了我!写母女关系以及真实的男女关系还是要看费兰特啊!

评分##意大利版《母后七日》。或许家庭也是最小的殖民单位,许多至亲的行为都指向控制。甚至觉得书里的“殖民地”商店如同明喻。我们要如何反叛。如何。

评分##首作就已然揭示了大量贯穿费兰特创作的母题。相比于四部曲的史诗性,这部作品并没有过多的情节,似乎也无意讲述什么惊悚悬疑的故事,而是重在意识与肉体双重层面的,自我与母体的互搏。它从那些最具体而微却又极具象征意味的物件出发,精美的文胸、带着血渍的内裤、被反复修改的蓝色套装,将之嵌在那不勒斯泥泞的街道、破败的公交和老旧的地下室中,最终生成女儿在幻觉和梦呓般的想象中,与母亲的分裂与共生。我和母亲都对彼此说过,在对方身上看到了自己,原来母女是彼此的镜中人,而脐带原来从未被真正剪开。

评分##好深奥。

评分##费兰特的文字一直这么迷人

评分##啊,母女关系,深邃黏腻又迷人…

评分##费兰特的文字一直这么迷人

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有