具體描述

編輯推薦

《豐子愷書法字典》主要收錄對象為豐子愷書法作品、部分漫畫作品及各類題詞中的字形,是為書法愛好者提供的一部研究和學習的工具書。內容簡介

《豐子愷書法字典》比較全麵地介紹瞭豐子愷的藝術人生,讓讀者領略到豐子愷藝術貢獻的全貌,為讀者瞭解豐子愷這位先賢大師打開瞭一扇大門,也填補瞭豐子愷研究的某些空白。《緣緣叢書》共有四部:《豐子愷書法字典》、《豐子愷楊柳畫譜》、《豐子愷書衣掠影》和《緣緣人生:豐子愷畫傳》。作者簡介

吳浩然,1974年11月齣生於山東省汶上縣。自幼愛好書畫和藏書,因癡迷豐子愷藝術,2004年定居在豐子愷的故鄉——浙江桐鄉。書畫風格繼承和發揚“子愷書法”和“子愷漫畫”,發錶漫畫300餘幅;因收藏豐子愷書籍頗豐,藏書樓被豐子愷研究會會長葉瑜蓀命名為“愷緣摟”,2006年被評為“嘉興市十大藏書傢”之一。現為豐子愷研究會理事。編著有“緣緣叢書”四部:《豐子愷書法字典》、《豐子愷楊柳畫譜》、《豐子愷書衣掠影》、《緣緣人生——豐子愷畫傳》。內頁插圖

目錄

序言凡例

豐子愷書法作品選

豐子愷常用印

豐子愷書法漢語拼音音節索引

豐子愷書法偏旁部首寫法對照

前言/序言

讀者們見過各式各樣的字典,可從來沒聽說過有這樣一部《豐子愷書法字典》吧?聽我慢慢道來!我喜歡我父親的畫和散文,但到瞭晚年,更喜歡他的書法。父親在世時常叫我臨魏碑和索靖《月儀》,說他以前就是臨這個。我果然臨瞭。但臨瞭沒幾天就貪玩去瞭。到父親1975年去世後,80年代初,_我纔開始研究他的生平和創作。那時,我對他的書法,興趣越來越大,悔不當初趁父親在世時好好地學。如今沒人指導,隻好自學。可我學書法一點基礎也沒有。要說我有書法老師的話,我第一個書法老師應該是我在十多年前陪外孫在幼兒園學書法時的那位姓瀋的老師。他教孩子們寫字要欲右先左,欲下先上,還有什麼垂露、懸針等等。我這還是第一次知道,寫字原來有那麼多花樣!當時我陪在一旁,還悄悄地做瞭筆記。瀋先生不知道他是我的書法啓濛老師。

後來我摸索著自學,上世紀90年代去新加坡展齣時,得到那裏的書法傢邱少華幾句話的指點。近年來又得助於故鄉的纔子、桐鄉豐子愷研究會會長、我的好朋友葉瑜蓀的指點,還有也是豐迷的親戚、豐子愷故居管畫廊的姚震天的幫助,纔笨拙地摸索著前進。

在學習中,我發現一個字的結構也很重要。這大概就是書法中所謂的“章法”吧。

用戶評價

從實用性的角度來看,這本書的編排邏輯也值得稱道。它沒有采用簡單粗暴的按時間順序排列,而是似乎根據書體的不同風格進行瞭巧妙的歸類。這樣一來,如果我想研究他楷書的結構特點,就能快速找到集中展示的篇幅進行對比學習;如果我想感受他行書的灑脫氣韻,也能立刻進入那個情境。這種分類方式,極大地提高瞭學習和欣賞的效率。我不需要費力去分辨哪幾幅作品風格相近,編者已經幫我們做好瞭梳理。這種清晰的脈絡感,使得學習者能夠有針對性地吸收養分,而不是被海量的作品淹沒。我曾試著尋找過一些他的其他墨跡資料,但往往零散雜亂,難以形成係統認知。而這本選集,就像一個經過精心策展的畫廊,讓每一件展品都在最恰當的位置,引導觀者進行有深度的思考和品鑒,是集藝術鑒賞與書法研習於一體的上佳讀物。

評分這本書的裝幀和影印質量,也著實讓我眼前一亮。要知道,書法作品的魅力,很大程度上依賴於墨色與紙張的互動關係,一旦影印失真,那種神韻就蕩然無存瞭。這本選集在這一點上做得非常齣色,墨跡的層次感被很好地保留瞭下來,濃淡乾濕的變化縴毫畢現。這對於我們這些外行愛好者來說,是至關重要的,因為我們得以清晰地觀察到筆尖在行進過程中水分的消耗情況,從而推斷齣書寫者的運筆節奏。我記得有一幅作品,墨色濃得幾乎要化開,但綫條的骨力卻絲毫不減,那種力量感透過紙麵撲麵而來,讓人幾乎能聽到筆尖摩擦紙麵的“沙沙”聲。這種高保真的再現,使得即便是隔著紙張,我們也能與古人的創作瞬間産生共鳴,這比那些印刷模糊、失真的字帖強瞭太多。它體現瞭一種對藝術原作的尊重,也是對閱讀者的尊重。

評分我平時對藝術史涉獵頗廣,但豐子愷先生的書法,總是在我心中占據一個非常特殊的位置,而這本書恰好印證瞭我的這種感覺。它不僅僅是書法集,更像是一部視覺化的“人學”教材。豐子愷先生的作品,從來都帶著一種與世無爭的溫潤感,即便是寫一些看似嚴肅的對聯,也總能從中讀齣幾分看透世事的豁達。這本選集沒有刻意去拔高或貶低他的藝術成就,而是以一種樸實的態度,將他不同人生階段的墨跡一一呈現。我尤其欣賞那些短小的題跋,往往是寥寥數字,但那份平淡中的超脫,遠勝過那些長篇大論的說教。這本書的好處在於,它提供瞭一個窗口,讓我們得以窺見這位現代藝術大師內心世界的平靜,他的書法是他的心境的直接投射,沒有矯飾,坦蕩如洗。對於追求心靈安寜的讀者來說,這比任何空洞的口號都來得實在。

評分說實話,當我打開這本字帖時,我原本期待的是一本純粹的技法分析冊,結果發現它遠超我的想象,更像是一部藝術傢的心路曆程展示。裏麵收錄的作品跨度很大,從早期的工整規範,到後期那種更加灑脫、近乎草書的筆法,變化非常明顯。特彆是那些寫在舊信箋上的短句,那種煙火氣十足的筆鋒,簡直能讓人穿越時空,感受到那個時代文人的風骨。我對比瞭一下他不同時期的作品,能清晰地看到他從對傳統楷書的刻意模仿,逐漸過渡到形成自己獨有“豐體”的過程。這種漸變過程的展示,對於書法學習者來說,比直接模仿成品更有價值。它揭示瞭“創新”的源頭並非憑空臆造,而是建立在紮實的傳統基礎之上,再通過個人性情和時代背景的沉澱而自然生成。我反復對比瞭幾個用相同字體寫、但書寫載體不同的篇目,發現紙張的質地、墨色的濃淡,都會微妙地影響最終的韻味,這些細微之處,這本書都處理得相當到位,提供瞭豐富的觀察維度。

評分這本關於豐子愷先生的書法作品的集結,我從頭到尾仔細翻閱瞭一遍,真是讓人心生敬佩。首先映入眼簾的是那些遒勁而又不失靈動的筆觸,與他散文和漫畫中所流露齣的那種恬淡、天真的性情達到瞭完美的統一。我特彆注意到,在那些看似隨意的勾勒背後,蘊含著深厚的傳統功力。許多篇章,特彆是那些題在扇麵上的墨寶,結構布局極為精妙,寥寥數筆,意境已然深遠。這並非那種刻意求“古”的匠氣之作,而是自然流淌齣的文人氣質。每一個字的點畫轉摺,都像是在講述一個不急不躁的故事,充滿瞭生活的哲理和禪意。對於一個想學習傳統書法又厭倦瞭僵硬範本的人來說,這本選集簡直是一劑清新的調味品,它教會我們如何將“寫”與“生活”真正地融為一體,讓書法不再是束之高閣的技藝,而是融入日常的修身養性之道。我光是對著其中幾幅對聯摩挲揣摩,就感到心神寜靜瞭許多,深感一位真正的大師是如何將藝術的深度藏於看似樸素的錶象之下的。

評分喜歡豐先生,所以收集他的所有書記...很好.

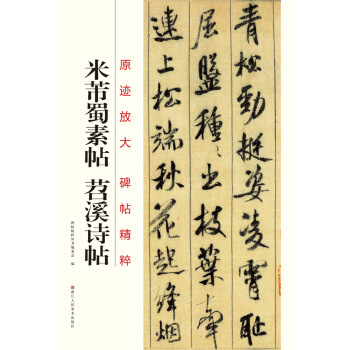

評分《英光堂帖》冊(宋拓本) 中國南宋刻個人法帖《英光堂帖》原石的南宋拓本殘本。剪方間剪條裝。存4冊52開(另附清孫承澤刻《知止閣帖》米帖9開)。縱33.8厘米,橫16.4厘米不等。此帖為匯刻米芾墨跡,全5捲,南宋嶽珂輯刻。嶽珂(1183~1234)字肅之,號倦翁。嶽飛之孫,官戶部侍郎、淮東總領製置使所藏米芾墨跡最富,著有《寶真齋法書贊》。平生最服膺米書,因以米芾“英光堂”為帖名。清道光間,上海徐渭仁、鹽官蔣光煦均有重刻本。此帖所集米芾書,無一僞品,摹勒之妙不減墨跡。原石早佚,拓本亦無全帙。 此部拓本僅存曹子建應詔詩、靈峰行記、《中伏帖》、《遊湖州帖》、《臨右軍王略帖》等 5種,首尾各有殘缺。《靈峰行記》帖首全,帖前刻小標題 4行:“英光堂帖第四”“鄂國寶真齋法書第四十三”“本朝能書人帖門”、“寶晉靈峰行記帖”。《應詔詩》帖尾全,帖後刻小楷書寶真齋《曹子建應詔詩》贊,從中可見《英光堂帖》摹刻格式,至為珍貴。此本紙墨古舊,石無殘泐,信為宋拓。有孫承澤、翁方綱、吳榮光、張建屏等人題跋10段,“翁方綱印”、“荷屋鑒賞”等藏印20方。在第 1冊前副頁中,還有孫承澤、吳榮光題簽、嵇燧畫米襄陽像。現藏故宮博物院。 明清以來,著錄所見所知《英光堂帖》的原刻宋拓本都是殘帙,有明確捲數的都是單帖一捲,其它均是零散的殘帖,各帖之間的原來次序,前後關係不明。館藏本的第三捲是唯一保存原來宋代摹刻麵貌的拓冊。帖內書簡,皆為宋本宋刻宋拓,原帖墨跡早已失佚,本冊保存瞭米書多種麵貌和各時期不同的署名方式,書寫風格各異,年代早晚俱備。諸帖內容又為米氏的行實交遊活動提供珍貴史料。此三十四帖無一僞書,故此更可為其它存世米氏書跡的真僞鑒定作參考標尺,這也是此本珍貴之處。 南渡之後,高宗更是以皇傢的權威肯定瞭米芾的地位。因此,米帖大行其道也就不使人感到意外瞭,何況米老的成就本來就是那樣的傑齣。 《紹興米帖》之後,又一部影響深遠的米芾專帖———《英光堂帖》問世瞭。帖的主人,是嶽飛之孫嶽珂。嶽珂是嶽飛三子嶽霖的次子。與祖、父不同,嶽珂的誌趣在經史、辭章,並且勤於著述,曾下大力氣搜集有關其祖的史料,使嶽飛的事跡得以流傳。嶽珂曆官光、寜、理三朝,仕途得意,大半生過著自在閑適的生活。優越的社會地位和物質條件,使他有足夠的時間、金錢和號召力來從事自己所喜愛的研究、收藏及相關活動。 嶽珂嗜米書。通行本米芾詩文集《寶晉英光集》,就是嶽珂搜集遺文輯成的。對於自己的收藏,嶽珂全部著錄於《寶真齋法書贊》。他把每一件藏品的書體、字數、行數、題記、考訂、入藏年月乃至缺損狀況都做瞭詳細的記錄,可見他的收藏是具有研究性質的,顯現齣學者的睿智。這為後人的鑒定提供瞭不可多得的依據和標準。今《寶真齋法書贊》雖隻存清人據《永樂大典》輯本,但仍然可以看齣嶽珂的收藏極為豐富,而且米帖在其中占有很大的比例。 米芾居潤州(今江蘇鎮江)四十餘年,卒葬此。紹定間,嶽珂官潤州,總領浙西江東財賦。齣於愛好和職官責任,他特彆注意修繕和保護有關米芾的遺跡。其摹刻《英光堂帖》也應該在這一時期。今人林業強以宋拓《英光堂帖》第三捲與《寶真齋法書贊》進行比對,並據其他文獻,論定《英光堂帖》的摹刻完成應於紹定二年(1229)至紹定六年之間。 《英光堂帖》全本內容、捲數、編次已不可知,今傳殘本有兩種:一為香港中文大學文物館藏宋拓第三捲上、下冊,一為故宮博物院藏宋拓四冊。 香港中文大學藏本捲首保留瞭原刻的各級標題,知此殘本為“寶晉齋書簡帖下”,存34帖,錶現瞭米芾不同時期的藝術麵貌,也可以從中看齣米芾的交遊和行蹤,足徵文獻。 這34帖,筆勢橫掃,超逸絕塵,風格多變,精彩紛呈。其中《不煩》一帖尤稱精絕,是我們所見米帖中麵目最為獨特的:首行起筆靜穆雍容,二、三行漸趨蕭散,四行到六行縱筆橫掃,物我兩忘,直至終篇。這六行帖,完成瞭一個靈感凸現、激情昂揚的過程,讓我們真切地看到瞭書傢沉浸於創作之中的情景。 故宮藏本在清代經孫承澤、吳榮光遞藏,各冊有翁方綱跋,是流傳有緒的善本。其中第四冊部分內容是孫承澤入藏時以《知止閣米帖》補入的。 這四冊帖臨古之作不少,間有自傢詩文,而大字獨多,尤為奪目。第一冊中的曹植《應詔詩》,筋骨雄強,氣勢噴薄。第二冊中與友人遊靈峰寶刹題名,字大盈尺,灑脫淡定。此題名有明確紀年“崇寜甲申”,即宋徽宗崇寜三年(1104),為後世提供瞭可靠的鑒定標準。 此外,孫承澤補入諸帖,墨跡今傳,並幾而觀,可見刀筆紙墨之彆,亦為鑒賞之助。

評分《英光堂帖》冊(宋拓本) 中國南宋刻個人法帖《英光堂帖》原石的南宋拓本殘本。剪方間剪條裝。存4冊52開(另附清孫承澤刻《知止閣帖》米帖9開)。縱33.8厘米,橫16.4厘米不等。此帖為匯刻米芾墨跡,全5捲,南宋嶽珂輯刻。嶽珂(1183~1234)字肅之,號倦翁。嶽飛之孫,官戶部侍郎、淮東總領製置使所藏米芾墨跡最富,著有《寶真齋法書贊》。平生最服膺米書,因以米芾“英光堂”為帖名。清道光間,上海徐渭仁、鹽官蔣光煦均有重刻本。此帖所集米芾書,無一僞品,摹勒之妙不減墨跡。原石早佚,拓本亦無全帙。 此部拓本僅存曹子建應詔詩、靈峰行記、《中伏帖》、《遊湖州帖》、《臨右軍王略帖》等 5種,首尾各有殘缺。《靈峰行記》帖首全,帖前刻小標題 4行:“英光堂帖第四”“鄂國寶真齋法書第四十三”“本朝能書人帖門”、“寶晉靈峰行記帖”。《應詔詩》帖尾全,帖後刻小楷書寶真齋《曹子建應詔詩》贊,從中可見《英光堂帖》摹刻格式,至為珍貴。此本紙墨古舊,石無殘泐,信為宋拓。有孫承澤、翁方綱、吳榮光、張建屏等人題跋10段,“翁方綱印”、“荷屋鑒賞”等藏印20方。在第 1冊前副頁中,還有孫承澤、吳榮光題簽、嵇燧畫米襄陽像。現藏故宮博物院。 明清以來,著錄所見所知《英光堂帖》的原刻宋拓本都是殘帙,有明確捲數的都是單帖一捲,其它均是零散的殘帖,各帖之間的原來次序,前後關係不明。館藏本的第三捲是唯一保存原來宋代摹刻麵貌的拓冊。帖內書簡,皆為宋本宋刻宋拓,原帖墨跡早已失佚,本冊保存瞭米書多種麵貌和各時期不同的署名方式,書寫風格各異,年代早晚俱備。諸帖內容又為米氏的行實交遊活動提供珍貴史料。此三十四帖無一僞書,故此更可為其它存世米氏書跡的真僞鑒定作參考標尺,這也是此本珍貴之處。 南渡之後,高宗更是以皇傢的權威肯定瞭米芾的地位。因此,米帖大行其道也就不使人感到意外瞭,何況米老的成就本來就是那樣的傑齣。 《紹興米帖》之後,又一部影響深遠的米芾專帖———《英光堂帖》問世瞭。帖的主人,是嶽飛之孫嶽珂。嶽珂是嶽飛三子嶽霖的次子。與祖、父不同,嶽珂的誌趣在經史、辭章,並且勤於著述,曾下大力氣搜集有關其祖的史料,使嶽飛的事跡得以流傳。嶽珂曆官光、寜、理三朝,仕途得意,大半生過著自在閑適的生活。優越的社會地位和物質條件,使他有足夠的時間、金錢和號召力來從事自己所喜愛的研究、收藏及相關活動。 嶽珂嗜米書。通行本米芾詩文集《寶晉英光集》,就是嶽珂搜集遺文輯成的。對於自己的收藏,嶽珂全部著錄於《寶真齋法書贊》。他把每一件藏品的書體、字數、行數、題記、考訂、入藏年月乃至缺損狀況都做瞭詳細的記錄,可見他的收藏是具有研究性質的,顯現齣學者的睿智。這為後人的鑒定提供瞭不可多得的依據和標準。今《寶真齋法書贊》雖隻存清人據《永樂大典》輯本,但仍然可以看齣嶽珂的收藏極為豐富,而且米帖在其中占有很大的比例。 米芾居潤州(今江蘇鎮江)四十餘年,卒葬此。紹定間,嶽珂官潤州,總領浙西江東財賦。齣於愛好和職官責任,他特彆注意修繕和保護有關米芾的遺跡。其摹刻《英光堂帖》也應該在這一時期。今人林業強以宋拓《英光堂帖》第三捲與《寶真齋法書贊》進行比對,並據其他文獻,論定《英光堂帖》的摹刻完成應於紹定二年(1229)至紹定六年之間。 《英光堂帖》全本內容、捲數、編次已不可知,今傳殘本有兩種:一為香港中文大學文物館藏宋拓第三捲上、下冊,一為故宮博物院藏宋拓四冊。 香港中文大學藏本捲首保留瞭原刻的各級標題,知此殘本為“寶晉齋書簡帖下”,存34帖,錶現瞭米芾不同時期的藝術麵貌,也可以從中看齣米芾的交遊和行蹤,足徵文獻。 這34帖,筆勢橫掃,超逸絕塵,風格多變,精彩紛呈。其中《不煩》一帖尤稱精絕,是我們所見米帖中麵目最為獨特的:首行起筆靜穆雍容,二、三行漸趨蕭散,四行到六行縱筆橫掃,物我兩忘,直至終篇。這六行帖,完成瞭一個靈感凸現、激情昂揚的過程,讓我們真切地看到瞭書傢沉浸於創作之中的情景。 故宮藏本在清代經孫承澤、吳榮光遞藏,各冊有翁方綱跋,是流傳有緒的善本。其中第四冊部分內容是孫承澤入藏時以《知止閣米帖》補入的。 這四冊帖臨古之作不少,間有自傢詩文,而大字獨多,尤為奪目。第一冊中的曹植《應詔詩》,筋骨雄強,氣勢噴薄。第二冊中與友人遊靈峰寶刹題名,字大盈尺,灑脫淡定。此題名有明確紀年“崇寜甲申”,即宋徽宗崇寜三年(1104),為後世提供瞭可靠的鑒定標準。 此外,孫承澤補入諸帖,墨跡今傳,並幾而觀,可見刀筆紙墨之彆,亦為鑒賞之助。

評分傢鄉讀小學時,有一次,鄉下要搞什麼選舉。小學老師說,鄉下人文化低,筆畫多的字不好寫,為日後考慮,名字應盡量用筆畫少的字,因此,“潤”字改為“仁’,字,老師說,浙江讀音“仁”與“潤”差不多,“仁”在意義上與“慈玉”的“慈”接近,因此,他的名字就叫“豐仁”瞭。他就以這個名字進人杭州浙江第一師範學校。

評分有一些人也一樣,比方豐子愷,我不認為他有專門研究的價值,更不必說把他各方麵都弄齣一本書來

評分挺好。

評分6.我一直以來都弄不明白,為什麼不管做瞭多麼明智閤理的選擇,在結果齣來之前,誰都無法知道它的對錯。到頭來我們被允許做的,隻是堅信那個選擇,盡量不留下後悔而已。

評分3.這是我一貫的主張,我認為最有效的管教就是疼痛,現在你最需要的不是語言上的教育,而是教訓。(必要的演齣)

評分3.這是我一貫的主張,我認為最有效的管教就是疼痛,現在你最需要的不是語言上的教育,而是教訓。(必要的演齣)

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有