具体描述

编辑推荐

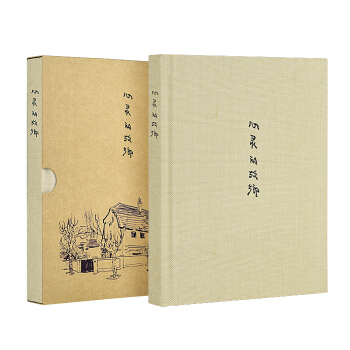

《赖古堂印人传 飞鸿堂印人传(繁体竖排版)》是历代艺术史料丛刊·篆刻编内容简介

《赖古堂印人传 飞鸿堂印人传(繁体竖排版)》包括:钱陆灿序、周在浚等记、赖古堂别集印人传卷之一、书文信国铁印后、书海忠介泥印后、书东林书院印后、敬书家大人自用图章后等等。作者简介

作者:(清代)周亮工(清代)汪启淑合著者:印晓峰内页插图

目录

钱陆灿序周在浚等记

赖古堂别集印人传卷之一

书文信国铁印后

书海忠介泥印后

书东林书院印后

敬书家大人自用图章后

书靖公弟自用印章后

书许有介自用印章后

书文国博印章前

书何主臣章

书金一甫印谱前

书胡中翰印章前

书梁千秋谱前

书梁大年印谱前

书方直之一印前

书沙门慧寿印谱前

书张穉恭自用印章前

书文及先印章前

书程穆倩印章前

书钿阁女子图章前

赖古堂别集印人传卷之二

书黄济叔印谱前

书张大风印章前

书顾云美印章前

书陈师黄印章前

书程孟长印章前

书汪尹子图章前

书汪弘度印章前

书顾筑公印谱前

书江缟臣印谱前

书程云来印谱前

书程与绳印章前

书李耕隐图章前

书沈石民印章前

书钦序三图章前

书王安节王宓中印谱前

书吴仁趾印章前

书钱雷中印谱前

书李云谷印谱前

书徐子固印谱前

书郑弘佑图章前

书胡省游印谱前

书徐士白印章前

祯古堂别集印人传卷之三

书秦以巽图章前

书顾中翰印章前

书张江如印章前

书陈朝喈印章前

书倪觐公印章前

书王文安图章前

书袁曾期图章前

书须来西印章前

书袁卧生印章前

沈逢吉

书吴颂筠图章前

书张鹤千图章前

书吴仁长印章前

书陆汉标印谱前

书林晋白印谱前

书薛弘璧印章前

书黄子环子克侯印章前

书陶石公印谱前

书杨叔夜印章前

书吴乎子印章前

书林公兆印谱前

书吴秋朗印章前

书吴尊生印谱前

书顾元方印章前

书丘令和印章前

书不知姓名一印前

书汪宗周印章前

书姜次生印章前

李箕山

附印人姓氏

赖古堂别集印人传附录

江南布政使司右参议前户部右侍郎

砾园周公墓志铭;

四库全书总目.印人传提要

郑堂读书记。印人传提要

赖古堂印谱序引集录

赖古堂藏印序

赖古堂印谱引

印谱序

印谱小引

序

赖古堂印谱引士

赖古堂集论印书札四通

与黄济叔论印章书

与黄济叔

答济叔

与倪师酉

胡氏印存序

跋赖古堂印谱

跋周梁园侍郎印谱

书印人传后

《赖古堂印人传》康熙原刻本与四库全

书本文字对勘表

飞鸿堂印人传目录

叙

飞鸿堂印人传卷

徐夔传

高西园传

……

精彩书摘

与黄济叔论印章书仆沈湎于印章一道者,盖三十余年于兹矣。自矜从流溯源,得其正变者,海内无仆若。间尝谓此道与诗同,宋元无诗,至明而诗始可继唐;唐宋元无印章,至明而印章始可继汉。文三桥力能继古,然未脱宋元之习,何主臣才能自振,终未免太涉拟议,世共谓三桥之启主臣,如弁州所谓有陈涉之启汉高者,其所以推谢主臣至矣。然欲以一主臣而天下聪明才智之士,尽俯首叙迹,不敢毫有异同于其间,勿论势有不能,恐亦数见不鲜。故漳海黄子环、沈鹤生出,以《款识录》矫之,刘渔仲、程穆倩复合《款识》大小篆为一,以离奇错落行之,欲以推倒一世。虽时为之欤,亦势有不得不然者。三桥,北地;主臣,历下;子环、鹤生,其公安欺?渔仲、穆倩,实竟陵矣。明诗数变,而印章从之。今之论诗者,虽极口诋竟陵,然欲其俯而为黄金白雪、百年万里,亦有所不屑。今之论印章者,虽极口诋漳海,然欲其尽守三桥、主臣之「努力加餐饭」、「痛饮读离骚」,凛不敢变,亦断有不能。

前言/序言

《印人传》,烁园先生未完之书也。先生故精深于六书之学,四方操是艺以登其门者,往往待先生一裁别以成名。先生于其患难相从、退食平居之陈,会蕞其印,列于左方,人冠之小传,大要指次其印学之所以然,而其人之生平亦附着。然书固未完也。予受而考之,先生且百岁,操是艺以登其门者奚穷,先生往后,有作者既不幸而不在此族矣。若夫先生知其人得其印,而又为之传矣,其人之幸也,知其人得其印,而传不暇以为者,犹敷十人焉,先生皆手书其人姓字以有待,犹不幸之幸也。书虽未完而三善备矣,有技若已有,一也,其有功于六艺,二也,读先生之传,庶几知有是人者,盖其文之着也三也。或问于余日:《春秋》之例,微之故人之。先生曷微乎是人乎?」余曰:非也。先生人其印尔,非人其人也。且印人其词也,传则既书其字矣,书其里矣,或书其世矣,抑间书其人之为人矣。如之何可以微之例例之?余曩闻诸先生曰;「文生于字者也,字之纵横曲直,相衔而生,有子有母,有音有义。先王三岁一同之,岂细故乎?秦汉到今,声之误,体之变,不知其几。今藉印文以稽古,学者之职志也。用户评价

初拿到这两部传记合订本,最先引发我思考的是“印人”这个身份的复杂性。他们不仅仅是匠人,更是文人、是思想的载体。从书名来看,《赖古堂》与《飞鸿堂》想必代表了不同的学派或地域风格,这本身就暗示了篆刻艺术内部的流变与竞争。我非常好奇,编者是如何平衡不同流派人物的介绍,如何在有限的篇幅内展现出篆刻艺术“古拙”与“妍美”之间的微妙张力。一本好的传记,应当能描绘出人物的性格如何影响其刀法,他们的时代背景如何催生了他们的艺术主张。我预感这本书会提供一个清晰的脉络,让我们得以梳理明清乃至近现代印坛的谱系。对于研究中国艺术史的人来说,掌握这些关键人物的节点作用至关重要,这本书无疑是填补这一空白的有力尝试。

评分这本书的装帧设计实在是令人眼前一亮,那种传统的竖排繁体字阅读体验,简直是为我们这些老派的读者量身定做的“复古药方”。在现在这个充斥着快餐文化和电子阅读的时代,能够见到如此用心排版的实体书,实属难得。我总觉得,对于印章艺术这种需要细致入微观察的学问,纸质书的质感和排版的讲究,是电子屏幕无法比拟的。它提供了一种沉浸式的、与古人对话的仪式感。仅仅是触摸书页的触感,感受笔画的起承转合,就让人心平气和下来,准备进入一个更为深邃的艺术世界。虽然我还没来得及深入研读每一位印人的事迹,但光是这份对工艺美学的坚守,就足以让我给予高度评价。这不仅是一本传记,更是一件精心制作的工艺品,体现了对“传承”二字的深刻理解。

评分坦率地说,我更倾向于从“收藏价值”的角度来评价这套书,即便内容尚未细读。在当代出版物中,能够如此坚持传统工艺的,实属凤毛麟角。《赖古堂印人传》和《飞鸿堂印人传》的并置,本身就构成了一种有趣的对比和互补。它不像是一本快速消费的读物,更像是一件需要时间去“养”的物件。想象一下,多年后,当我们重温这些篆刻大家的传奇时,手中的这本带着岁月痕迹的竖排书,其意义将远超文字本身。它承载了出版者对于传统美学的坚持,也承载了我们对于金石书画不朽精神的向往。这套书,在物质上给予读者以审美享受,在精神上则提供了探究中国传统文人印章艺术的坚实阶梯,是一份值得细细品味的文化厚礼。

评分阅读体验上,竖排繁体字确实需要一定的适应期,但适应之后,那种韵律感是横排简体字无法比拟的。它引导着读者的目光,仿佛是手指顺着篆刻的线条在石上游走,节奏感极强。这种排版方式本身就是对“古意”的一种致敬。更重要的是,我关注的是这本书的史料价值。印学研究往往依赖于零散的笔记和拓本,而能够将众多印人的生平、印作风格、师承关系系统梳理成册,其背后的考据工作量是惊人的。我期望书中对每一位印人的介绍,不仅仅是罗列作品,更能深入挖掘他们对后世的影响,比如他们的治印理念对当代“写意派”或“浙派”的影响究竟有多深远。如果能附带高质量的印章拓片对比分析,那这本书的学术价值将不可估量。

评分翻开这本《赖古堂印人传》与《飞鸿堂印人传》,首先映入眼帘的便是那股浓厚的古朴气息。繁体竖排的版式,仿佛一下子将人拉回到了那个篆刻艺术的黄金时代。每一页的墨香,都似乎在诉说着刻印者的心声与时代的脉络。虽然我对具体的人物生平和作品了解不多,但从装帧和字体选择上,就能感受到编者对传统文化的敬畏与执着。这种对形式的尊重,往往预示着内容本身的扎实与深度。我期待在这字里行间,能窥见那些印坛巨匠们在刀光石影中如何熔铸性情,如何在一方寸之间展现乾坤。想象着他们手持刻刀,沉思冥想的场景,那份对艺术的虔诚与匠心,单凭这书的呈现方式,已然令人心生敬佩。这绝非一本泛泛而谈的普及读物,更像是一部需要静心品读、细细摩挲的艺术史诗,值得所有热爱金石篆刻者珍藏。

评分书不错,京东服务不错,印刷不错,整套书都不错。

评分东西还可以,印刷质量还行

评分此書的選題不錯。眼光不錯。。。

评分书后编列人名、字号、著述索引,以便读者检索。本书之编校,得复旦大学图书馆吴格先生、王亮先生、上海图书馆胡坚先生、无锡市图书馆朱刚先生佽助,特志谢忱云。

评分栎园先生作《印人传》后百年,有歙县汪秀峰先生启淑出,嗜金石篆刻,喜交接印人,一若栎园,所得之富且有过之。遂仿栎园例,为书八卷,颜曰《飞鸿堂印人传》,乾隆五十四年刊印。是本版匡狭长,字大悦目,传本极稀,海内仅国家图书馆、南京图书馆及复旦大学图书馆藏有全本,另上海图书馆有一部,缺王鼎叙,卷一前八篇据《篆学琐著》钞补,该馆误着録为清末刻本。今即据复旦大学图书馆藏本标点整理。另《篆学琐著》中所收《续印人传》即汪传,而比乾隆本多出十四篇,其来源未明,顾非可遽以为伪,故悉据原次第补入,其余各篇文字亦参校《琐著》本。另将秀峰传记、《飞鸿堂印谱》诸家题赠等列为附录。

评分书不错,京东服务不错,印刷不错,整套书都不错。

评分版本不错,物美价廉。

评分玺印盖滥觞乎三代,民国二十年顷殷墟出土三铜玺,其中「亚罗示」等二玺今藏台北故宫博物院,学界目为存世玺印最早之实物证据。其后或官或私,或金或玉,或铸或凿,流演不绝,非仅可藉以考古,后世往往有叹赏其艺术之精妙而摩挲藏弆者。然俱为实用之物,出于匠人之手,人罕知其作者名姓。迨元王元章以花乳石刻印,文士群起效之,开宗立派,极尽能事,篆刻遂为萧斋之清玩,谱录裒辑,竞相矜赏,衍曼二百余年,然未有集印人系之以传者,而河南周栎园先生亮工《印人传》之作,实其嚆矢也。

评分周亮工先生的印人传,学篆刻者都应该看一看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![文身的艺术 [THE TATTOO COLOURING BOOK] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11932044/57304c60N0803b2a8.jpg)