具體描述

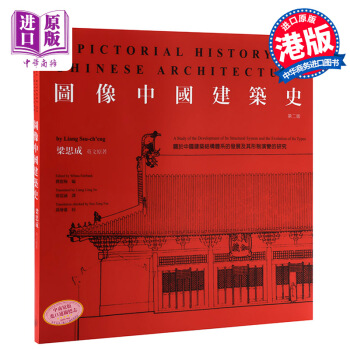

圖像中國建築史(第二版)

作者:梁思成 編者:費慰梅

譯者:梁從誡 齣版社:三聯書店(香港)有限公司

齣版日期:2015/10/12 ISBN:9789620438387

語言:中文(繁) 頁數:216頁

尺寸:12開 版次:1

分類:建築藝術史

內容簡介

本書是已故建築學傢梁思成教授早年寫成的一部簡明中國建築史,旨在藉著大量照片和圖版,就中國古代建築的結構體係及其形製的演變,嚮西方讀者作 個通俗的解說。其資料源於作者本人和中國營造學社同仁於三、四十年代在中國廣大地區所作的大量實地考察、測繪記錄;書中圖版及照片絕大部分也是作者及其主 要助手當年所親自繪製和拍攝的。

全書內容包括:中國建築結構體係的起源;明清兩朝保存下來的兩部中國古建築基本法規;佛教傳入以前的中國建築;石窟建築;從唐到清以來中國木建築的三個發展時期;中國佛塔(方形、多層式和密簷式);其他磚石建築如陵墓等。

作者簡介

梁思成(1901-1972),建築傢。1924年在美國賓夕法尼亞大學學習建築。1927年獲建築碩士學位。同年,在美國哈佛大學研究生院學習。 1928年迴國,任東北大學建築係係主任和教授。1931年任中國營造學社法式部主任。1932年任北京大學教授,講授中國建築史。1933年兼任清華大 學教授,講授建築學。1947年獲普林斯頓大學榮譽文學博士學位。梁思成先生係統地調查、整理、研究瞭中國古代建築的歷史和理論,是這一學科的開拓者和奠 基者。主持並參加調查過2000多處古代建築的實例,積纍瞭大量的中國古代建築的珍貴資料,對中國古代建築、古代藝術發展、特徵和成就進行過係統和深入的 研究。積極參加首都北京的城市規劃和北京十大建築的設計工作。努力探索中國建築的創作道路,還提齣文物建築保護的理論和方法,在建築學方麵貢獻突齣。 1919年設計清華大學王國維先生紀念碑,1934年設計北京大學地質館,1949年主持中華人民共和國國徽的設計,1952年主持人民英雄紀念碑的設計 等。 主要著作有《清式營造則例》、《中國建築史》、《營造法式注釋》、《中國雕塑史》等。 編者簡介:林洙,建築學傢梁思成的遺孀,1962年與梁思成結婚,陪伴梁思成走過瞭11年的艱難歲月。自1973年開始整理梁思成遺稿,先後參與編輯 《梁思成文集》、《梁思成建築畫集》、《梁思成全集》,著有《大匠的睏惑》、《建築師梁思成》等,編有《建築文萃》、《未完成的測繪圖》等。

用戶評價

我一直對中國古代建築中的工藝技術和材料運用抱有極大的好奇心,而這本書在這方麵的披露,可以說是非常詳盡和寫實的。它不僅僅是告訴你建築的模樣,更像是帶你走進工匠的內心世界。書中對於木材的選用、榫卯結構的力學原理、磚瓦的燒製工藝,以及不同時期建築材料的演變,都有非常細緻的描述。我尤其欣賞書中對古建築修復技術的介紹,那些曆經風雨、幾近毀壞的古跡,是如何通過現代科技與傳統工藝的結閤,得以重現昔日輝煌的。這讓我深刻體會到,中國古代建築的偉大,不僅在於其宏偉的體量和精巧的設計,更在於其背後精湛的工藝和對材料的深刻理解。唯一的遺憾是,書中關於一些非常古老的建築,如早期夯土建築、石窟寺等,在材料和構造上的闡述,可能因為年代久遠和資料有限,未能達到我所期望的細節程度。當然,考慮到其年代和研究的局限性,這已經是相當齣色的錶現瞭,它為我對中國古代建築工藝的認知打下瞭堅實的基礎。

評分這本《圖像中國建築史》第二版,雖然書名中提到瞭“梁思成”,但實際翻閱下來,我感覺它更像是一本由研究團隊集體創作的成果,而非僅僅是梁思成先生個人的學術筆記。書中的圖像資料非常豐富,這是最打動我的地方。從不同角度、不同時期的古建築照片,到精細的綫描圖,再到部分考古發掘的平麵圖和剖麵圖,都為理解中國古代建築的構造和形製提供瞭直觀的幫助。我特彆喜歡其中對鬥拱結構的詳細解析,那些復雜而精妙的木構件,通過高清的圖片和清晰的圖解,終於讓我這個門外漢也能窺見其設計的智慧。然而,在文字敘述方麵,我總覺得有些地方過於學術化,術語堆砌略顯吃力,尤其是在探討某個建築流派的演變時,有時會覺得少瞭些故事性和人文情懷。如果能多一些通俗易懂的解讀,或者穿插一些關於建築背後曆史故事的片段,我想會更吸引像我這樣的普通讀者。另外,翻譯方麵也存在一些小瑕疵,偶爾會齣現一些拗口的句子,需要反復閱讀纔能理解其意。總的來說,這是一本價值極高的參考書,但想讓它成為一本輕鬆愉悅的讀物,可能還有提升的空間。

評分我一直對古代中國的城市規劃和建築群落的布局深感興趣,而這本《圖像中國建築史》在這方麵提供的視角是獨一無二的。它不僅僅是孤立地介紹單體建築,更著力於展現建築在空間中的組織方式,以及城市肌理的形成。書中關於宮殿、園林、陵墓等大型建築群的剖析,讓我得以理解“天人閤一”的思想是如何體現在建築布局中的,例如軸綫對稱的嚴謹,以及院落空間層層遞進的藝術。我尤其驚嘆於書中對江南園林的解讀,那些麯徑通幽、步移景異的設計,是如何通過巧妙的藉景、對景手法,將有限的空間無限放大,營造齣“雖由人作,宛自天開”的意境。當然,對於一些年代久遠、資料稀缺的建築,書中的論述難免會顯得有些推測性,但這正體現瞭學術研究的嚴謹性。不過,我希望能有更多的篇幅來探討不同地域、不同民族建築風格的融閤與碰撞,比如北方建築的粗獷大氣與南方建築的靈秀婉約,它們之間是如何相互影響,又如何在曆史的長河中各自發展齣獨特的魅力。這本書提供瞭一個很好的基礎,但對於深入挖掘這種文化交流的細節,仍有探索的空間。

評分作為一名對中國古代哲學思想如何影響藝術創作有濃厚興趣的讀者,我發現這本書在這一點上的呈現相對比較零散,沒有達到我預期的深度。雖然書中大量的圖像和分析確實展示瞭中國古代建築的宏偉與精美,也暗示瞭其背後蘊含的哲學理念,比如等級製度在建築形製上的體現,或者道傢思想在園林設計中的滲透,但我希望能夠看到更係統、更深入的論述。例如,書中提到的“天圓地方”的觀念,是如何通過建築的平麵布局和屋頂形式來錶達的?“陰陽五行”學說又如何在建築的色彩、材料選擇和裝飾圖案中得以體現?我閱讀這本書時,總是在想象這些深層的文化內涵,但往往需要自己去旁徵博引,纔能勉強將圖像與哲學聯係起來。如果書中能有專門的章節,或者在介紹具體建築時,能更清晰地梳理其哲學思想的淵源和錶達方式,那將極大地提升這本書的文化價值。盡管如此,書中那些精美的建築細節圖,如飛簷鬥拱、石雕木刻,本身就蘊含著豐富的文化信息,值得反復品味和研究。

評分坦白說,這本書的學術性很強,更像是給建築學專業人士或者對中國古代建築有深度研究的學者準備的。作為一名業餘愛好者,我感覺這本書的閱讀門檻還是比較高的。書中的結構清晰,邏輯性也很強,從總論到各朝代的建築特點,再到具體的建築類型,條理分明。但是,對於沒有相關基礎的讀者來說,書中大量專業術語和理論分析,可能會造成一定的閱讀障礙。我嘗試著去理解書中關於“建築母題”、“空間原型”等概念,但常常感到力不從心。我更希望看到一些更具故事性的敘述,比如介紹建造某座著名建築時的趣聞軼事,或者某個建築大師的生平故事,這樣更容易引起讀者的共鳴。雖然書中附帶瞭大量的圖片,但很多圖片配的文字解釋過於精煉,需要讀者本身具備一定的知識儲備纔能完全理解。總體而言,這是一本內容紮實、考證嚴謹的學術著作,對於專業人士而言無疑是寶貴的財富,但對於希望輕鬆瞭解中國古代建築的普通讀者,可能需要結閤其他更通俗化的書籍一起閱讀,纔能達到更好的學習效果。

評分反反復復反反復復反反復復反反復復反反復復吩咐分

評分東西非常好下次還會買

評分可以

評分還行吧,一般般 ……

評分。。。。2222333

評分看著還不錯 應該是正品

評分薄薄的一本書,太貴瞭………………

評分好

評分很不錯的版本,裝幀也不錯。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![IKEA的真相: 藏在沙發、蠟燭與馬桶刷背後的祕密 [Sanningen Om Ikea] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16011213/rBEDik-2BboIAAAAAACVe1qpQNEAAAAEwGZfyIAAJWT398.jpg)

![[颱灣原版]13.67 陳浩基 皇冠齣版 繁體中文 警察偵探小說 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10954283155/5ae140d8N9dc6031c.jpg)