具体描述

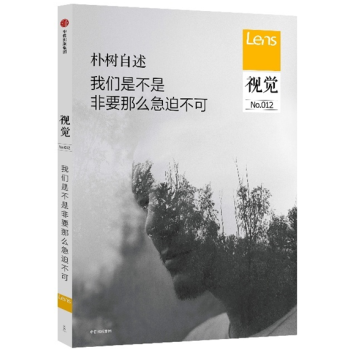

这是一些有故事的爱情,刺进浮躁时代的怕和爱、痛和痒……

书名:目客002:我这样爱你

定价:42.00元

作者:lens杂志

出版社:中信出版社

出版日期:2015年7月

页码:149

装帧:平装

开本:16

ISBN:9787508652177

·赠送出自世界摄影大师之手的爱情画册。

·四色全彩印刷,高清图片,精良纸张和装帧工艺,每一册都是精致的收藏品。

·自从2005年创刊以来,Lens一直定义影像之美、传递人性温暖,被公认为中国zui有品质和品位的影像阅读品牌。

《目客》系列是Lens转型之作,从现代人生活中稀缺的情感、价值观和美学体验出发,以对影像的深刻理解和把握,结合文字的解读,深化日常生活的熟悉之物。

·彻底去杂志化,每一册打造一个主题。每一段文字都有温度,每一张图片都有故事。

·读者:接受过良好教育、对世界有好奇心、对生活质量有高要求,在乎个人体验,追求精神与物质相合,有固定文化消费习惯的你,无论你是文艺青年、学者,还是高端白领、企业家,《目客》都可以成为你的陪伴读物!

· 基于Lens杂志10年的品牌积累,固定用户群和口碑影响力。Lens好友来自文化、艺术、经济等领域,均为意见和影响力的人群,如吴敬琏、陈丹青、蔡澜、刘树勇(老树画画)、阿来、崔卫平、田溯宁、黄怒波、梁冬、吴念真、阿克曼、周迅、陈坤、姚晨、沈星、老狼、许巍、蔡康永、曹景行、杨宗纬、袁泉、田原等。

★这是中国的一本杂志。没有之一。

——陈丹青(画家、作家)

★我自己花钱订这本杂志, 其他杂志都是别人送的。

——吴敬琏 (经济学家)

★这是我全本读完并收藏的杂志。

——刘树勇(老树画画;文化学者)

★世界观改变世界。Lens是一本推动世界观变革的杂志。

——梁冬

★我来大陆,有两个惊喜。一是看到一本报纸叫南方,另一个是遇见一本杂志叫 Lens。

——吴念真(导演、作家)

★一本帮助高端人群发现更大世界的读物。

——张亮(知乎创始人)

★我喜欢这本杂志,我是 Lens 的读者。

——周迅(演员)

diyi章 在,如何爱

太多的秘密,在寻找一个洞口

信任、欺骗和背叛之间有灰色地带

把自己扔向男人,模糊了喜欢与侵犯

身体变老了,爱情不会

在城市动物园,我们会越来越孤独吗?

一切坚固的东西都烟消云散了

大数据里的爱情

“浪漫爱情电影,从风靡到让人感觉压抑”

第二章 叫我们情人吧

妹尾河童和茂子:“夫妻关系不该是‘人’字形,应该是‘H’形”

荒木经惟谈阳子:“我本想成为她,并不是躲在她的后面”

甘斯布和简伯金:“我爱你,我也不爱”

当戴安娜想改变一个男人……

玛丽娜和乌雷:他无家可归,她被家束缚,所以他们相爱了

席德和南茜:“如果不能为你而活……”

奥黛丽赫本:总是在找一个强硬又风流的“父”

莫迪里阿尼:“巨人似的翅膀反而妨碍行走”

卡佛:这始终关乎爱情,没有人知道

布考斯基:“你们不知道什么是爱”

阿瑟米勒谈梦露:“在她开始自我毁灭前,和她在一起是令人激动的”

麦卡勒斯:“心是孤独的猎手”

第三章 情书旧影

1993 年冯亦代写给黄宗英的情书

22岁的里尔克写给36岁的莎乐美的情书

作家詹姆斯乔伊斯写给诺拉的情书

诗人茨维塔耶娃给帕斯捷尔纳克的书信

1932 年8 月14 日,亨利米勒在给阿奈兹宁的信

林觉民的《与妻书》

1934 年初,沈从文写给张兆和的情书

顾城在1979 年7 月写给谢烨的情书

胡兰成写给张爱玲的情书

王小波写给李银河的情书

别册 爱之瞬间

世界大师级摄影家所呈现的动人爱情瞬间,你一生需要被拍摄这样一幅照片。

信任、欺骗和背叛之间有灰色地带

20岁时,英国姑娘娜塔莎·卡鲁阿纳(NatashaCaruana)成了一个“小三”。

对方是一个年长她许多的已婚男子,精明熟稔,富有魅力。昂贵的礼物、豪华大餐和旅行接踵而至,让她如同置身云端。

那段经历对娜塔莎影响颇深,但她显然对此事评价不高,“我不是一个不尊重婚姻的人”,但罪恶感“被维持浪漫错觉的欲望压制了”。她有意回避了“爱情”这个词。

“那种关系开始的时候,总是伴随着淘气和兴奋的感觉,因为跨越道德边界会带来风险和刺激,我沉浸其中,很少花时间反思我的现实状况。”娜塔莎说。

转折发生于他们在一起的第二年。她拿着一台祖父送给她的相机[Pentax(宾得)K1000],想在两周年纪念日那天拍几张两人在一起的照片,对方却断然拒绝了。“我意识到任何有关这段关系的记录都是不可能的,这个事实让我清醒了,这段关系从本质上说就是欺骗。”

她并非不想为自己开脱。“我的天真,”她说,“我想跳出我的天真,去理解这段关系。”

她因此结识了不少与自己有相同经历的女人。有的女人非常有性格,她们只是追求自己想要的,对此非常坦然;但也有人很纠结,比如一个保姆与雇主纠缠不清,经常情绪失控。“每个人的故事都不同,但社会对‘她们’或者‘我们’冠以同样的称呼,小三、情妇、第三者……”

3年后,娜塔莎完成学业,在大学里得到了一个教职,也开始了新的恋情,但曾经的“小三”经历依然令她难以释怀。回想起那段恋情,她脑中浮现出一个被藏在床底下、只露出高跟鞋的女人的形象。

或许只是想发泄,或许是想弄清楚什么事,她开始了一个“疯女人计划”:在约会网站上寻找想搞婚外情的男人,与他们见面,然后拍摄约会时的情景。“我就是想拍摄不可能拍到的东西。”她对Lens说。

……

《目客002:我这样爱你》是一些有故事的爱情,刺进浮躁时代的怕和爱、痛和痒……

·汇集数十位“经典情人”故事

·凝结摄影大师爱的闪光

·精选Lens杂志十年情感话题

《目客002:我这样爱你》,从爱情出发,落脚于现代人在都市中笃定或迷失的自我,探讨“在,如何爱”。

这一期,8组长篇图文呈现了爱情世界里那些隐藏的秘密、信任与欺骗之间的灰色地带、混合着喜欢与侵犯的那种对交流的渴望、老年人不用再幻想和一个人变老时那种独特的感情状态,大数据里的爱情,浪漫爱情电影如何从风靡到让人感到压抑,以及对城市这个人类动物园如何影响爱情的讨论,等等。在爱情世界里,有很多是亘古以来的谜题,也有不少是社交网络时代的新状况。

本期还编选了数十位“经典”情人和情书,提炼爱情zui闪光、zui有想象力的时刻,它不是心灵鸡汤,而是在真实中与人性的对话,是用本能去捂热冷漠与浮躁。我们看着他们的故事,大概也会深受感动,因为他们抓住了我们羞于承认的、为了体面而没能实现的欲念。

还有一个出自世界大师级摄影家之手的爱情画册。每个人,一生都需要被拍摄那样一幅照片。

Lens,自2005年创刊至今,持续且稳定地刊登优质影像阅读内容,拥有超过30万核心受众群、超过33万微博粉丝、45万微信粉丝,包括政商学艺媒等多领域的精英和意见。Lens品牌已被公认为中国zui有品质和品位的影像阅读品牌。

·Lens团队2015年推出两本MOOK主题读物:《目客》系列,更专注于人文艺术和生活美学的主题阅读;《视觉》系列,定义影像之美,以多元视角介绍世界文化精粹和生活方式。《目客》和《视觉》从世界范围采集zui有个性和丰满的内容,聚焦人性、情感、生活,延续Lens素有口碑的影像阅读调性,创造视觉、思维、想象力被充分调动的纸上阅读新体验。

用户评价

当我第一次拿到《目客002》时,我承认,我有些不知所措。它不像我熟悉的任何一本书,没有一个清晰的封面故事,没有一个引人入胜的序言,甚至连目录都显得有些“随意”。但正是这种“随意”,激起了我的好奇心。我小心翼翼地翻开第一页,然后,我就被一种前所未有的阅读体验所吸引。它不像是在阅读一个故事,更像是在进行一次“思维的漫游”。书中的每一个“片段”,都像是一个独立的岛屿,它们之间没有明确的桥梁,但却在我的脑海中,通过某种神秘的力量,彼此连接。我常常会因为一个句子,一个画面,而陷入长久的沉思。它不直接告诉我“是什么”,而是引导我去思考“为什么”。它不提供“答案”,而是提供“可能性”。我喜欢它那种“跳跃性”的叙事,它不按照时间的顺序,不按照逻辑的关联,而是以一种“意象”的方式,将那些零散的元素串联起来。它让我意识到,我们的思想,我们的情感,也并非总是按照线性逻辑运作。它更像是一种“共鸣”,它触动了我内心深处的一些东西,让我去审视那些被我忽略的情感和想法。我喜欢它留给读者的“空间”,那些未被填满的空白,那些需要读者自己去赋予意义的部分。它不提供“慰藉”,也不追求“说教”,它只是以一种最纯粹、最本真的方式,呈现着一种“存在”的姿态。我常常会把书中的某个句子,用笔画下来,然后反复咀嚼,让它在我脑海中发酵,生长出更多的联想。它让我明白,真正的“深刻”,并非来自于对信息的直接掌握,而是来自于对信息的“内化”和“重构”。它不让我感到“疲倦”,反而让我感到“兴奋”,因为我不再是被动地接收者,而是主动的探索者。它像是一面镜子,映照出我内心的千姿百态,让我更清晰地看到自己。

评分《目客002》给我的感觉,就像是在一片广袤无垠的沙漠中,偶然发现了一个古老的遗迹。它不是一座宏伟的宫殿,也不是一个繁华的城镇,而是一些散落在各处的、难以辨认的残垣断壁,一些被风沙掩埋的、断断续续的符号。起初,我感到困惑,甚至有些失望,我不知道这些碎片代表着什么,我不知道该如何将它们联系起来。但是,当我静下心来,用一种更耐心、更细腻的眼光去审视它们时,我开始感受到一种奇妙的力量。那些残垣断壁,仿佛在低语着曾经的辉煌;那些断断续续的符号,仿佛在诉说着古老的秘密。这本书就是这样,它不提供清晰的指引,不给出明确的答案,它只是将那些“可能”的元素摆放在那里,等待着我去发现它们之间的关联。我喜欢它那种“留白”的艺术,它将大量的空间交给了读者的想象。它不是在填满我的大脑,而是在激发我的大脑。我常常会花上很长的时间,仅仅是为了揣摩一个词语的含义,一个图像的寓意。它让我明白,真正的“理解”,往往不是来自于对信息的直接接收,而是来自于对信息的“转化”和“重塑”。它不追求“一次性”的阅读体验,而是鼓励“反复”的探索和“深入”的思考。我喜欢它那种“不完整”的美,它让我意识到,这个世界并非总是井然有序,充满着各种各样的“碎片”和“断裂”。它不提供慰藉,也不制造惊喜,它只是以一种最质朴的方式,呈现着一种“存在”的可能性。我甚至觉得,这本书更像是一本“工具书”,它提供的不是答案,而是“提问”的能力。它鼓励我用自己的方式去构建意义,去发现隐藏的联系。它不让我感到疲惫,反而让我感到充满能量,因为我不再是被动地接受者,而是主动的创造者。

评分这本书,或者说,它存在的“形式”,完全颠覆了我对阅读的传统定义。我曾以为,书就是用来“读”的,是有始有终,有明确的主题和结构的。但《目客002》给我带来的,是一种全新的体验,一种更接近于“游历”的感受。它不像一本小说,有清晰的情节线索;也不像一本散文集,有明确的观点表达。它更像是一个由无数个微小而又独立的“碎片”组成的集合体,每一个碎片都像是一个独立的宇宙,拥有自己的色彩、光芒和引力。我无法用传统的方式去总结它的内容,因为“内容”本身就不是这本书的核心。它的核心在于那种“氛围”,那种“提示”,那种“可能性”。我常常会随手拿起一页,看着上面的文字、图片,或者仅仅是一个符号,然后我的思绪就开始不受控制地飘散开来。它像是一面破碎的镜子,映照出我内心的不同侧面,让我看到那些平时被忽略的想法和情感。我喜欢它那种“若隐若现”的感觉,不直接给你答案,而是给你线索,让你自己去追寻。它不是在“教”我什么,而是在“启发”我什么。我甚至觉得,这本书更像是一种“邀请”,邀请我去参与它的创造,去完成它的故事。我常常会把书中的某个句子写下来,贴在书桌前,让它伴随我度过一天。有时候,我会觉得它像是一位和我灵魂对话的朋友,它说的话我不一定能完全理解,但我能感受到它传递的情感和力量。它不提供慰藉,也不宣扬道理,它只是在那里,静静地等待着被发现,被解读。它让我明白,阅读不仅仅是获取信息的过程,更是一个自我探索的过程。它像是一本“活”的书,每一次翻开,都能从中汲取新的养分,看到新的风景。它不追求哗众取宠,也不刻意标新立异,它只是以一种最纯粹、最本真的方式,呈现着一种可能性,一种存在。

评分《目客002》这本书,对我来说,是一次与“自我”的深度对话。它不像是一本能提供标准答案的书,而更像是一面镜子,映照出我内心深处的真实想法和情感。我承认,刚开始拿到这本书时,我有些不确定,不知道该如何去“读”它,因为它没有明确的叙事结构,没有清晰的逻辑线索。书中的每一个“片段”,都像是一个独立的“意象”,它们在我的脑海中,通过某种难以言喻的共鸣,彼此连接,形成一幅幅抽象的画面。我常常会因为一个词语,一个句子,甚至是一个看似不起眼的符号,而陷入长久的思考。它不直接告诉我“是什么”,而是引导我去思考“它可能是什么”。它不提供“答案”,而是提供“线索”。我喜欢它那种“跳跃性”的表达方式,它不遵循传统的叙事逻辑,反而以一种更接近于“意识流”的方式,将那些零散的元素串联起来。它让我意识到,我们的思想,我们的情感,也并非总是那么有条理,那么容易被捕捉。它更像是一种“触碰”,它触动了我内心深处的一些敏感点,让我开始审视那些我平时可能忽略的想法和情绪。我喜欢它留给读者的“想象空间”,那些未被言明的含义,那些需要我用自己的解读去填补的部分。它不提供“慰藉”,也不追求“说教”,它只是以一种最纯粹、最本真的方式,呈现着一种“存在”的可能性。我常常会把书中的某个句子,用笔画下来,然后反复品味,让它在我脑海中发酵,生长出更多的联想。它让我明白,真正的“理解”,并非来自于对信息的直接掌握,而是来自于对信息的“内化”和“重塑”。它不让我感到“疲倦”,反而让我感到“兴奋”,因为我不再是被动地接收者,而是主动的探索者。

评分这本《目客002》真是颠覆了我对“图书”的认知,它并非仅仅是一堆纸张和文字的简单堆砌,而更像是一扇窗,一扇通往无数可能性的窗。每次翻开它,我都感觉自己置身于一个巨大的、未知的迷宫,但又充满了探索的乐趣。它不像那些急于告诉你答案的书,而是像一位耐心而神秘的向导,引导着我去发现,去思考,去质疑。书中的每一个“片段”,都像一颗颗闪烁的星辰,它们并非孤立存在,而是彼此呼应,共同构筑起一片深邃的星空。我常常会花上很长的时间,只是静静地凝视其中某个“片段”,让它在我脑海中延展开来,衍生出更多的联想和故事。有时,我会因为某个词语、某个意象而陷入沉思,仿佛它触及了我内心深处最隐秘的角落。它不讲究逻辑的连贯,不追求叙事的完整,反而正是这种“不完整”和“跳跃”,赋予了它无尽的想象空间。我喜欢它留白的部分,那些未曾言明的故事,那些需要读者自己去填补的空白。它让我意识到,阅读的真正乐趣,不在于被动地接收信息,而在于主动地参与创造。这本书就像一个奇妙的催化剂,点燃了我内心深处的火花,让我开始审视自己,审视这个世界。我甚至觉得,这本书不应该被“读完”,而应该被“体验”。每次重新翻开,都会有新的发现,新的感悟,仿佛它本身也在不断地生长和变化。它教会我,有时候,最深刻的理解,恰恰来自于那些最不经意的触动。我把它放在床头,有时睡前随手翻开一页,就被它深深吸引,然后一发不可收拾地沉浸其中,直到夜深人静。它让我明白,真正的“内容”,并非永远呈现在眼前,而往往隐藏在字里行间,隐藏在读者的内心。

评分《目客002》这本书,对我来说,是一场关于“认知”的重塑。它完全打破了我以往对“阅读”的既定框架,它不提供一个完整的故事,不给出明确的观点,它只是呈现了一系列“片段”,等待着我去连接,去解读。我承认,起初我感到有些无所适从,我不知道该如何去“阅读”它,因为它不像是我熟悉的那种有开头、有结尾的书。但是,当我尝试着用一种更开放、更包容的心态去对待它时,我发现了一个全新的世界。书中的每一个“片段”,都像是一颗颗独立的“星辰”,它们在我的脑海中,通过某种奇妙的引力,彼此呼应,共同描绘出一片深邃的星空。我常常会因为一个词语,一个句子,甚至是一个标点符号,而陷入长久的思考。它不急于告诉我“答案”,而是引导我去“提问”。它不提供“情节”,而是提供“灵感”。我喜欢它那种“跳跃性”的风格,它不按照时间的顺序,不按照逻辑的关联,而是以一种“意象”和“联想”的方式,将那些零散的元素串联起来。它让我意识到,我们的思想,我们的情感,也并非总是那么有条理,那么容易被捕捉。它更像是一种“对话”,它和我进行着一种无声的对话,触碰着我内心深处的一些敏感点,让我开始审视那些我平时可能忽略的想法和情绪。我喜欢它留给读者的“自由度”,那些未被填满的空白,那些需要我用自己的想象去填充的部分。它不提供“慰藉”,也不追求“说教”,它只是以一种最纯粹、最自然的方式,呈现着一种“存在”的可能性。我常常会把书中的某个句子,用笔画下来,然后反复品味,让它在我脑海中发酵,生长出更多的联想。它让我明白,真正的“深刻”,并非来自于对信息的直接掌握,而是来自于对信息的“内化”和“重塑”。它不让我感到“疲倦”,反而让我感到“充实”,因为我不再是被动地接收者,而是主动的创造者。

评分拿到《目客002》的时候,我承认,我的内心是带着一丝“困惑”的。它不像我通常阅读的那些书籍,有明确的标题,有吸引人的封面,更没有一个清晰的“故事梗概”。它更像是一件“抽象艺术品”,摆在我面前,让我去感受,去解读。我花了很长时间,只是静静地看着它,试图理解它想要表达什么。书中的每一个“片段”,都像是一块独立的拼图,它们看似无关,却又隐隐有着某种联系。我喜欢它那种“不确定性”,它不给我明确的指示,不给我清晰的方向,它只是将那些“可能”的元素摆放在那里,等待我去发现它们之间的关联。它不教我“做什么”,而是鼓励我“去想”。它不给“答案”,而是给“问题”。我喜欢它那种“跳跃性”的风格,它不按照传统的叙事逻辑来展开,而是以一种“意象”和“联想”的方式,将那些零散的元素串联起来。它让我意识到,我们的思维,我们的感受,也并非总是那么有条理,那么容易被定义。它更像是一种“共振”,它触动了我内心深处的一些情感,让我去审视那些我平时可能忽略的想法。我喜欢它留给读者的“想象空间”,那些未被言明的含义,那些需要我用自己的解读去填补的部分。它不提供“慰藉”,也不追求“说教”,它只是以一种最质朴、最直接的方式,呈现着一种“存在”的可能性。我常常会把书中的某个句子,用笔画下来,然后反复品味,让它在我脑海中发酵,生长出更多的联想。它让我明白,真正的“理解”,并非来自于对信息的直接掌握,而是来自于对信息的“内化”和“重塑”。它不让我感到“疲倦”,反而让我感到“振奋”,因为我不再是被动地接收者,而是主动的探索者。

评分《目客002》这本书,真的颠覆了我对于“阅读”的固有模式。我一直以为,阅读就是接收信息,就是被动地接受作者的观点和故事。但这本书,它完全打破了这种传统的界限。它不像是一本书,更像是一个“邀请函”,邀请我去参与一场思维的游戏,一场感官的探索。当我翻开它的时候,我感觉到自己被带入了一个充满无限可能性的空间。书中的每一个“片段”,都像是漂浮在虚空中的“岛屿”,它们之间没有清晰的连接,但却在我脑海中,通过一种奇妙的共鸣,彼此交织。我常常会因为一个词语,一个句子,或者仅仅是一个看似无关紧密的意象,而陷入深深的沉思。它不急于告诉我“这是什么”,而是引导我去思考“这可能是什么”。它不提供“答案”,而是提供“线索”。我喜欢它那种“非线性”的叙事方式,它不按照传统的时间顺序或逻辑关系来展开,而是以一种更接近于“意识流”的方式,将那些零散的元素组合在一起。它让我意识到,我们的思想和情感,并非总是那么井然有序,也并非总是那么容易被捕捉。它更像是一种“对话”,它和我进行着一种无声的对话,触碰着我内心深处的一些敏感点,让我开始审视那些我平时可能忽略的想法和情绪。我喜欢它留给读者的“自由度”,那些未被填满的空白,那些需要我用自己的想象去填充的部分。它不提供“慰藉”,也不追求“说教”,它只是以一种最纯粹、最自然的方式,呈现着一种“存在”的可能性。我常常会把书中的某个句子,用笔画下来,然后反复品味,让它在我脑海中发酵,生长出更多的联想。它让我明白,真正的“深刻”,并非来自于对信息的直接掌握,而是来自于对信息的“内化”和“重构”。它不让我感到“疲倦”,反而让我感到“充实”,因为我不再是被动地接收者,而是主动的创造者。

评分《目客002》带给我的,是一种极其独特而又充满挑战的阅读体验,它完全打破了我以往对“阅读”的既有认知。我习惯于那些结构清晰、逻辑严谨的书籍,它们像一座座精心建造的房屋,有着明确的入口、房间和出口。而这本书,更像是一片广阔而又混沌的星云,里面漂浮着无数闪烁的“星辰”,它们时而靠近,时而远离,时而聚合,时而散开。我无法用“读”来形容我的行为,更像是“沉浸”,或者“探索”。每一次翻开,都像是踏上一段未知的旅程,我不知道下一刻会遇到什么,也不知道这次旅程会把我带向何方。书中的每一个“片段”,都像是一个独立而又充满吸引力的“黑洞”,它们以其独特的方式,吸引着我的目光,牵引着我的思绪。我常常会被其中某个看似微不足道的词语,某个模糊的图像所吸引,然后我的大脑就开始不受控制地运转起来,开始构建属于我自己的故事,我自己的理解。它不提供“方向”,而是提供“动力”。它不给“答案”,而是给“问题”。我喜欢它那种“碎片化”的叙事,它不遵循传统的叙事逻辑,反而以一种更接近于“意识流”的方式,将那些零散的元素串联起来。它让我意识到,我们的思想,我们的情感,并非总是那么有条理,那么容易被梳理。它更像是一种“触碰”,它触动了我内心深处的一些敏感点,让我开始审视那些被我忽略的情感和想法。我喜欢它留给读者的“想象空间”,那些未被言明的含义,那些需要读者自己去解读的符号。它不提供“慰藉”,也不追求“说教”,它只是以一种最纯粹、最本真的方式,呈现着一种“存在”的可能性。我常常会把书中的某个句子,用笔画下来,然后反复揣摩,让它在我脑海中发酵,生长出更多的联想。它让我明白,真正的“理解”,并非来自于对信息的直接掌握,而是来自于对信息的“内化”和“重塑”。它不让我感到“疲倦”,反而让我感到“兴奋”,因为我不再是被动地接收者,而是主动的探索者。

评分《目客002》这本书,对我来说,是一次前所未有的阅读“冒险”。它完全颠覆了我过去对书籍的认知,它不像是一本可以被“读完”的书,更像是一个可以被“体验”的存在。当我第一次翻开它的时候,我甚至不知道该如何开始,因为它没有清晰的逻辑线索,也没有明确的主题。书中的每一个“片段”,都像是一个独立的“宇宙”,它们拥有自己独特的色彩、光芒和引力,将我深深吸引。我常常会因为一个词语,一个画面,或者仅仅是一个模糊的意象,而陷入长久的沉思。它不直接告诉我“是什么”,而是引导我去思考“它可能是什么”。它不提供“答案”,而是提供“可能性”。我喜欢它那种“碎片化”的表达方式,它不遵循传统的叙事逻辑,反而以一种更接近于“意识流”的方式,将那些零散的元素串联起来。它让我意识到,我们的思想,我们的情感,也并非总是那么有条理,那么容易被梳理。它更像是一种“触碰”,它触动了我内心深处的一些敏感点,让我开始审视那些我平时可能忽略的想法和情绪。我喜欢它留给读者的“想象空间”,那些未被言明的含义,那些需要我用自己的解读去填补的部分。它不提供“慰藉”,也不追求“说教”,它只是以一种最纯粹、最本真的方式,呈现着一种“存在”的可能性。我常常会把书中的某个句子,用笔画下来,然后反复品味,让它在我脑海中发酵,生长出更多的联想。它让我明白,真正的“理解”,并非来自于对信息的直接掌握,而是来自于对信息的“内化”和“重塑”。它不让我感到“疲倦”,反而让我感到“兴奋”,因为我不再是被动地接收者,而是主动的探索者。

评分mook很特别

评分好杂志,买来就囤着,影像是我一直喜爱的,我喜欢那种拆杂志的感觉,很愉悦

评分很好很强大。。。。。。。。。。

评分一直买的系列书籍,很喜欢。

评分好杂志,买来就囤着,影像是我一直喜爱的,我喜欢那种拆杂志的感觉,很愉悦

评分mook很特别

评分很好很强大。。。。。。。。。。

评分一直买的系列书籍,很喜欢。

评分不错,服务特好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有