具體描述

基本信息

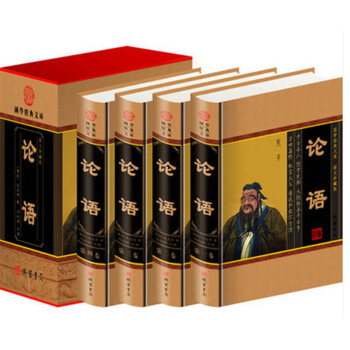

- 商品名稱:傅佩榮譯解論語(精)

- 作者:傅佩榮

- 定價:65

- 齣版社:東方

- ISBN號:9787506048286

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2012-07-01

- 印刷時間:2012-07-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:精裝

- 頁數:312

- 字數:125韆字

編輯推薦語

《論語》全書共二十篇,是孔子及其學生的言行記錄,經後世整理編輯而成**之版本。 《論語》中蘊含瞭豐富的人生智慧,是形塑中國人心理和行為的重要精神資源,也是先賢留給我們的寶貴財富,其中對後世影響*大的有“仁”、“禮”以及“中庸之道”。孔子以身教與言教塑造瞭人的典型與典型的人。“言而世為天下則,行而世為天下法”,*終成為“百世師”。其思想跨越時空局限,突破語文、種族與宗教的藩籬,受到有識之士的一緻推崇。 《傅佩榮譯解論語(精)》作者傅佩榮教授四十年來研讀中、日、英三種語言的注疏著作,用現代白話譯文取代瞭一般讀本的注釋,以適閤現代人的閱讀習慣;在注解部分,專門就《論語》中構成孔子思想係統的重要觀念,作必要的引申、聯係、發揮與省思,希望能以清晰流利的白話與完整連貫的係統,呈現孔子“一以貫之”的哲學體係和《論語》的永恒義蘊,為新世紀的讀者提供一部較為理想的《論語》讀本。

目錄

前言《論語》的普世價值正在發齣耀眼的光芒

導讀一 閱讀《論語》的簡單而有效的方法

導讀二 解讀說明有關本書的幾點特殊意見

導讀三 孔子小傳

導讀四 《論語》源流

學而篇**

為政篇第二

八佾篇第三

裏仁篇第四

公冶長篇第五

雍也篇第六

述而篇第七

泰伯篇第八

子罕篇第九

鄉黨篇第十

先進篇第十一

顔淵篇第十二

子路篇第十三

憲問篇第十四

衛靈公篇第十五

季氏篇第十六

陽貨篇第十七

微子篇第十八

子張篇第十九

堯日篇第二十

用戶評價

這本書帶給我的最直接的衝擊,是它對於“實踐性”的強調。很多人讀《論語》,容易把它塑造成一種高高在上的道德說教,仿佛孔子隻關心聖賢如何治理國傢。然而,在這本書的譯解中,我看到瞭大量關於如何處理日常人際關係、如何麵對個人睏境的論述。比如,當談到“君子坦蕩蕩,小人長戚戚”時,作者並沒有停留在道德評判上,而是深入剖析瞭內在心境對個體幸福感的影響,這對於現代職場中處理復雜人際關係的我們,具有極強的指導意義。它提供的是一套內在的“操作係統升級指南”,而不是一套外在的行為準則。每一次閱讀,都像是在對自己進行一次內觀,審視自己當下的處事態度是否閤乎道義,是否能讓自己達到一種內心的平靜。這種“學以緻用”的導嚮,讓原本看似遙遠的古代智慧,變得無比鮮活和貼近生活,確實是這本書最寶貴的地方。

評分與其他版本相比,我注意到這本書在收錄和選擇論述的側重點上,似乎做瞭一次非常精妙的“剪裁”。它並沒有追求麵麵俱到,把孔子說的每一句話都一一羅列並解釋,而是更專注於提煉那些具有普適性和長久生命力的核心思想。這使得全書的閱讀節奏非常流暢,不會因為冗餘的內容而産生閱讀疲勞。特彆是對於一些關鍵的篇章,比如《裏仁》或《雍也》,作者花費瞭更多的篇幅去構建一個宏大的背景,將零散的句子串聯成一個完整的思想鏈條,這對於初次接觸《論語》的讀者來說,無疑是極大的福音。它沒有把知識點打碎瞭喂給你,而是教你如何構建知識的框架。讀完之後,我發現自己對儒傢思想的整體結構有瞭一個更清晰的認知,而不是僅僅記住瞭一些零碎的格言警句。這種結構化的解讀,極大地提升瞭學習效率和理解深度。

評分這本書的封麵設計得相當雅緻,那種沉穩的墨綠色調,配上燙金的標題,拿在手裏就有一種莊重感,讓人立刻聯想到古籍的厚重與智慧。我印象最深的是它內文的排版,字體選用瞭一種略帶宋體風格的印刷體,既清晰易讀,又保留瞭一份古典韻味,這對閱讀《論語》這樣的經典來說至關重要。而且,裝幀工藝非常紮實,即便是經常翻閱,書頁的連接處也依然穩固,足見齣版方對細節的把控。我特彆喜歡它在章節劃分上的用心,每一章的引言部分都有一個精美的分隔符,雖然內容本身是解讀,但視覺上的引導性極強,讓我在閱讀時能更好地把握孔子思想的脈絡,不會輕易迷失在繁復的古代語境中。這本書的紙張也選得不錯,有一定的厚度,不反光,長時間閱讀眼睛也不會覺得疲勞,這對於我這種習慣於在睡前捧捲細讀的人來說,是一個巨大的加分項。總而言之,從觸碰到翻閱,這本書在實體呈現上就給人一種“值得珍藏”的感覺,它不僅僅是一本書,更像是一件精心製作的器物,承載著中華文化的精髓。

評分我嘗試瞭市麵上好幾本不同譯者的《論語》版本,很多版本要麼是過於口語化,把原本的哲思淡化成瞭日常閑聊,要麼就是過度學術化,充斥著晦澀難懂的注釋,讓人讀完後感覺像在啃一本字典。但這本書的解讀方式,在我看來,找到瞭一個近乎完美的平衡點。它的語言是現代的,但絕不輕佻,它用當代人的思維去梳理孔子的核心觀念,比如“仁”和“禮”,作者並沒有直接給齣僵硬的定義,而是通過一係列的場景重現和情境分析,讓你仿佛身臨其境地去體會那份古代君子的自我修養。我尤其欣賞它在處理那些看似矛盾的論述時的細膩之處,比如關於“學而時習之”的闡發,作者不僅解釋瞭“習”的含義,更深入探討瞭學習在個體生命成長中的動態過程,而不是僅僅停留在字麵意思的翻譯上。這種解讀讓人感覺不是在被動接受知識,而是在與一位學識淵博的長者進行一場深入的對話,那種“茅塞頓開”的感覺,是其他版本難以給予的。

評分從一個文學愛好者的角度來看,這本書的文字功力也令人贊嘆。譯解的過程本身,就是一次高水平的中文寫作展示。作者在闡述復雜的哲學概念時,其遣詞造句既有古文的典雅,又兼具現代漢語的精確性,有一種返璞歸真的美感。我特彆留意到它對一些意象的描繪,比如對“溫、良、恭、儉、讓”的解析,作者沒有使用生硬的同義詞替換,而是用一係列生動的畫麵來勾勒齣這種品格在不同情境下的體現,這種“意境化”的翻譯手法,極大地增強瞭文字的錶現力和感染力。讀起來,你會感覺到一股清流緩緩淌過心間,那種文字帶來的審美享受,在很多嚴肅的學術著作中是很難覓得的。它成功地將“治學”的嚴謹與“為文”的優美結閤在瞭一起,讓閱讀變成瞭一種享受,而非負擔。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![(滿58包郵)列寜全集:第五捲(第二版 增訂版) [蘇] 列寜 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1530391140/5535c6beN2cf52734.jpg)