具体描述

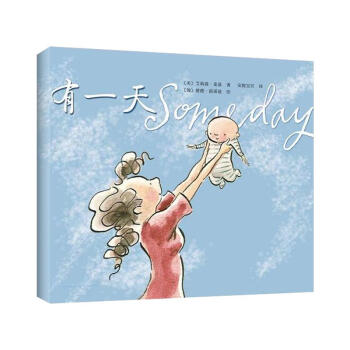

★感动优选,日文版四年销量超过41万册

★ 美国版销售超YUE《哈利?波特》,荣登《纽约时报》畅销书靠前

★安妮宝贝、小S(徐熙娣)温暖推荐 ●暂无

内容简介

深夜,爱莉森? 麦基站在卧室门口看着熟睡的女儿,感到心不知被什么温柔地触碰了一下。她悄悄走进厨房,在餐桌旁写下了《有》的初稿:“那,我数算你的手指,轻轻把它们亲遍;那,初雪飘落,我把你高高举起……”诗一般的文字,仿佛一位母亲的喃喃自语:有,孩子会独自去体验成长中的种种酸甜;有,她会离开家,渐行渐远,拥有自己的孩子,直到满头白发的那到来时,她会想起母亲的爱……本书用简单质朴的语言,传达出如天空和海洋般辽阔的母爱。 (美)麦基 著;(加)雷诺兹 绘;安妮宝贝 译 著作 ★ 艾莉森·麦基 (Alison McGhee)1960年出生于美国,很好的畅销书作家和童书作家,曾荣获普利策奖提名,并获得美国父母选书奖、奥本海姆金图书奖和美国图书馆协会很好童书奖等多项大奖。代表作有《有》《勇敢的女巫》等。现在大学教授创意写作。★ 彼德·H·雷诺兹(Peter H. Reynolds)1961年出生于加拿大多伦多,有名童书作家、插画家。毕业于麻省设计学院,拥有自己的艺术工作室。雷诺兹的绘本作品风格独特等 那,我数算你的手指,轻轻把它们亲遍.

那,初雪飘落 ,我把你高高举起,看雪花在你柔软的肌肤上融化,

那,我们一起穿过街道,你紧紧抓住我的手.

……

有,我会站在门廊,眺望着你向我挥动手臂,渐行渐远.

有,你会看着我们的家,诧异记忆中它的巨大,和此刻看起来的渺小,

有,你会感受到坚强的脊背上所负担着的小小重量,

有,我会看到你给你的孩子梳头,

用户评价

这本书的书名真是简洁得让人忍不住想一探究竟,它没有给我任何关于内容的提示,完全是留白,这种做法本身就很有意思。我拿起它,感觉就像面对着一块未经雕琢的璞玉,里面的故事、哲思或者情感,完全取决于我翻开书页的那一刻。我尤其欣赏这种“不设防”的姿态,它没有预设任何阅读的门槛或期待,让读者得以用最纯粹的好奇心去接触文本。书的封面设计也很有品味,那种低调的质感,仿佛在低语着那些尚未被言说的秘密。我期待在其中找到的,可能是一种对日常生活的重新审视,或者是一次意想不到的情感触动。那种“有一天”的模糊性,恰恰捕捉住了我们生活中那些转折点、那些犹豫不决的瞬间,它们总是在不经意间,悄悄地改变了我们人生的轨迹。这本书,或许就是关于等待、关于希望,或者关于错失的,一种诗意的探讨。它不张扬,但却蕴含着巨大的潜能,让人愿意沉浸其中,慢慢品味那些细微的暗示和留白。

评分这本书的阅读体验,更像是一场与自我对话的漫长旅程,它没有提供明确的地图,而是把探索的权力完全交给了读者。我发现自己常常在读完一个段落后,会放下书本,陷入沉思,脑海中闪回的不是书中的具体情节,而是那些被唤醒的、深藏已久的情绪碎片。作者的笔触非常细腻,即便是描述最平淡无奇的场景,也总能从中提炼出一种近乎哲学的高度。这绝不是一本让人可以囫囵吞枣的书,它要求你放慢呼吸,去感受每一个词语的重量和呼吸的节奏。我尤其欣赏它那种不动声色的力量,它不像那些情节跌宕起伏的小说那样具有强烈的戏剧性,但它带来的震撼却是持久且内敛的——它悄悄地改变了你看待世界的一些基本滤镜。这种潜移默化的影响,才是真正高级的文学魅力所在,它不是告诉你应该如何思考,而是为你打开了一扇新的观察世界的窗户。

评分说实话,我最初被这本书吸引,很大程度上是因为它名字里蕴含的那种宿命感和不确定性。“有一天”,这个词汇本身就充满了时间张力,它既可以指向未来无限的美好,也可以指向一个无法挽回的遗憾。这本书的结构安排非常精妙,它似乎故意打乱了传统叙事的线性逻辑,更像是一系列散落的心灵碎片,需要读者自己去寻找它们之间的内在联系。我感觉作者在文本中设置了许多“陷阱”或“暗门”,每当你以为自己理解了某个角色的动机时,下一页的内容可能就会将你的认知彻底推翻。这种阅读上的挑战性,反而激发了我更深层的参与感。我甚至觉得,这本书更像是一部音乐作品,有起伏、有休止符,那些空白和停顿的地方,比实际写下的文字更有力量,它们是留给想象力自由驰骋的空间。

评分从文本的整体氛围来看,这本书呈现出一种非常独特的“疏离美学”。人物之间似乎总隔着一层薄薄的、无形的屏障,他们之间的交流总是充满未尽之言,这种含蓄反而比直白的倾诉更令人心碎。我发现自己非常着迷于作者如何描绘空间感,那些场景的构建——也许是一个空旷的房间,也许是一段潮湿的街道——都不仅仅是背景,它们更像是角色的内心状态的物化体现。阅读过程中,我经常会联想到一些经典的电影镜头,那种光影的对比、那种凝固的瞬间,都让文字具有了强烈的画面感。这本书更像是一面棱镜,它不直接给你答案,而是将你自身的光线折射出来,让你看清自己面对生活中的重大抉择时,内心深处真正的渴望和恐惧。它让人在合上封面的那一刻,对“明天”多了一份敬畏,少了一份盲目的乐观。

评分这本书的语言风格着实让人耳目一新,它摒弃了许多华丽辞藻的堆砌,转而追求一种近乎赤裸的真诚。我读到一些句子时,会产生一种强烈的“共振”——仿佛作者直接从我的内心深处截取了一段心声,然后用最精准、最不加修饰的方式表达了出来。这种坦率是需要勇气的,因为它意味着将自己的脆弱暴露在光天化日之下。我特别关注书中对“等待”这一主题的处理,它不是被描绘成一种消极的煎熬,而更像是一种充满张力的蓄势待发。它教会了我如何去接受那些无法掌控的因素,如何与生活中的“未完成”和解。整本书读下来,感觉像是经历了一场心灵的深度清洁,那些日常的喧嚣和琐碎似乎都被过滤掉了,只剩下最核心、最本质的情感内核在跳动。

评分应该每个母亲都会喜欢的书吧

评分在微信上读到这本书就买了,做了妈妈后看很感动。

评分宝宝很喜欢读,汉语拼音进步了不少

评分宝贝很喜欢这本书,反复看了很多遍,店家服务很好,很满意

评分确实 不错

评分有所感悟吧,或许要到那一天才能真正懂

评分应该每个母亲都会喜欢的书吧

评分这几本书都不错 多读书培养阅读习惯要从娃娃抓起

评分好看??

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![小学生文库·必读名著经典彩图版:柳林风声 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11797616/56975a7fNb5fa20c0.jpg)

![小水的除夕(暖心美读书:名师导读美绘版) [8-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12169899/59ae53d6Nd677d14c.jpg)

![注音版 安徒生童话 伴随孩子成长的必读经典 珍藏版 [6-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12243099/5a13d136Na73c5286.jpg)

![托马斯和朋友Easy English双语图画故事(套装共6册) [2-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12257205/5a322baaN3e9ba101.jpg)

![孩子应该知道的植物标本(套装共4册) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12109117/594b859bN632eda31.jpg)

![神秘的快递家族系列(套装1-6) [9-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12308841/5acf0fa2Nc13ebb6b.jpg)