具体描述

● 乌鲁木齐市-亚洲大陆地理中心

● 乌鲁木齐市-路口

● 阜康市-天山景区

● 路口-北庭故城

● 吉木萨尔县-奇台故城

● 路口-火烧山路口

● 火烧山路口-五彩城

● 五彩城-喀木斯特

● 喀木斯特-杜热乡

● 杜热乡-福海县

● 福海县城区图

● 福海县-阿勒泰市

● 阿勒泰市城区图

● 阿勒泰市-红石头景区

● 阿勒泰市-萨尔布拉克牧场

● 阿勒泰市-小东沟景区

● 阿勒泰市-布尔津县

● 布尔津县城区图

● 布尔津县-冲乎尔乡

●部分目录

内容简介

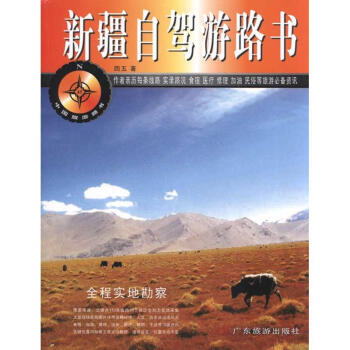

在陌生的路段长途驾驶,“安全感”是*重要的问题,此时你身在何处,离起点有多远,还有多少路程才到达目的地,哪里可以加油,哪里可以停靠,汽车突然故障怎么办等等,这些都是自驾游者*需要的信息。但是目前靠前出版的同类图书都以大量的篇幅和文字来介绍线路的行程安排,描绘景观等,而长长的一条线路,从起点到终点,路上情况如何,只是三言两语简单阐述,却无法提供详细资讯;有不少自驾游的图书,作者对所描绘的线路并不很了解,有些线路甚至根本就没有走过!《新疆自驾游路书》是靠前**详细介绍自驾游行程每一段路况及沿途相关资讯的图书。主要内容如下:

●详细提供沿途加油站、收费站、修理厂、餐馆、村镇、路口、派出所、医院等资料的准确位置。根据路书上标注的数据(准确等

用户评价

说实在的,作为一个常年混迹于各种户外论坛的老驴友,我见过的“路书”没有一百本也得有八十本,大多是内容拼凑、地图粗糙的产物。但是这本,我能感受到作者投入了巨大的心血和时间成本。它不仅仅是告诉你“怎么走”,更重要的是告诉你“为什么值得走这一趟”。在某个关于古丝绸之路遗址的章节里,作者的文字里流露出的那种对历史遗迹的敬畏与保护的呼吁,让我深思。它引导我思考的,不是下一个休息站的烤肉有多美味,而是当我站在那些千年古城遗址前时,我应该抱持什么样的姿态去面对这份沧桑。这种深层次的精神引导,远超出了一个普通旅游手册的范畴,它更像是一本关于“如何与这片土地建立连接”的哲学小册子。

评分我得说,这本书的叙事风格简直是一股清流,完全没有那种枯燥的“旅游指南”腔调。作者的文字功底深厚,他不是在罗列景点,而是在讲述一场与自然和历史的深度对话。我特别喜欢他描述风声穿过胡杨林时,那种仿佛能听见树叶在低语的笔触,那种画面感和代入感,比看任何高清纪录片都要震撼。他对于不同季节下景色的变化描摹得淋漓尽致,比如春日融雪时河谷的喧嚣,和深秋日暮时分鸣沙山的寂静,读起来简直是一种享受。更难能可贵的是,作者的观察视角非常独特,他总能捕捉到那些容易被大众忽略的细节,比如某个古老驿站墙上脱落的石灰下隐约可见的壁画残迹,或是某个小镇上老人讲述的失传的牧歌。这种充满人文关怀的叙述,让这本“路书”瞬间从工具书升华成了一部旅行文学作品。

评分这本书的实用性设计,简直是为我这种路痴型自驾游玩家量身定制的。我通常对公里数和海拔变化特别敏感,这本书在这方面处理得极其到位。它不仅标注了主干道的路况预估,更重要的是,它标注了许多“非标准”的岔路口和可能遇到的限速区域,这些都是电子导航地图上绝对找不到的“死亡点”。而且,它没有过度依赖高科技,而是非常贴心地设置了一个“应急信息索引页”,上面清晰地列出了沿途主要城镇的卫生院、加油站的分布密集度以及紧急通讯信号盲区提示。这种未雨绸缪的周到,让我这个习惯于“精打细算”的旅行者感到极大的安心,仿佛出门前就给自己请了一位经验丰富的领队随行指导。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种粗犷又不失细腻的质感,仿佛一秒钟就将我拉到了广袤无垠的戈壁滩上。扉页上那几行手写的藏文,虽然我一个字也看不懂,但那种异域的风情和神秘感扑面而来,让我对手中的旅程充满了无限的遐想。内页的纸张选择也十分考究,不是那种廉价的反光纸,而是略带纹理的哑光纸,即便是长时间在阳光下翻阅,眼睛也不会感到疲劳。尤其值得称赞的是地图的绘制精度,不同于市面上那些千篇一律的电子地图,这里的路线图更像是老一辈探险家留下的手稿,既有清晰的里程标注,又巧妙地穿插了许多人文历史的简短注解,让你在规划行程的同时,还能顺便了解脚下这片土地背后的故事。装订处特别加固了,这对于经常需要把书摊在车上或者背包里颠簸的自驾游爱好者来说,绝对是贴心的设计,细节决定了旅行伙伴的耐用性。

评分这本书的排版布局,透露出一种骨子里的“反商业化”的审美追求。它没有使用那种塞得满满当当、恨不得把所有信息都挤在一起的排版,而是留出了大量的留白,让每一个景点描述和每一个摄影作品都有足够的呼吸空间。这种疏朗的布局,反而使得重点更加突出,阅读起来毫不费力。色彩运用上也极其克制和讲究,照片大多采用高对比度的纪实风格,偶尔穿插的几张风景大片,色彩饱和度适中,完美还原了真实的地理环境色调,而不是那种过度PS的“网红”滤镜。我尤其欣赏它在某些历史遗迹介绍时,采用的仿古字体,既保证了辨识度,又烘托了历史的厚重感,这种设计巧思,让阅读过程本身变成了一种愉悦的体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有